Text: Medien.Gestaltung

6.4 Gestalten heißt Planen

6.4.1 Was will ich?

Ein Medium bewusst zu gestalten, ist ein umfassendes Projekt und erfordert je nach Projektgröße ein gewisses Maß an Projektmanagement. Bevor der eigentliche Gestaltungsprozess beginnt, sollten Sie zunächst die Projektziele definieren. Machen Sie sich als Erstes Gedanken über das übergeordnete Ziel und halten Sie dieses eindeutig fest, um die weiteren Projektziele damit abzugleichen.

In unserem Beispiel könnte sich Florian fragen: Warum möchte ich ein Video gestalten? Was möchte ich mit dem Video erreichen (z.B. meine Reichweite erhöhen, ein neues Thema besetzen, in einen Diskurs eingreifen, etwas verkaufen)?

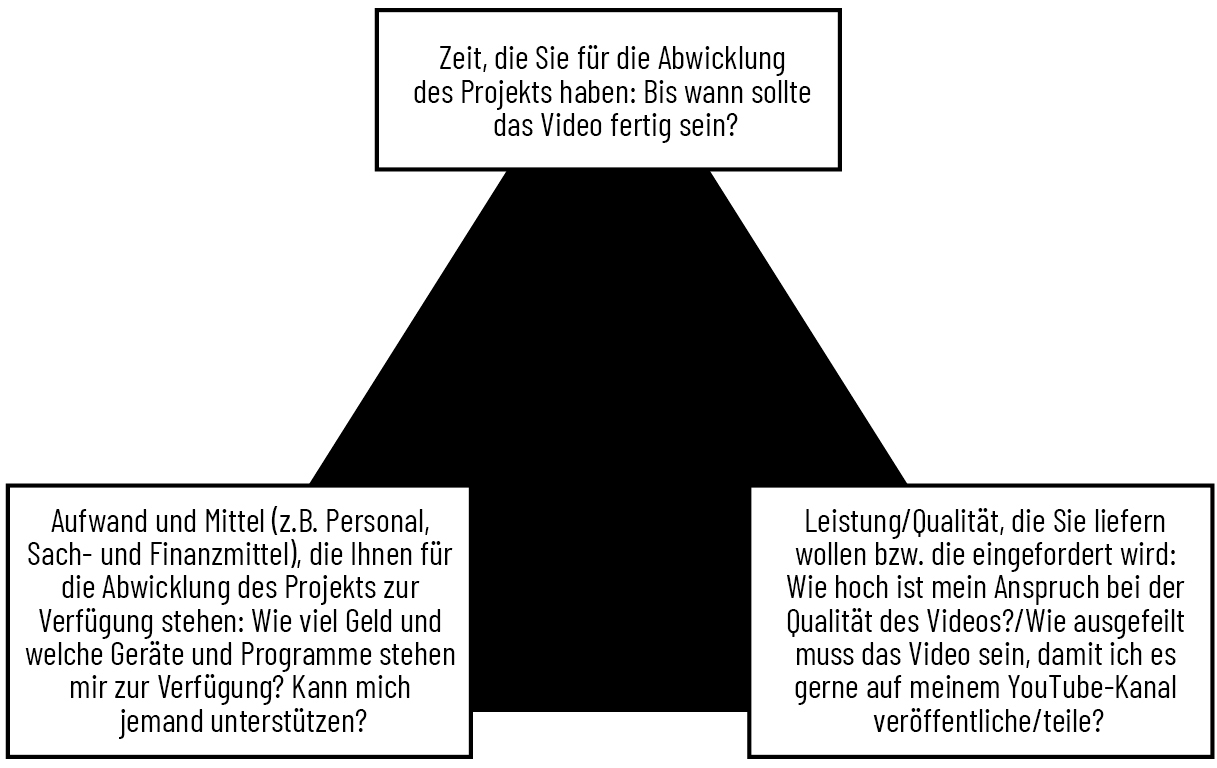

Anschließend sollten Sie Ihr übergeordnetes Ziel in Anbetracht der Anforderungen und Ressourcen in eine realistische Zieldefinition überführen. Hier kann Ihnen das magische Dreieck helfen:

Maßgebend für die Projektziele sind gemäß des magischen Dreiecks (Triple Constraint):

Abb. 6.3: Fragen zum magischen Dreieck für das YouTuber-Beispiel Florian.

Innerhalb dieses Rahmens können Sie Ihre Ziele (sowohl das übergreifende Projektziel als auch Etappen-/Zwischenziele) festlegen. Diese sollten möglichst präzise definiert und realistisch sein. Dabei kann Ihnen die SMART-Formel helfen, welche erstmalig von Doran (1981) formuliert und anschließend vielfach adaptiert wurde:

SMARTe Ziele sind…

- Spezifisch (konkret): Die Ziele sollten eindeutig, also so präzise wie möglich definiert sein.

- Messbar: Die Ziele sollten überprüfbar sein. Legen Sie fest, wie Sie prüfen können, ob die Ziele erreicht wurden.

- Anspruchsvoll: Die Ziele sollten erstrebenswert für Sie sein.

- Realistisch: Die Ziele sollten erreichbar sein.

- Terminiert: Es sollte konkret festgelegt werden, wann das Projektziel erreicht werden soll.

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe: Fragen an ein Gestaltungsprojekt

6.4.2 Für wen gestalte ich?

Essenziell für die spätere Gestaltung ist neben dem Projektziel auch die Zielgruppe. So kommt es immer wieder vor, dass Medien und Produkte gestaltet werden, die zwar in der Theorie sinnvoll und relevant erscheinen, in der Praxis aber nicht von der Zielgruppe genutzt werden (können). Eine an den Nutzer*innen orientierte Gestaltung (User Centered Design) stellt die späteren Nutzer*innen in den Mittelpunkt des Entwicklungs-/Gestaltungsprozesses und zielt auf eine besonders gebrauchstaugliche Gestaltung (Usability) ab. Mit qualitativen Forschungsmethoden (z.B. Beobachtungen, Interviews) können zu Anfang eines Gestaltungsprojekts Verhalten, Erwartungen und Wünsche der Nutzer*innen erhoben oder im Verlauf des Projekts Entwürfe empirisch überprüft werden. So könnte YouTuber Florian Themenwünsche seiner Zielgruppe erfragen oder vor der Veröffentlichung Feedback zu seinem Videoentwurf einholen.

Bei größeren Projekten werden die potenziellen Nutzer*innen häufig auch durch sogenannte Personas oder Use Cases im Gestaltungsprozess berücksichtigt. Eine Persona steht prototypisch für eine Gruppe von Nutzer*innen. Anhand von Beobachtungen und Befragungen werden unterschiedliche Nutzer*innenngruppen identifiziert und anschließend für jede Nutzer*innengruppe eine Persona, d.h. eine möglichst greifbare, aber fiktive Person entwickelt, aus deren Perspektive die Gestaltung des Produkts/Mediums betrachtet wird. Bei der Anwendung von Use Cases (Anwendungsfällen) geht man dagegen die unterschiedlichen Szenarien durch, die auftreten können, wenn jemand mit dem Produkt interagiert bzw. das Medium rezipiert, um mögliche Fehler und Probleme noch während des Gestaltungsprozesses zu beheben. Um die Funktionen oder Eigenschaften eines Produkts oder Mediums vor der tatsächlichen Fertigstellung bereits an der Zielgruppe zu testen, wird häufig auch ein Prototyp entwickelt. Dabei handelt es sich um fortgeschrittene Entwürfe, die dem Endprodukt bereits sehr nahekommen, wie bspw. ein Klick-Dummy (ein klickbarer Entwurf z.B. von einem Computerspiel). Um auf die Ergebnisse von Nutzer*innenbefragungen, Personas, Use Cases und Co. eingehen zu können, sollte der Gestaltungsprozess flexibel gestaltet werden und Schleifen/Wiederholungen ermöglichen.

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe: Nutzungsorientiertes Gestaltungsprojekt

6.4.3 Wie gehe ich vor?

Um das eigene Gestaltungsprojekt strukturiert anzugehen, sollte ein Projektplan erstellt werden, in dem Arbeitspakete und Aktivitäten, Termine, Ressourcen und Bedarfe sowie Kosten und Risiken festgehalten werden. Projektpläne sollten den geplanten Projektverlauf möglichst genau festhalten. Je nach Größe des Projekts kann es hilfreich sein, einen Projektstrukturplan zu erstellen, in dem die Aufgaben des Projekts in einzelne Teilprojekte und Arbeitspakete aufgeschlüsselt werden. Einen Überblick über den zeitlichen Verlauf des Projekts können Projektverlaufspläne bieten, die Aufgaben und/oder zu bewältigende Meilensteine im Projektverlauf zeitlich abbilden. Ein Meilenstein kann ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis, die Erreichung eines Teilziels oder auch der Zeitpunkt für ein Review oder eine Teilabnahme sein. Je nach Größe kann ein Projekt in eine Vielzahl von Teilprojekten aufgeschlüsselt werden, für die sich jeweils einzelne Arbeitspakete definieren lassen. Arbeitspakete stellen dabei abgrenzbare Aufgaben oder Aufgabenbereiche dar, die nicht sinnvoll weiter untergliedert werden können und verschiedene Einzelaktivitäten umfassen.

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe: Planungshilfe für Gestaltungsprojekt

6.4.4 Exkurs: Wie sieht ein erfolgreicher Projektverlauf aus?

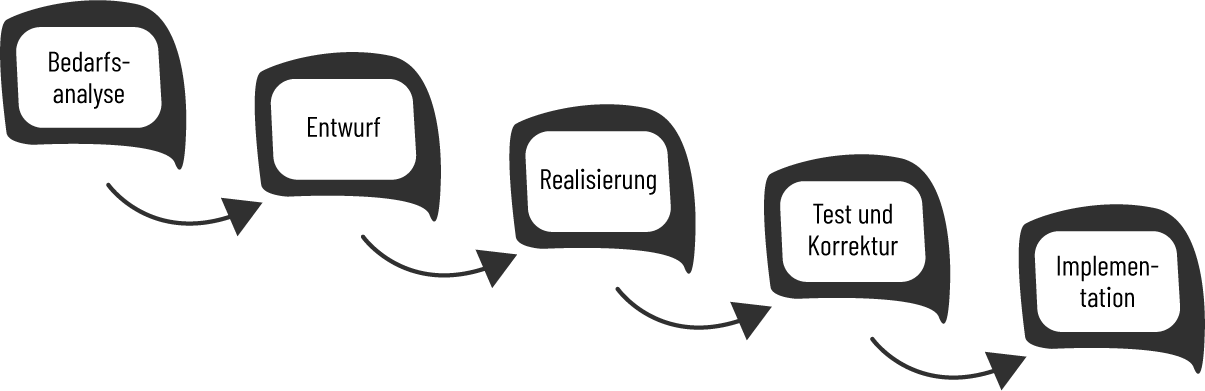

Es gibt in der Produkt- und Softwareentwicklung verschiedenste Vorgehensmodelle (z.B. V-Modell, Scrum), die beschreiben, wie ein erfolgreiches Projekt verlaufen sollte. Vorgehensmodelle sind in der Regel phasenorientiert, wie bei dem klassischen Wasserfallmodell, dessen Ursprünge auf das Phasenmodell nach Benington (1956) zurückgehen:

Abb. 6.4: Klassisches Wasserfallmodell.

Quelle: https://bvik.org/b2b-glossar/wasserfallmodell/

Der Projektverlauf ist in einzelne Projektphasen organisiert, die wie das Wasser eines Wasserfalls nacheinander in einer festen Abfolge durchschritten werden. Die Phasen können je nach Ausführung variieren. Zu Anfang eines Projekts steht meist die Bedarfsanalyse, in der die Anforderungen definiert werden, die das Endprodukt erfüllen sollte. Der YouTuber Florian würde vielleicht erfragen, welches Thema sich seine Abonnent*innen/Follower*innen wünschen und dann grob recherchieren, welche Inhalte (z.B. thematische Schwerpunkte) und Mittel (z.B. Anschauungsmaterialien wie Schaubilder) notwendig sind, um das Thema angemessen zu behandeln und aufzubereiten. Diese Phase eignet sich gut, um die Projektziele weiter auszudifferenzieren und die Anforderungen und Ressourcen gemäß des magischen Dreiecks (siehe Abschnitt »Was will ich?«) erneut zu überprüfen und ggf. anzupassen. Sind die Anforderungen präzisiert, wird ein erster Entwurf erarbeitet und anschließend realisiert. In unserem Beispiel stände in der Entwurfsphase die Planung des Aufbaus und der Gestaltung der einzelnen Szenen des Videos an sowie erste Drehversuche, um mögliche Videoperspektiven und -einstellungen zu testen. In der Realisierungsphase wird das Video dann gedreht, bearbeitet und gerendert (rendern = Umwandeln der Rohmaterialien in eine Videodatei). In der Testphase wird überprüft, ob die Anforderungen erfüllt werden können und ggf. nachgebessert. So könnte ein Freund unseres YouTubers Florian in der Testphase anmerken, dass ein Teil des Videos für Außenstehende schwer verständlich ist. Dies würde möglicherweise dazu führen, dass eine neue Videoszene ergänzt oder eine alte ausgetauscht wird. Zuletzt wird das fertige Produkt implementiert (Implementationsphase), also z.B. das Video auf der gewählten Videoplattform hochgeladen.

In der Praxis lassen sich die einzelnen Phasen selten so klar abgrenzen, wie das Wasserfallmodell denken lässt. Gleichzeitig ist es für den Erfolg eines Projekts häufig sogar notwendig, einzelne Phasen häufiger zu durchlaufen und zu vorherigen Phasen zurückzuspringen. So könnte Florian bei der Realisierung feststellen, dass sich die Planung einzelner Videoszenen nicht wie gedacht umsetzen lässt, sodass der Entwurf überarbeitet werden muss. In der Praxis lassen sich daher häufiger iterative (wiederholende) und agile (flexible) Vorgehensweisen beobachten. Einige Vorgehensmodelle verlaufen daher nicht linear, sondern spiralförmig oder sehen ein paralleles Durchlaufen mehrerer Phasen vor. Zudem kann ein Vorgehensmodell weitere oder andere Phasen umfassen. Einige Modelle sehen nach der Definition von Anforderungen vielleicht eine Überprüfung der Praxistauglichkeit möglicher Lösungsvorschläge vor (z.B. mittels Interviews mit der Zielgruppe), bevor der eigentliche Entwurf ausgearbeitet wird. So könnte unser YouTuber Florian nach der Recherche möglicher zielgruppenspezifischer Anforderungen für das Videothema diese mit einem*r seiner Follower*innen durchsprechen.

6.4.5 Welches Vorgehensmodell ist für Sie das richtige?

Das Vorgehensmodell muss zum Projekt passen und sollte den Projektanforderungen und -ressourcen sowie den Bedarfen der Projektmitarbeitenden entsprechend ausdifferenziert werden. Gleichzeitig sollte die Planung offen und flexibel genug sein, um im Projektverlauf auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Es kann gut sein, dass Sie keinen idealistischen Prozessverlauf im Sinne eines Vorgehensmodells benötigen, um Ihren Gestaltungsprozess sinnvoll anzugehen. Gerade bei kleineren Gestaltungsprojekten kommen Sie vielleicht auch ohne ein Vorgehensmodell aus. Egal ob kleines oder großes Projekt: Vielen hilft es, Vorgehensmodelle zu kennen, um strukturiert vorzugehen, alle wichtigen Schritte des Gestaltungsprozesses im Blick zu haben und vorab (zeitlich) einzuplanen.

Wenn Sie ein eigenes Gestaltungsprojekt verfolgen, überlegen Sie, ob das Wasserfallmodell für Ihr Projekt von Nutzen sein könnte und falls ja, ob Änderungen sinnvoll wären. Wenn Sie auf kein eigenes Gestaltungsprojekt zurückgreifen können oder wollen: Reflektieren Sie den Projektverlauf für das YouTube-Projekt von Florian als klassisches Wasserfallmodell. Inwiefern halten Sie das klassische Wasserfallmodell für das Projekt für (nicht) sinnvoll? Welche Abwandlungen könnten für unser Beispiel sinnvoll sein?