Vertiefende Informationen zu barrierefreien E-Prüfungen

| Sajt: | OpenMoodle der Universität Bielefeld |

| Kurs: | Barrierefreie digitale Prüfungen |

| Knjiga: | Vertiefende Informationen zu barrierefreien E-Prüfungen |

| Štampao/la: | Gast |

| Datum: | petak, 30. januar 2026., 03:04 |

Opis

Hierunter finden Sie optional Hintergrundinformationen zum Thema E-Prüfungen.

1. Was sind E-Prüfungen?

Der Begriff E-Prüfungen steht für elektronische Prüfungen (engl. e-Assessment) und ist ein prüfungsrechtlicher Begriff, der sich im Wandel befindet. E-Prüfungen werden in einem geschlossenen Prüfungssystem durchgeführt. Ein solches Prüfungssystem können beispielsweise die Prüfungsinstanzen der Lernmanagementsysteme Moodle und ILIAS sein. Der Zugriff auf diese Systeme kann vor Ort (Präsenz, z.B. in einem Computer-Pool) oder ortsunabhängig über das Internet erfolgen.

Typischerweise sind E-Prüfungen dadurch gekennzeichnet, dass Vorbereitung, Durchführung und Korrektur innerhalb desselben Systems ablaufen.

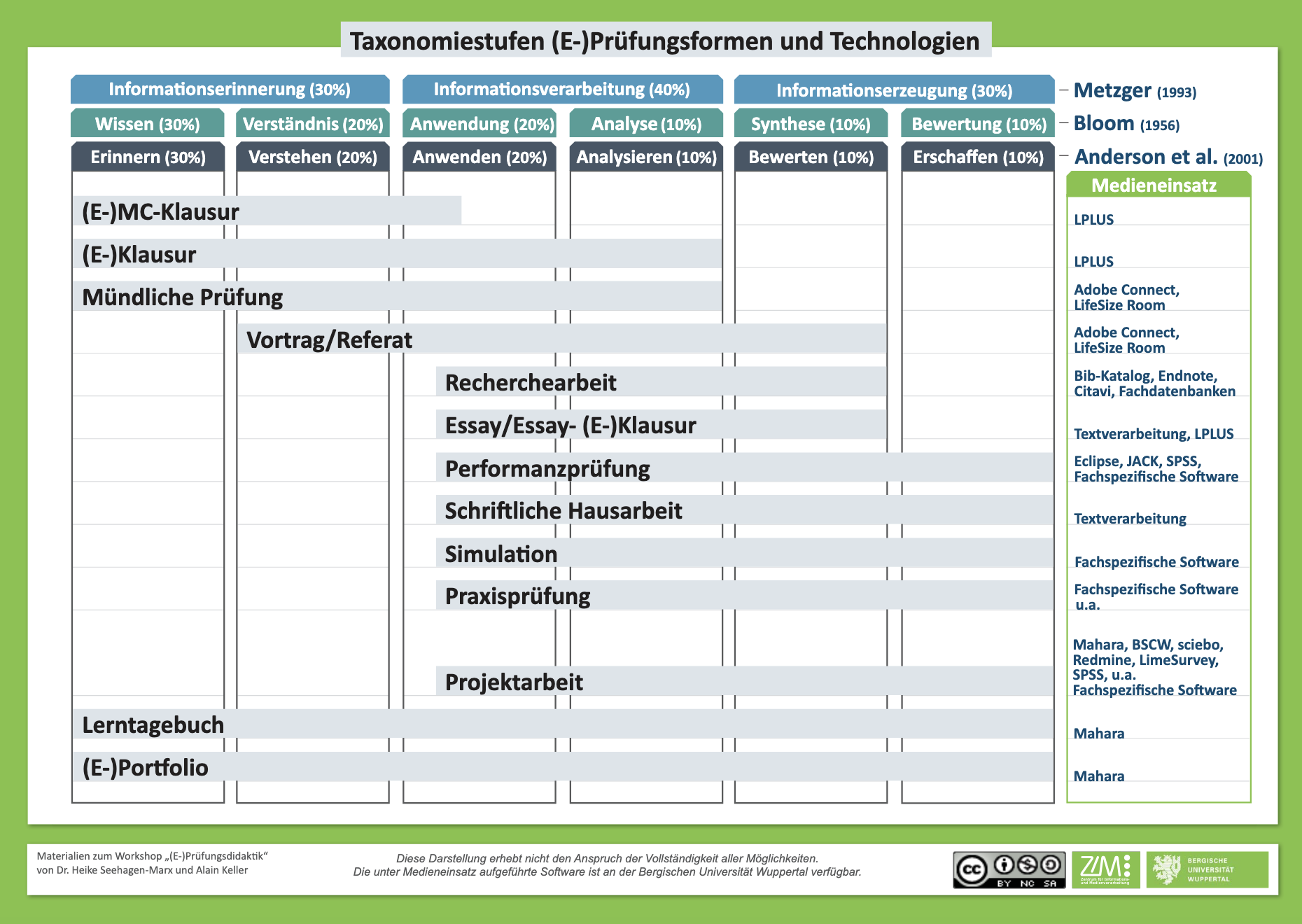

Die Abbildung zeigt eine tabellarisch aufgebaute Übersicht mit dem Titel „Taxonomiestufen (E-)Prüfungsformen und Technologien“. Dargestellt sind die kognitiven Niveaus nach Bloom/Anderson (Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten, Erschaffen), zusammengefasst in Informationserinnerung (30%), Informationsverarbeitung (40%) und Informationserzeugung (30%). Den Stufen sind unterschiedliche Prüfungsformen wie (E-)MC-Klausur, (E-)Klausur, mündliche Prüfung, Vortrag/Referat, Recherchearbeit, Essay, Performanzprüfung, Hausarbeit, Simulation, Praxisprüfung, Projektarbeit, Lerntagebuch und (E-)Portfolio zugeordnet. Rechts ist der jeweilige Medieneinsatz (z. B. LPLUS, Adobe Connect, Textverarbeitung, fachspezifische Software, Mahara) aufgeführt.

Erstellt von Dr. Heike Seehagen-Marx und Alian Keller, BU Wuppertal, angepasst von der Stabsstelle Digitale Universität, Universität Jena.

2. Prüfungsformate

Um den Lernerfolg der Studierenden in E-Prüfung zu ermitteln, gibt es verschiedene Prüfungsformate:

- Closed-Book-Exams: Es sind keine Hilfsmittel als die von Prüfer*innen vorgegebenen erlaubt.

- Cheat-Sheet-Exams: Eigene Klausurhilfen („Spickzettel“) sind zulässig.

- Open-Book-Exams: Lehrbücher und ausgewählte Materialien dürfen verwendet werden.

- Open-Web-Exams: Alle Ressourcen sind erlaubt, unter der Bedingung, dass kein Live-Austausch mit anderen Studierenden stattfindet.

Die Vorteile von Open-Formaten liegen in der Förderung von Kompetenzen, dem authentischen Prüfen und der besseren Ausrichtung am Constructive Alignment. Allerdings erfordert der Einsatz solcher Formate Übung und Vorbereitung. Wichtig ist, dass sowohl fachliches Wissen als auch anwedungsorientiertes Kompetenzwissen vermittelt werden.

Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass die prüfungsrechtlichen Vorgaben der jeweiligen Hochschule zu beachten sind. Diese gilt es insbesondere hinsichtlich zulässiger Hilfsmittel, Aufsichtsregeln und Prüfungsdurchführung zu berücksichtigen.

3. Aufgabenformate in E-Prüfungen

Die Aufgaben in E-Prüfungen können unterschiedliche Formate annehmen. Lehrende haben die Möglichkeit Prüfungen so zu gestalten, dass sie sowohl zum Veranstaltungstyp als auch zum jeweiligen Einsatzzweck passen. Dabei sind folgende Aufgabenformate typisch:

- Offene Formate: Ergebniseingabe (z.B. Zahl oder Wert), Freitextangabe, Scan-Aufgabe

- Geschlossene Formate: Multiple-Choice-Aufgaben, Single-Choice-Aufgaben, Kprim-Aufgaben (vier Aussagen, von denen jeweils zwei richtig sind), Zuordnungsfragen, Klassifikationsaufgaben, Lückentext-Aufgaben („CLOZE“), Bildannotation/Hotspot/ImageMap

- Fachspezifische Formate: Formeleingaben (z.B. in Mathematik oder Naturwissenschaften), Programmieraufgaben (Coding-Aufgaben), weitere domänenspezifische Formate (abhängig vom Fachgebiet)

Obwohl das Lernmanagementsystem Moodle ursprünglich nicht primär für die Durchführung von E-Prüfungen entwickelt wurde, bietet die Test-Aktivität eine geeignete Prüfungsfunktion. Diese ermöglicht, auch summative Abschluss- bzw. Leistungsbewertungen durchzuführen. Dabei steht den Lehrenden ein großes Repertoire an unterschiedlichen Fragetypen zur Verfügung:

- Multiple-Choice-Fragen: Studierende wählen eine oder mehrere richtige Antworten aus einer vorgegebenen Liste aus.

- Single-Choice-Fragen: Es ist genau eine Antwort richtig.

- Freitextaufgaben: Studierende geben eine längere Antwort in Textform ein.

- Zuordnungsfragen: Elemente aus zwei Spalten (z. B. Begriffe und Definitionen) müssen korrekt zugeordnet werden.

- Fragen nach Zahlen/Berechnungen: Studierende geben numerische Ergebnisse an, ggf. mit Toleranzbereich.

- Lückentext-Aufgaben (Cloze-Fragen): Im Text sind Lücken vorzufinden, die mit einzelnen Begriffen, Zahlen oder kurzen Phrasen zu füllen sind.

3.1. Geeignete Fragetypen

Die nachfolgenden Aufgabentypen können von allen Studierenden bearbeitet werden und sind (weitgehend) barrierefrei. In diesem Kontext bedeutet weitgehend, dass die Aufgaben für die meisten Menschen mit Behinderungen zugänglich sind, aber es noch einzelne Einschränkungen gibt, die für bestimmte Gruppen eine Barriere darstellen können. Diese Barrieren können oft durch assistive Technologien oder Anpassungen reduziert werden.

Multiple-Choice-Fragen (weitgehend barrierefrei)

Typische Barrieren:

- Screenreader erkennen nicht immer die Reihenfolge oder Gruppierung von Antwortoptionen korrekt, wenn die HTML-Struktur fehlerhaft ist.

- Bei unzureichendem Kontrast oder fehlender Tastaturnavigation sind Antwortoptionen schwer auswählbar.

Geeignete Maßnahmen und Einstellungen:

- Klare HTML-Struktur (z. B. Radiobuttons mit korrekten <label>-Verknüpfungen).

- Verzicht auf grafische Checkboxen oder Bilder als alleinige Antwortindikatoren.

- Hoher Farbkontrast (mindestens WCAG 2.1 AA).

- Tastaturbedienbarkeit sicherstellen (Tab-Navigation, keine Mausabhängigkeit).

- Antwortoptionen textbasiert formulieren (keine reinen Symbole).

- Bei Bedarf Vorlesefunktion aktivieren oder barrierefreie Plugins integrieren.

Didaktische Umsetzung:

- Klare, kurze Formulierungen sowie keine doppelte Verneinung.

- Vermeidung visueller Kodierungen wie Farben zur Unterscheidung (z. B. „grün = richtig“).

Textbasierte Fragetypen: Kurzantwort und Freitext (weitgehend barrierefrei)

Typische Barrieren:

- Eingabefelder sind für Screenreader teils schwer zugänglich.

- Zeitdruck kann bei motorischen Einschränkungen oder Nutzung alternativer Eingabegeräte problematisch sein.

Geeignete Maßnahmen und Einstellungen:

- Barrierefreie Eingabefelder mit beschreibenden Labels und klarer Fokusmarkierung.

- Erweiterte Bearbeitungszeit oder Zeitaufschub ermöglichen.

- Auto-Save-Funktion aktivieren, um Datenverlust zu vermeiden.

- Kompatibilität mit Spracherkennungssoftware (z. B. Dragon NaturallySpeaking) sicherstellen.

- Zoom- und Schriftgrößenänderung ohne Layoutverschiebung ermöglichen.

Didaktische Umsetzung:

- Klare Aufgabenstellung mit präzisen Anforderungen (z. B. Wortlimit oder Zeichenbegrenzung nennen).

- Nutzung von Freitextfeldern für offene, reflexive oder transferorientierte Aufgaben, die nicht auf reine Reproduktion zielen.

Zuordnungs-Fragetypen für Wörter und Wortgruppen: Zufällige Kurzantwortzuordnung (wie Zuordnung mit Drop-Down-Liste) (weitgehend barrierefrei)

Typische Barrieren:

- Drag-and-Drop-Interaktionen sind für Screenreader- und Tastaturnutzer*innen oft unzugänglich.

- Drop-down-Menüs sind nicht immer korrekt mit Screenreadern bedienbar.

Geeignete Maßnahmen und Einstellungen:

- Bevorzugung Drop-down-basierten statt Drag-and-Drop-basierten Formaten.

- Sicherstellen, dass Zuordnungen auch per Tastatur auswählbar sind.

- Alternative Darstellungsformen anbieten (z. B. nummerierte Listen statt grafische Anordnungen).

- Logische Reihenfolge der Optionen wahren (keine zufällige Anordnung ohne Sinnzusammenhang).

Didaktische Umsetzung:

- Wenige Zuordnungsoptionen pro Aufgabe, um kognitive Überlastung zu vermeiden.

- Verwendung klarer, kontrastreicher Schrift und eindeutiger Begriffe.

Mathematische Fragetypen: Numerisch, Einfach berechnet, Berechnet und Berechnete Multiple-Choice (weitgehend barrierefrei)

Typische Barrieren:

- Formeln oder Symbole sind ohne MathML oder LaTeX-Unterstützung für Screenreader unlesbar.

- Eingabefelder sind mit assistiven Technologien teilweise schwer navigierbar.

Geeignete Maßnahmen und Einstellungen:

- Mathematische Formeln mit MathML oder LaTeX einbinden, nicht als Bilddatei.

- Alternativtext (Alt-Text) für Symbole oder Formeln bereitstellen.

- Einheitliche Eingabeformate angeben (z. B. Dezimaltrennzeichen, Einheiten).

- Möglichkeit der Eingabehilfe (virtuelle Tastatur, Formeleditor).

- Ausreichend Zeitpuffer für Eingabe komplexer Formeln.

Didaktische Umsetzung:

- Aufgaben so gestalten, dass Rechenweg und Verständnis im Vordergrund stehen, nicht bloß das Ergebnis.

- Option, Zwischenschritte sind textlich zu erklären.

- Überprüfung der Aufgaben im Screenreader-Testlauf (z. B. NVDA, JAWS).

3.2. Welche Fragetypen in Moodle sollte ich eher nicht nutzen?

Nicht alle Fragetypen eignen sich für eine Frage innerhalb von E-Prüfungen, da sie eine Barriere darstellen können. Da bei unterschiedlichen Fragetypen nicht alle Studierenden die Möglichkeit haben, die Frage zu beantworten, bietet die nachfolgende Tabelle eine Übersicht mit zu vermeidenden Fragetypen.

| Fragetyp | Kurzbeschreibung | Nicht verwenden, weil... |

|---|---|---|

| Anordnung | Ordnen Sie die zufällig angeordneten Elemente in eine sinnvolle Reihenfolge. |

Ist nicht zugänglich für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, motorischen Beeinträchtigungen sowie psychischen Erkrankungen. Nicht per Tastatur steuerbar. Nicht mit Screenreader lesbar. |

| Drag-and-Drop auf Bild | Bilder oder Texte werden auf Ablagebereiche eines Hintergrundbildes gezogen. |

Ist nicht zugänglich für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, motorischen Beeinträchtigungen sowie psychischen Erkrankungen. Nicht per Tastatur steuerbar. Nicht mit Screenreader lesbar. |

| Drag-and-Drop auf Text | Fehlende Wörter im Fragetext werden per Drag-and-drop ausgefüllt. |

Ist nicht zugänglich für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Nicht per Tastatur steuerbar. Nicht mit Screenreader lesbar. |

| Drag-and Drop-Markierungen | Markierungen werden per Drag-and-drop auf ein Hintergrundbild gezogen. |

Ist nicht zugänglich für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, motorischen Beeinträchtigungen sowie psychischen Erkrankungen. Nicht per Tastatur steuerbar. Nicht mit Screenreader lesbar. |

| Erweiterter Lückentext | Ein Fragetyp, der sich mit dem Ausfüllen von Lücken beschäftigt. Erlaubt "drag&drop" und "drop down" Antwortmöglichkeiten mit dem Einblenden von falschen Antwortmöglichkeiten, welche zur Ablenkung bei der Beantwortung der Frage dienen. |

Ist nicht zugänglich für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen sowie psychischen Erkrankungen. |

| Lückentext (Cloze) | Fragen dieses Typs sind sehr flexibel. Der Text muss zur Erzeugung einer Lücke codiert werden, um Multiple Choice-Fragen, Kurztextfragen oder numerische Fragen einzubinden. | Ist nicht zugänglich für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen sowie psychischen Erkrankungen. |

| Lückentextauswahl | Fehlende Wörter im Fragetext werden über Drop-Down-Menüs ausgefüllt. | Ist nicht zugänglich für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen sowie psychischen Erkrankungen. |

| Zuordnung | Die Antwort auf jede der Unterfragen muss aus einer Liste von Möglichkeiten ausgewählt werden. | Ist nicht zugänglich für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen sowie psychischen Erkrankungen. |

Zu den folgenden Fragetypen ist keine aussagekräftige Antwort in Bezug auf die Barrierefreiheit zu treffen:

- Alles-oder-nichts Multiple Choice

- CodeRunner

- Diagram

- Kprime

Quelle:

3.3. Wie kann ich meine Prüfungen möglichst barrierefrei gestalten?

Damit gewährleistet ist, dass die Prüfung selbst ebenfalls barrierefrei ist und von allen Studierenden bearbeitet werden kann, gilt es folgende Aspekte zu beachten:

- Achten Sie darauf, dass ihre Prüfungen barrierefrei gestaltet (Dokumente, Moodle-Aufgaben) sowie die zu nutzende(n) Software-Programme barrierefrei sind.

- Achten Sie darauf, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, zuerst alle Aufgaben durchzulesen, bevor sie die Aufgaben beantworten müssen. So haben sie die Möglichkeit, die Reihenfolge zur Bearbeitung selbst festzulegen, wenn diese didaktisch keinen Mehrwert hat.

- Wenn die Reihenfolge festgelegt ist, sollte dies vorher den Studierenden kommuniziert werden.

- Zur besseren Orientierung sollte zu Beginn der Klausur ein Inhaltsverzeichnis eingebunden sein.

- Üben Sie die Nutzung von digitalen Programmen mit ihren Studierenden, damit diese in der Prüfung sich auf die inhaltliche Bearbeitung konzentrieren können.

- Geben Sie am Anfang der Prüfung die Bearbeitungsdauer und während der Prüfung rechtzeitig das nahende Prüfungsende an.

- Geben Sie Hinweise zum technischen Support.

- Wenn es dem Prüfungszweck nicht entgegensteht, sollten die Studierenden die Wahl haben, welche Bearbeitungstechnik sie nutzen wollen. Zudem sollten diese genau beschrieben und geübt werden. Mögliche Bearbeitungstechniken für Klausuren: geschriebene Texte einscannen, digitale Dokumente hochladen, mit Tastatur auf PC schreiben, einer Assistenzperson diktieren etc.

- Aufsichtspersonen sollten darin geschult sein, dass sich Studierende mit Beeinträchtigung evtl. anders im Online-Setting verhalten als andere Studierende. Unter anderem nutzen sie Messgeräte oder bestimmte Skills zur Beruhigung, gehen häufiger zur Toilette oder haben eine Assistenzperson, die sie unterstützen.

Ein Leitfaden mit den gebündelten Informationen, Tipps und Tricks zum Download sowie eine entsprechende Checkliste zum Abhaken steht in diesem Moodle-Kurs in Kapitel 3 "Barrierefreie E-Prüfungen umsetzen" zur Verfügung.

4. Online-Prüfungen

Bei Online-Prüfungen ist der Einsatz von elektronischen Informations- und Kommunikationswegen zentral. Online-Prüfungen können grundsätzlich in sogenannte „Take-Home“- und Vor-Ort-Prüfungen unterteilt werden. Der Begriff digitale Fernprüfung wird dabei teils synonym zu Online-Prüfung verwendet, bezeichnet jedoch im engeren Sinne Prüfungsformate, die außerhalb der Hochschule, also ortsunabhängig und häufig von zu Hause aus, abgelegt werden. Diese Bezeichnung fand insbesondere in hochschulrechtlichen Regelungen während der COVID-19-Pandemie Verwendung, um solche Fernprüfungen von digital unterstützten Präsenzprüfungen abzugrenzen.

„Take-Home“-Prüfungen werden vorwiegend, jedoch nicht ausschließlich, genutzt, um asynchrone und längere Prüfungsaufgaben zu absolvieren. Sie finden in der Regel außerhalb der Hochschule statt und bieten den Studierenden mehr zeitliche und örtliche Flexibilität.

Vor-Ort-Online-Prüfungen hingegen werden in einem überwachten Umfeld, meist in speziell ausgestatteten Computerarbeitsräumen oder Prüfungszentren, durchgeführt. Sie ähneln in ihrer Organisation klassischen Präsenzprüfungen, nutzen jedoch digitale Tools zur Aufgabenbearbeitung und -abgabe. Beide Formen erfordern eine sorgfältige technische, didaktische und rechtliche Gestaltung, um Chancengleichheit, Datenschutz und Barrierefreiheit zu gewährleisten.

4.1. "Take-Home"-Prüfungen

„Take-Home“-Prüfungen ohne Aufsicht

„Take-Home“-Prüfungen finden nicht in der Hochschule, sondern in der Regel im häuslichen Umfeld der Studierenden statt. Sie ähneln klassischen Klausuren, unterscheiden sich jedoch durch die orts- und häufig auch zeitunabhängige Durchführung. Die Prüfungsaufgaben werden elektronisch bereitgestellt und die Lösungen digital eingereicht. In der Regel handelt es sich um Aufgabenstellungen, die innerhalb eines begrenzten Zeitraums bearbeitet werden können.

Häufig werden „Take-Home“-Prüfungen als Open-Book- oder Kofferklausuren gestaltet, bei denen die Nutzung von Hilfsmitteln ausdrücklich erlaubt ist. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt weg von der reinen Wissensreproduktion hin zu Transfer- und Anwendungsaufgaben, was eine entsprechend hohe Vorbereitungsintensität erfordert.

Ein wiederkehrendes Thema im Zusammenhang mit unbeaufsichtigten Online-Prüfungen ist die Sorge vor Täuschungshandlungen. Studierende befürchten teils, durch unfaire Vorteile anderer benachteiligt zu werden. Gleichzeitig wird betont, dass Täuschung grundsätzlich in jeder Prüfungsform möglich ist – unabhängig davon, ob sie in Präsenz oder online stattfindet. Die Kontrolle erfolgt hier vor allem über didaktische Maßnahmen:

- Täuschungsvermeidung (z. B. individualisierte Aufgaben)

- Täuschungsaufdeckung (z. B. Plausibilitätsprüfungen)

- nachträgliche Überprüfungen von Auffälligkeiten

Zudem kann der heimische Prüfungsort selbst eine Herausforderung darstellen. Dieser ist häufig nicht optimal für konzentriertes Arbeiten geeignet und kann im Gegensatz zu einem neutraler Prüfungsraum zusätzliche Belastungen oder Ablenkungen mit sich bringen.

„Take-Home“-Prüfungen mit Aufsicht: Online Proctoring

Beim sogenannten Online Proctoring handelt es sich um ein ortsunabhängiges digitales Aufsichtssystem, das mithilfe spezieller Software die Täuschungshandlungen verhindern oder aufdecken soll. Dabei können verschiedene Formen der Überwachung zum Einsatz kommen, etwa Video- und Audioaufzeichnungen, Bildschirmüberwachung, Clickstream-Analysen oder System-Logging.

Je nach Intensität der Überwachung lassen sich verschiedene Proctoring-Level unterscheiden:

- Level 0: Aufsicht über Videokonferenz mit bis zu ca. 50 Studierenden, keine Aufzeichnung.

- Level 1: Einsatz spezialisierter Proctoring-Software mit einer Kamera, Webseiten-Logging und optionaler Aufzeichnung.

- Level 2: Eine Kamera, zusätzlich Application-Logging und Computer-Lockdown, optionale Aufzeichnung.

- Level 3: Zwei Kameras, vollständiges Aktivitäts-Logging und Computer-Lockdown, optionale Aufzeichnung.

Der Einsatz solcher Systeme ist rechtlich und ethisch umstritten, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Die Zulässigkeit und Ausgestaltung von Aufzeichnungen unterscheiden sich je nach Bundesland und hochschulrechtlicher Regelung.

Proctoring kann sowohl digital (remote) als auch in Präsenz erfolgen, etwa in speziellen, abgeschirmten Prüfungsräumen mit technischer Überwachung.

4.2. Vor-Ort-Online-Prüfungen

Vor-Ort-Online-Prüfungen finden in der Hochschule selbst statt. Damit die Durchführung am Campus gelingen kann, müssen unterschiedliche Besonderheiten beachtet werden. Beispielsweise sind die Gegebenheiten zu den Räumlichkeiten, der Infrastruktur und der Hardware zu klären. Darüberhinaus ist sicherzustellen, dass eine stabile Internetverbindung vorhanden ist.

Benötigte räumliche und technische Infrastruktur:

- Computer-Pools (feste Camputerarbeitsplätze),

- mobile Pools (Computerarbeitsplätze, die in unterschiedlichen Räumen eingerichtet werden können),

- BYOD- "Bring your own Device" (Prüfende bringen ihre eigenen Geräte zur Durchführung der Prüfung mit, es sollten ausreichend Steckdosen vorhanden sein)

Prüfungsmöglichkeiten:

- Open-Book-Klausuren,

- Prüfung mit Drittapplikation,

- E-Prüfungen im selben System

4.3. Ergebnisse einer Studierendenbefragung

Die Studierendenbefragung an der Universität Bielefeld zu Online-Prüfungen im Wintersemester 2020/2021 zeigt mit knapp 65% insgesamt eine Zufriedenheit der Studierenden mit der Organisation dieser Prüfungsform.

Besonders hilfreich empfanden viele Studierende die Möglichkeit, vorab einen Testdurchlauf zu absolvieren. Von den Befragten, bei denen dieser angeboten wurde, äußerte sich eine deutliche Mehrheit positiv über die Vorbereitung. Auch die bereitgestellten Anleitungen und Informationsmaterialien wurden von den Befragten, bei denen diese angeboten wurden, von über 85% der Teilnehmenden als (sehr) hilfreich bewertet. Diese Maßnahmen trugen offenbar entscheidend dazu bei, dass sich knapp 70 % der Studierenden gut auf den Ablauf ihrer Online-Prüfungen vorbereitet fühlten.

Diese Ergebnisse zeigen, dass eine gute Vorbereitung auf die technischen Bedingungen einer Online-Prüfung sinnvoll ist. Trotz der insgesamt positiven Bilanz und der Vorbereitungsmaßnahmen traten bei etwa einem Drittel der Befragten technische und bei rund einem Viertel organisatorische Schwierigkeiten auf. Zwar konnten die meisten Probleme im Verlauf der Prüfung gelöst werden, doch ein kleiner Teil der Studierenden musste die Prüfung aufgrund anhaltender technischer Störungen vorzeitig abbrechen.

Zudem zeigte sich, dass viele Studierende Online-Prüfungen als anspruchsvoller und stressiger empfanden als Prüfungen in Präsenz. Etwa 40 % berichteten von höheren Anforderungen, und ein ähnlich großer Anteil empfand das Stressniveau als deutlich gesteigert. Technische Probleme spielten dabei eine zentrale Rolle, da sie unerwartet auftreten und zusätzlichen Druck erzeugen können – umso wichtiger ist daher eine verlässliche technische Infrastruktur und ein klar geregelter Support.

Besonders beliebt war das Format der sogenannten Open-Book-Prüfungen im Online-Prüfungssystem. Etwa die Hälfte der Befragten wünschte sich dieses Format für zukünftige Prüfungen, da es als fairer, flexibler und lernförderlicher wahrgenommen wurde. Auch die Zufriedenheit mit bereits durchgeführten Open-Book-Prüfungen fiel mit fast 80 % positiven Rückmeldungen ausgesprochen hoch aus.

5. Umsetzung von E-Prüfungen

Bei der Umsetzung von E-Prüfungen sowie allgemein von digitalen Prüfungen ist ein Zusammenspiel folgender vier Handlungsfelder von hoher Relevanz: Recht, Technik, Didaktik und zuletzt Organisation. Diese bilden den strukturellen Rahmen.

Unter das erste Handlungsfeld Recht fallen alle prüfungs- und datenschutzrechtlichen Überlegungen (z.B. Gleichbehandlungsgesetz, spezifische normative Grundlage). Das zweite Handlungsfeld Technik bezieht sich auf alle technisch-infrastrukturellen Maßnahmen, die bei digitalen und besonders bei E-Prüfungen bedacht werden müssen (z.B. technische Stabilität und Sicherheit der Prüfungssoftware). Im dritten Handlungsfeld Didaktik werden alle didaktisch-psychologischen Rahmenbedingungen eingeschlossen (z.B. Validität und Reliabilität der Frage-Items). Das Handlungsfeld Organisation betrifft Maßnahmen, die organisatorisch-logistische Überlegungen betreffen (z.B. Beaufsichtigung der Prüfungsteilnehmenden).

Die Gemeinsamkeit aller vier Handlungsfelder besteht darin, dass die Maßnahmen und Handlungen in ihnen unterschiedlich leicht umzusetzen sind und in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinanderstehen. Entsprechend erfolgt die gesamte Umsetzung von digitalen und E-Prüfungen in einem Zusammenspiel aus Maßnahmen aller Handlungsfelder.

5.1. Vorüberlegungen und Aufwand

Bevor eine E-Prüfung durchgeführt werden kann, gilt es einige Überlegungen vorab anzustellen und verschiedene Faktoren abzuklären. Folgende Aspekte sollten beachtet werden:

- Technische Vorüberlegungen

- Rechtliche Vorüberlegungen

- Didaktische Vorüberlegungen

- Räumlichkeiten, ggf. Raumbuchungen

- Software, ggf. Software-Schulung vor Erstanwendung

Bei der Durchführung von E-Prüfungen sind nicht nur theoretische Vorüberlegungen anzustellen. Zusätzlich muss für das Notwendige Equipment gesorgt werden:

- Software und ggf. Hardware sind zur Verfügung zu stellen.

- Stabiles Internet muss vorhanden sein. Wenn mit einem Save-Exam-Browser gearbeitet wird, benötigt es ein zweites Endgerät für die Überwachung durch z.B. Zoom.

- Personal muss zur Überwachung, für den technischen Support und für inhaltliche Fragen gestellt werden.

- Vor Ort müssen Räumlichkeiten vorhanden und ausgestattet sein. Zu Hause benötigen Studierende die Möglichkeit, die Prüfung in Ruhe durchzuführen.

- Prüfungsdurchführende können an Schulung in digitalen Kompetenzen teilnehmen.

Alle Themenfelder und Fragen, die es im gesamten Prozess bei der Durchführung von barrierefreien E-Prüfungen zu berücksichtigen und individuell zu beantworten gibt, finden Sie in der Fragensammlung zum Ablauf von E-Prüfungen im dritten Kapitel dieses Moodle-Kurses.

5.2. E-Prüfungen und Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich stellt ein gesetzlich geregeltes Instrument zur Sicherstellung chancengerechter Studienbedingungen dar. Er dient dazu, strukturelle oder individuelle Benachteiligungen auszugleichen, die Studierende daran hindern könnten, ihre Studien- und Prüfungsleistungen unter gleichen Bedingungen zu erbringen. Daher benötigt es an dieser Stelle eine zeitliche und/oder formale Anpassung der Leistungsnachweise. Dies gilt besonders bei Klausuren, Referaten, mündlichen Prüfungen, Hausarbeiten, Berichten und Abschlussarbeiten. Studierende haben ein Recht auf Nachteilsausgleiche. Das Recht auf Nachteilsausgleich von Studierenden mit Behinderung und chronischen Erkrankungen ist gesetzlich verankert. Die Beantragung eines Nachteilsausgleichs obliegt den Studierenden selbst. Sie können sich dazu durch die Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen unterstützen lassen. Weitere Informationen zum Thema Nachteilsausgleich sind in dem Moodle-Kurs "Barrierefreiheit gestalten: Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Hochschulpraxis" im Buch Nachteilsausgleich zu finden.

In jedem Einzelfall wird individuell geprüft, welche beeinträchtigungsbedingte Benachteiligung vorliegt und wie diese sinnvoll auszugleichen ist. Die Gestaltung der Maßnahmen für Nachteilsausgleiche bezieht sich häufig auf Prüfungen, die in Präsenz stattfinden. Jedoch lassen sich viele Empfehlungen für Präsenz-Prüfungen auch problemlos auf digitale Formate übertragen. Beispielsweise können wichtige Handlungsfelder und mögliche Maßnahmen zum Nachteilsausgleich eine Verlängerung der Schreibzeit bei Klausuren oder Hausarbeiten, Verlängerung der Bearbeitungszeit um tatsächlich anfallende Pausenzeiten, Bereitstellung von technischen Hilfsmitteln, Erlaubnis der Nutzung von persönlicher Assistenz sein. Eine ausführliche Aufführung hält die Universität Hamburg in einer Tabelle fest. Dort werden die gängigen Maßnahmen des Nachteilsausgleichs für Präsenz-Klausuren aufgelistet und skizziert, ob und ggf. wie die Umsetzung bei elektronischen Prüfungen oder klausurähnlichen Take Home Exams erfolgen kann. Die ausführliche Tabelle und weitere hilfreiche Informationen finden Sie in dem PDF-Dokument der Universität Hamburg "Wie lassen sich Maßnahmen des Nachteilsausgleichs für Präsenz-Prüfungen auf digitale Prüfungen übertragen?".

6. Barrieren in digitalen Prüfungen

Anfang 2022 wurde im Rahmen von SHUFFLE eine Umfrage zu digitaler Barrierefreiheit an den vier Projekthochschulen durchgeführt. Befragt wurden Studierende, Lehrende und Leitende in einer Online-Befragung sowie in Interviews.

In der Online-Umfrage wurden die Studierenden unter anderem zu Barrieren in digitalen Prüfungen befragt. 60% der Befragten, die bereits an digitalen Prüfungen teilgenommen haben, sind auf folgende Barrieren gestoßen:

- Bearbeitungszeit

- Reizüberflutung

- Stress und psychische Belastungen (aufgrund von Unsicherheiten mit dem Umgang digitaler Inhalte und Technik, Angst vor Beobachtung, Konzentrationsschwierigkeiten)

- Probleme mit einer stabilen Internetverbindung

- Unzureichende Hard- und Software

Die Ergebnisse aus der Umfrage weisen darauf hin, dass grundlegende Probleme in digitalen Prüfungen bestehen können.

Zu der Bearbeitungszeit hat ein*e Studierende*r Folgendes geäußert:

"Unfortunately, the given time for most online exams were extremely short. Professors should understand that we are humans too and we need time to read, think and answer the questions given. I think they are doing this to prevent us from “cheating”, but we are human, it is not possible to respond in a second like robots. How can I focus on questions if I'm looking at the remaining time every ten seconds and my heart beats twice as fast as it should?"

Die Frage "Inwieweit kommen Sie mit folgendem Aspekt zurecht: E-Prüfungen auf der Lernplattform?" hat ergeben, dass nur ca. ein Drittel (sehr) gut mit E-Prüfungen auf Lernplattformen zurechtkommen. Knapp weniger als ein Drittel kommen teilweise mit E-Prüfungen und ein Drittel (gar) nicht gut zurecht.

Abbildung: Diagramm zu der Frage "Wie kommen Sie mit E-Prüfungen zurecht?", eigene Darstellung

7. Quellen

Bandtel, M., Baume, M., Brinkmann, E., Bedenlier, S., Budde, J., Eugster, B., Ghoneim, A., Halbherr, T., Persike, M., Rampelt, F., Reinmann, G., Sari, Z., Schulz, A. (Hrsg.) (2021). Digitale Prüfungen in der Hochschule. Whitepaper einer Community Working Group aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Version 1.1. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. DOI: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000138521/131305183, zuletzt aufgerufen 08.05.2023.

Budde, Jannica; Tobor, Jens; Beyermann, Jasper (2023): Blickpunkt Digitale Prüfungen. Hochschulforum Digitalisierung. Online als PDF verfügbar unter: https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_Blickpunkt_Digitale_Pruefungen.pdf, zuletzt aufgerufen 08.05.2023.

Gattermann-Kasper, Meike; Peschke, Susanne (2022): Digitale Prüfungen inklusiv gestalten: Didaktische, technische und organisatorische Anforderungen, Präsentation vom 11.11.2022, online als PDF verfügbar unter: https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/praesentation_peschke_gattermann.pdf, zuletzt aufgerufen am 09.05.2023

Leibniz-Institut für Wissensmedien (2021): Constructive Alignement. Online verfügbar unter: https://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/constructive-alignment, aktualisiert am 21.02.2023, zuletzt aufgerufen 08.05.2023.

mebis-Redaktion, in: mebis – Landesmedienzentrum Bayern (2021). SAMR. Ein Modell zur Digitalisierung des Lernens. Online verfügbar unter: https://mebis.bycs.de/beitrag/samr-ein-modell-zur-digitalisierung-des-lernens, zuletzt aufgerufen am 13.12.2023.

Persike, Malte (2021): Infopoint Hochschullehre: Digitale Prüfungen – Konzepte, Technik, Praxis vom 24.09.2021. Hochschulforum Digitalisierung. Online-Video verfügbar unter:

Universität Bielefeld ZAB (o.J.): Nachteilsausgleich. Online verfügbar unter https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/zab/studierende/studieren/nachteilsausgleich/, zuletzt aufgerufen am 12.10.2023.