Text: Medien.Rezeption

| Website: | OpenMoodle der Universität Bielefeld |

| Kurs: | Medienkompetenz für die digitale Welt. Ein praktischer Wegweiser |

| Buch: | Text: Medien.Rezeption |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Dienstag, 20. Januar 2026, 18:47 |

Inhaltsverzeichnis

- 1. Was ist Medienrezeption?

- 2. Phasen der Mediennutzung

- 3. Was tut der*die Nutzer*in bei der Medienauswahl (Selektion)?

- 4. Was tut der*die Nutzer*in bei der Medienrezeption?

- 5. Was tut der*die Nutzer*in nach der Mediennutzung?

- 6. Medienrezeption und Partizipation

- 7. Fazit

- 8. Verwendete Quellen

- 9. Weiterführende Literatur

4.1 Was ist Medienrezeption?

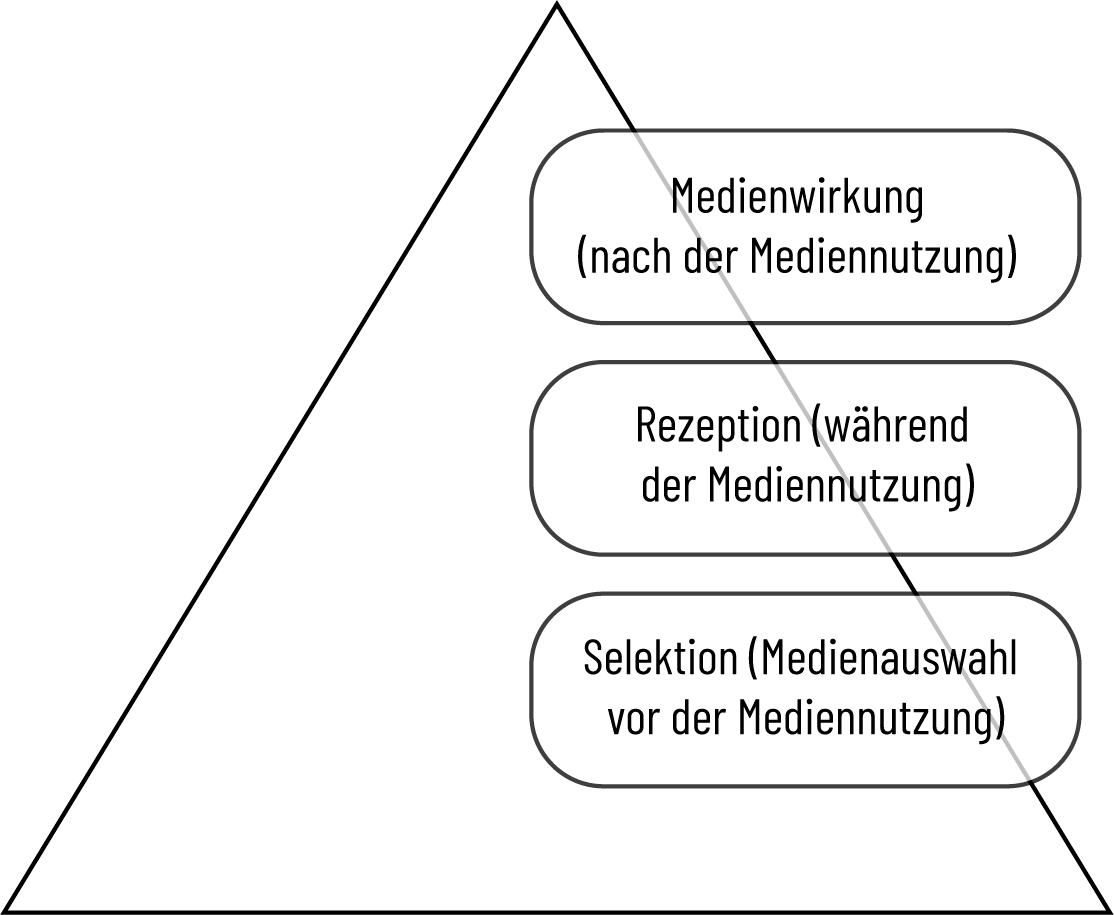

Medienrezeption wurde zunächst als ein passiver Prozess des Sich-Berieseln- und Manipulieren-Lassens, also eine Art wehrloses Ausgeliefertsein der Mediennutzer*innen verstanden (vgl. Vogel et al. 2007). Entsprechend wurden Menschen als Couch-Potato oder Internetjunkie bezeichnet (vgl. Vogel et al. 2007). Die Medienrezeption ist allerdings in einen aktiven Prozess aus drei Phasen eingebunden, der mit der Medienauswahl (Selektion) beginnt, sich mit der eigentlichen Mediennutzung (Rezeption) fortsetzt und mit einer Medienwirkung (Speicherung von Inhalten und Nutzeneinschätzung) endet (vgl. Trepte et al. 2021; Vogel et al. 2007; Wulf et al. 2023; siehe Abb. 4.1). Die eigentliche Rezeption beschränkt sich also im eigentlichen Sinne auf den Prozess während der Mediennutzung, lässt sich aber kaum sinnvoll von der vorherigen Auswahl und der späteren Wirkung trennen. Da die Mediennutzung heutzutage als aktiver Prozess verstanden wird, spricht man auch vom Medienhandeln einer*s Nutzenden (vgl. Vogel et al. 2007).

Abb. 4.1. Medienrezeption: Phasen der Mediennutzung.

Quelle: Eigene Darstellung

Würden Sie sich eher als aktive*n oder als passive*n Mediennutzer*in beschreiben? Überlegen Sie, wann Sie sich eher als aktiv und wann als passiv beschreiben würden und in welchen Phasen.

4.2 Phasen der Mediennutzung

Das Medienhandeln lässt sich aus Zuschauerperspektive (Audience Orientation) in drei Phasen der Kommunikation (Communication Sequence) untergliedern: vorher (Before Exposure, präkommunikativ), während (During Exposure, kommunikativ) und danach (After Exposure, postkommunikativ) (vgl. Vogel et al. 2007; Wulf et al. 2023). Unter Medienhandeln sind dabei nicht nur von außen beobachtbare Handlungen und Reaktionen gefasst, sondern auch psychische Vorgänge, die dem*der Rezipient*in unbewusst sein können. Unter Medienhandeln werden demnach sämtliche kognitiven, (sozio-)emotionalen (affektiven) und verhaltensbezogenen (konativen) Prozesse, die vor, während und nach der Mediennutzung auftreten, verstanden (vgl. Vogel et al. 2007; Wulf et al. 2023; siehe Erläuterung). In der Selektionsphase spielen zudem die Persönlichkeit, Motive, Bedürfnisse und Gewohnheiten der*des Nutzenden sowie die Situation, in der die Mediennutzung stattfindet, eine Rolle (vgl. Wulf et al. 2023). Direkt an dieser Stelle sei angemerkt, dass nicht nur in der Selektionsphase selektiert wird (selektive Zuwendung), sondern auch bei der eigentlichen Rezeption eine selektive Wahrnehmung stattfindet und Medieninhalte auch nur selektiv erinnert werden. Sämtliche bewussten und unbewussten Selektionsprozesse dienen dem*der Nutzer*in, die Fülle an Reizen und Informationen, die aus der Umwelt auf ihn*sie einströmen, nach Relevanz zu filtern und so sinnvoll weiterzuverarbeiten (vgl. Vogel et al. 2007).

- Kognitiv: Die Kognition bezeichnet die Informationsverarbeitung (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Denken, Problemlösen und Bereich der Sprache).

- Affektiv: Affekte können Stimmungen, Emotionen und psychische Erregung umfassen.

- Konativ: Unter der Konation versteht man die Handlungsabsichten und das Verhalten einer Person.

Auch wenn die drei Phasen der Mediennutzung häufig getrennt voneinander untersucht werden, werden Zusammenhänge zwischen ihnen angenommen. Die Dispositionen (z.B. Geschlecht, Persönlichkeit), entwicklungsbedingte (z.B. kognitiver und motorischer Entwicklungsstand) und soziale (z.B. Einflüsse von Familie, Peers

»Robin hat eine positive Einstellung zu erneuerbaren Energien als eine Maßnahme zum Klimaschutz und achtet daher bei der Rezeption der Nachrichten besonders auf Informationen dazu oder schaut Dokumentationen, die die Notwendigkeit einer Energiewende betonen. Als Medienwirkung wird sich wahrscheinlich Robins Einstellung zum Thema »Erneuerbare Energien« verfestigen [Homöostase] oder sogar verstärken [Verstärkung]. Infolgedessen sucht er noch wahrscheinlicher nach Informationen zu dem Thema, weil es ihm sehr wichtig ist [Homöostase] (oder sogar immer wichtiger wird [Verstärkung]).«

4.3 Was tut der*die Nutzer*in bei der Medienauswahl (Selektion)?

Nach dem Uses-and-Gratifications-Ansatz gilt der*die Rezipient*in von Medien bereits seit den 1970er Jahren als aktiv. Damit rückten Intentionen, Motive und Bedürfnisse der Nutzer*innen als Erklärungsfaktor für das Medienhandeln in den Fokus. Die Nutzer*innen bestimmen demnach bewusst darüber, ob ein Kommunikationsprozess stattfindet oder nicht. Medienkonsument*innen treffen eine Auswahl bestimmter Medienformen, -angebote oder -inhalte aus den verfügbaren medialen und nicht-medialen Optionen (vgl. Vogel et al. 2007). Auf diese bewussten Entscheidungen haben verschiedene Eigenschaften und Bedarfe der Rezipient*innen einen Einfluss (vgl. Wulf et al. 2023).

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe mithilfe des nachfolgenden Textes: Einflussfaktoren bei der Medienauswahl

1. Dispositionen, entwicklungsbezogene Variablen und soziale Einflüsse

Eine Veranlagung (Disposition), die sich auf die Mediennutzung auswirkt, ist Need for Cognition, d.h. wie gerne jemand nachdenkt. Personen mit niedrigem Need for Cognition haben z.B. eine höhere Präferenz für bereits gespoilerte Filme als Personen mit einem höheren Need for Cognition. Mit dem Alter steigt zudem das Interesse an Medieninhalten, die Bedeutung schaffen und Sinnfragen thematisieren. Eine Studie aus dem Jahr 2010 zeigte, dass Frauen romantische Filme bevorzugen, Männer Actionfilme und schwarze Komödien. Daneben spielte auch die Stimmung der Person bei der Medienwahl eine Rolle (s.u.). Hinsichtlich des sozialen Umfeldes zeigte sich in einer Studie aus dem Jahr 2017 bspw., dass Kinder mehr lernbezogene und weniger gewalthaltige Medieninhalte konsumierten, wenn ihre Eltern sie aktiv dazu ermutigten (vgl. Wulf 2023).

2. Suche nach Konsistenz

Personen neigen dazu, Medienangebote auszuwählen, die zu ihren bereits vorhandenen Einstellungen passen. Der Grund ist, dass Menschen den Wunsch haben, in ihren Einstellungen, ihrem Verhalten und in sozialen Beziehungen konsistent zu sein und kognitive Dissonanz zu vermeiden. Widersprüchlichkeit (Inkongruenz) von Kognition und Verhalten führen demnach zu einem als unangenehm empfundenen Spannungszustand. Dieser muss wieder entspannt werden, sodass eine sorgfältige Medienauswahl, die stimmig (konsonant) mit den eigenen Einstellungen ist, die einfachste Strategie darstellen kann. Die Vermeidung unstimmiger (dissonanter) Inhalte und die Präferenz, sich mit ähnlich denkenden Menschen zu umgeben, kann als Erklärungsansatz für die Entstehung von Echokammern dienen (siehe Einheit Medien.Identität).

3. Bedürfnisbefriedigung

Nach dem Uses-and-Gratifications-Ansatz dient die Nutzung von Medienangeboten dem Erreichen gewünschter Wirkungen. Menschen wählen Medieninhalte also bedürfnisorientiert aus. Bspw. haben Menschen ein Bedürfnis nach einem kurzen Entfliehen aus dem realen Alltag (Eskapismus, s.u.), nach Unterhaltung oder nach Information. Uses-and-Gratifications-Ansatz wird dabei dafür kritisiert, dass er die aktive Rolle der Nutzer*innen überschätzt, da viele Nutzungsprozesse bestimmten Gewohnheiten folgen. Insbesondere in Zeiten mobiler Endgeräte werden viele Nutzungsentscheidungen unbewusst getroffen, da ein Gerät, das viele Nutzungszwecke erfüllen kann, ständig verfügbar ist (vgl. Leaning 2017). Dadurch wird gewohnheitsmäßig nach dem Smartphone gegriffen, ohne dass der Gebrauch jedes Mal bewusst initiiert wird (s.u.). Gleichzeitig wird angezweifelt, dass Motive und Bedürfnisse, die zur Wahl eines Mediums geführt haben, immer bewusst artikulierbar sind.

Ein Erklärungsansatz für eine mehr oder weniger bewusst ablaufende Bedürfnisbefriedigung beim Medienkonsum könnte die Selbstbestimmungstheorie der Motivation sein. Diese besagt, dass Menschen drei psychologische Grundbedürfnisse haben, nach deren Befriedigung sie in allen Lebensbereichen streben. Je stärker die Bedürfnisse erfüllt sind, desto selbstbestimmter ist die Motivation, mit der Handlungen ausgeführt werden. Die Bedürfnisse, nach deren Erfüllung Menschen streben, sind die Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit. Autonomie bedeutet ein Gefühl der Freiwilligkeit und der Handlungsverursachung, Kompetenz ein Gefühl der Fähigkeit, die auszuführende Handlung durchzuführen, und soziale Einbindung ein Gefühl der Zugehörigkeit zu den in der Situation relevanten Anderen. Auch Medienkonsum kann diese Bedürfnisse mehr oder weniger befriedigen. Man kann bspw. ein Lehrbuch gezwungenermaßen lesen, eine Serie bei Netflix aber aus eigenem Antrieb ansehen (Autonomie). Beim Lesen des Lehrbuches kann man sich angenehm gefordert fühlen, die Handlung der Serie aber als zu komplex empfinden und ihr nicht folgen können (Kompetenz). Beim Lesen des Lehrbuches kann man sich gut in eine Lektüre-Lerngruppe integriert fühlen, während man die Serie allein schaut und auch keine Ansatzpunkte für eine Identifikation mit den Rollen findet (soziale Einbindung). Zu Beginn mag man mit dem Lesen des Lehrbuches für die Klausurvorbereitung sehr wenig selbstbestimmt (external) motiviert begonnen haben, aber durch das positive Erleben kann sich dies etwas weiter in Richtung selbstbestimmter Motivation verschieben (Internalisierung). Der Grund für das Lesen des Lehrbuches bleibt aber ein instrumenteller, denn es dient vornehmlich der Vorbereitung auf eine Klausur o.Ä. (extrinsische Motivation). Bei der Serie startete der Medienkonsum wahrscheinlich intrinsisch motiviert, d.h. der Grund für die Handlung war die Handlung selbst (autotelisch). Das Schauen der Serie sollte Freude bereiten. Auf Grund des Erlebens während des Schauens und ohne Vorliegen eines äußeren Grundes, die Handlung fortzusetzen, wird der*die Nutzer*in das Ansehen der Serie vermutlich einstellen (Amotivation) und sich mit der Hoffnung auf intrinsisches Erleben einer neuen Serie zuwenden.

Können Sie benennen, welche Bedürfnisse Ihr Medienkonsum bedient?

4. Reichhaltigkeit des Mediums

Wenn feststeht, dass ein Kommunikationsmedium gebraucht wird, dann ist auch die Reichhaltigkeit der Möglichkeiten, die die zur Verfügung stehenden Medien bieten, ein Entscheidungskriterium für die Wahl eines Medienkanals (Media Richness Theory). Dabei sind die Form der Kommunikation (mündlich/schriftlich, synchron/asynchron, mit/ohne Bildübertragung) und die technischen Möglichkeiten (digitaler Versand oder Übertragung von Dokumenten, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten) ausschlaggebend. Für eine Terminabsprache wird also vielleicht zu Telefon, Chatprogramm oder E-Mail gegriffen. Für eine inhaltliche Besprechung kann eine Videokonferenz-Software die bessere Wahl sein.

5. Gewohnheiten (Vogel et al. 2007)

Wie bereits im Zusammenhang mit dem Uses-and-Gratifications-Ansatz kritisch reflektiert, spielen auch Gewohnheiten bei der Wahl von Medien eine Rolle. Manche Nutzungshandlungen werden gewohnheitsmäßig ohne Nachdenken durchgeführt, d.h., sie sind stark habitualisiert, wie z.B. der Griff zum Handy, um die Antwort auf eine Frage zu finden, die in einem Gespräch aufkommt, oder das Einschalten des Fernsehers um 20:15 Uhr. In diesen Fällen wird selten eine bewusste Nutzungsentscheidung getroffen, sondern aus Gewohnheit eine mediale Lösung gewählt, sei es zur Informationsrecherche oder zur Unterhaltung in der abendlichen Freizeit. Dieser als »passiv« bezeichnete Umgang mit Medien wird auch häufig mit »minderwertigen« Nutzungsmotiven in Verbindung gebracht, was jedoch vor dem Hintergrund einer effektiven Nutzung von Faustregeln (Heuristiken) im Alltag unangemessen ist. Die durch die Faustregeln eingeschliffenen Routinen können entlasten und automatisiert für die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse im Alltag sorgen (vgl. Vogel et al. 2007).

6. Emotionen und Stimmung (Vogel et al. 2007)

Nach der Mood-Management-Theorie wählen Menschen Medieninhalte aus, um negative Befindlichkeiten zu minimieren und positive Befindlichkeiten zu maximieren (hedonistisches Prinzip). Dabei geht es um den Ausgleich des durch die Psyche hervorgerufenen körperlichen (psychophysiologischen) Erregungsniveaus, das auf einem angenehmen Maß gehalten werden soll. Ist es zu niedrig (z.B. bei Langeweile) oder zu hoch (z.B. bei negativem Stress), werden Medieninhalte so ausgewählt, dass ein als angenehm empfundenes Level wiederhergestellt wird. Die Mood-Management-Theorie bietet auch einen Ansatzpunkt für die Kritik am Uses-and-Gratifications-Ansatz, indem sie plausibel macht, dass Personen ihre Mediennutzungsentscheidungen, die sie auf Grund von Emotionen getroffen haben, nachträglich rationalisieren und dabei sozial erwünschte Nutzungsmotive berichten. Der Widerspruch, dass fast immer rationale Nutzungsmotive genannt werden können, auch wenn die durchgängig kognitiv gesteuerte Medienauswahl in Frage gestellt werden kann, lässt sich mit dieser Annahme auflösen.

Haben Sie Nutzungsgewohnheiten, was bestimmte Medien angeht? Glauben Sie, dass diese Gewohnheiten rational begründet sind oder dass sie eher aus Emotionen heraus entstanden sind?

Die Medienauswahl, die ein*e Nutzer*in trifft, wird von vielen bewussten und unbewussten Aspekten gesteuert. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die rezipierende Person rationale Gründe für ihre Nutzerentscheidungen anführen kann.

4.4 Was tut der*die Nutzer*in bei der Medienrezeption?

Auch während der Mediennutzung ist der*die Nutzer*in aktiv. Es werden Informationen verarbeitet, Emotionen und Unterhaltung erlebt. Die Nutzer*innen können sich mit den Medienfiguren auseinandersetzen und in die mediale Welt eintauchen (vgl. Trepte et al. 2021).

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe mithilfe des nachfolgenden Textes: Kognitionen und Erleben während der Mediennutzung

1. Kognitive Verarbeitung von Medienbotschaften

Nur die Teile der Medienbotschaft, die wahrgenommen und kognitiv verarbeitet wurden, können einen Einfluss auf das Erleben haben. Dabei stehen den Nutzer*innen limitierte Ressourcen zur Verfügung, die sie auf drei Verarbeitungsprozesse verteilen müssen: die Enkodierung, die Speicherung und den Abruf (Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing (LC4MP)).

Bei der Enkodierung wird die Medienbotschaft zunächst als mentale Repräsentation in das Arbeitsgedächtnis transferiert und ist so für kognitive Prozesse verwendbar. Ein Teil der ins Arbeitsgedächtnis übertragenen Inhalte wird für die längerfristige Nutzung in das Langzeitgedächtnis transferiert, wo sie mit bestehendem Wissen abgeglichen und eingeordnet werden (Speicherung). Dieser Schritt ist auch schon notwendig, um sich im Verlauf eines Filmes an den Beginn der Handlung und die Protagonist*innen zu erinnern. Beim Abruf nämlich werden fortlaufend Informationen aus dem Langzeitgedächtnis reaktiviert, um die aktuell zu enkodierende Sequenz zu verstehen. Der Abruf von Informationen spielt auch in der postkommunikativen Phase, also der Phase nach der Mediennutzung, eine Rolle für die Medienwirkung (s.u.). Die drei Teilprozesse der Informationsverarbeitung laufen also simultan ab und greifen ineinander. Ob die kognitiven Ressourcen dabei ausreichen oder nur mit Abstrichen auf die Prozesse verteilt werden können, hängt von der inhaltlichen Komplexität und Gestaltung des Medieninhaltes und damit vom Cognitive Load ab. Die Aufteilung (Allokation) der Ressourcen erfolgt dabei nach willentlichen und automatischen Prozessen. Bei der willentlichen Investition von kognitiven Ressourcen richten sich die Nutzer*innen nach ihren Zielen, Vorlieben und Vorerfahrungen. Bei der automatischen Zuweisung von kognitiven Ressourcen spielen die Eigenschaften des Medienstimulus eine Rolle. Intensive oder sich wandelnde Stimuli können eine Orientierungsreaktion hervorrufen und so die Wahrscheinlichkeit ihrer Verarbeitung erhöhen. Ebenso haben Emotionen einen Einfluss, denn eine erhöhte emotionale Erregung beim Medienkonsum führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit der Enkodierung. Dies verhält sich für verschiedene emotionale Valenzen, d.h. positive und negative Emotionen, unterschiedlich. Positive emotionale Stimuli wirken bei niedrigeren Erregungslevels stärker, während negative emotionale Stimuli bei mittleren und hohen Erregungslevels stärkere Auswirkungen auf die Informationsverarbeitung haben.

Bei kognitiver Überlastung (Cognitive Overload) kommt es zu einer unzureichenden Verarbeitung des Medieninhaltes. Eine Überlastung kann durch komplexe Inhalte, eine fordernde (multi-)mediale Gestaltung und auch Media Multitasking (Nutzung mehrerer Medien (teilweise) parallel, bspw. Messaging beim Fernsehen (Second-screening)) entstehen. Gerade in digitalen Medienumgebungen werden synchron viele verschiedene Inhalte präsentiert (z.B. Werbebanner und automatisch abspielende Videos in Nachrichtenartikeln), denen Nutzer*innen nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenken können oder auch möchten (Wulf et al. 2023). Wenn Personen sehr stark fokussiert auf einen Medieninhalt und ihre kognitiven Ressourcen voll ausgeschöpft sind, dann nehmen sie selbst sehr zentral platzierte Werbebanner nicht mehr wahr (vgl. Wulf et al. 2023).

Nicht nur die Allokation von kognitiven Ressourcen, sondern auch die Verarbeitung selbst kann automatisch oder willentlich stattfinden (vgl. Wulf et al. 2023). Eine automatische Verarbeitung findet immer statt, während die kontrollierte Verarbeitung von Motivation, Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Involviertheit abhängig ist. Eine Theorie, die ein solches Zwei-Prozess-Modell der Informationsverarbeitung abbildet, ist das Elaboration Likelihood Model (s.u.).

Eine besondere Rolle bei der Informationsverarbeitung während der Medienrezeption spielen Aufmerksamkeitsprozesse, nämlich bei der Wahrnehmung der Informationen selbst, der Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis, der Reaktionsselektion und der Reaktionsausführung (vgl. Wulf et al. 2023). Die Aufmerksamkeit hat zwei zentrale Funktionen: die Auswahl relevanter Informationen aus einer Fülle an Reizen und den Abgleich der neu hinzukommenden Informationen mit bestehendem Wissen, wodurch Bedeutung generiert wird (vgl. Wulf et al. 2023). Die Aufmerksamkeit kann dabei von einem Stimulus erregt oder willentlich auf etwas gelenkt werden.

Konzentrieren Sie sich bei der Mediennutzung auf ein Medium (bspw. einen Film) oder greifen Sie regelmäßig zu einer weiteren Beschäftigung (bspw. Second-screening, die Nutzung eines analogen Mediums oder auch eine Beschäftigung wie Sport oder Haushaltstätigkeiten)? Wie verändert sich dabei Ihre Aufmerksamkeit in Bezug auf die medialen Inhalte?

2. Emotionen und affektive Dispositionen

Zum emotionalen Erleben während der Medienrezeption gehören bspw. Angst und Furcht, z.B. bei Horrorfilmen, empathische Gefühle bezogen auf die Protagonist*innen oder Spannung, z.B. während eines Thrillers. So wie auch die kognitive Informationsverarbeitung von Emotionen, die während der Rezeption auftreten, beeinflusst wird, wird das emotionale Erleben beim Medienkonsum vornehmlich durch kognitive Ansätze erklärt. Das emotionale Erleben der Nutzer*innen ist von kognitiven Zuschreibungen abhängig (Appraisal-Theorie). Die Umwelt bzw. die Medieninhalte werden fortlaufend interpretiert und nach ihrer Valenz (positiv vs. negativ), ihrer Kontrollierbarkeit oder ihrer Kompatibilität mit sozialen und persönlichen Normen und Standards (z.B. Fairness) sowie den eigenen Zielen und Bedürfnissen bewertet. Diese Bewertungen lösen eine emotionale Reaktion hervor, die sich durch ihre Intensität, Verhaltenstendenzen (z.B. Flucht vs. Annäherung), physiologischen Reaktionen (z.B. Aktivierung des autonomen Nervensystems) und offenes Verhalten (z.B. Veränderung des Gesichtsausdrucks) auszeichnet. Andere kognitive Theorien der Emotionen gehen demgegenüber von genau dem gegenteiligen Ablauf aus. Auf die zuerst auftretenden emotionalen Reaktionen folgt eine kognitive Bewertung.

Eine besondere Form der emotionalen Reaktion auf Medieninhalte ist das empathische Mitfühlen mit den Medienfiguren. Eine Grundvoraussetzung für diese Auseinandersetzung mit den dargestellten Charakteren ist die Fähigkeit zur Empathie, d.h. die Fähigkeit, sich in jemand anderen auf Basis der Gesichtsausdrücke, Körpersprache oder Handlungen hineinzuversetzen. Die emotionalen Verbindungen zu den Charakteren können sowohl positiv als auch negativ sein, da die Nutzer*innen affektive Dispositionen auf Grundlage moralischer Urteile entwickeln (Affective Disposition Theory). Diese moralischen Urteile werden bei Wendungen im Narrativ immer wieder neu vorgenommen, und so können sich positive und negative emotionale Dispositionen im Laufe der Rezeption verändern. Für Charaktere, die die Nutzer*innen als moralisch einwandfrei einschätzen, wird auf einen positiven Ausgang hingefiebert. Für Charaktere, die als moralisch verwerflich beurteilt werden, wird auf eine gerechte Vergeltung gehofft. Die emotionalen Dispositionen sorgen so auch für das Entstehen von Spannungserleben, solange Ungewissheit besteht, ob die Wünsche und Erwartungen für den Handlungsverlauf eintreten werden.

3. Unterhaltungserleben

Das Unterhaltungserleben stellt einen allgemeinen positiven emotionalen Zustand dar, der in zwei Formen unterteilt werden kann: das hedonistisch positive Unterhaltungserleben mit positivem Affekt und Vergnügen (Enjoyment) und eine komplexere Wertschätzung für Medieninhalte (Appreciation). Unterhaltung ist dabei individuell und lässt sich auch auf Medieninhalte und Formate beziehen, die nicht im klassischen Wortsinn auf Unterhaltung ausgelegt sind (vgl. Wulf et al. 2023). Das Unterhaltungspotenzial ist auch unabhängig von der Art des Mediums (Film, Serie, Videospiel, Text etc.), in dem Sinne, dass alle diese Medien Unterhaltungserleben hervorrufen können. Weitere Definitionen von Unterhaltung können auch die hier aufgeführten kognitiven und emotionalen Reaktionen (s.o.) und Gefühle, Teil des medialen Geschehens zu sein (s.u.), umfassen (vgl. Wulf et al. 2023).

Haben Sie manchmal das Gefühl, in die mediale Geschichte einzutauchen? Also haben Sie manchmal das Gefühl, hautnah dabei zu sein? Oder fühlen Sie mit den Protagonist*innen mit?

4. Gefühl, Teil des medialen Geschehens zu sein

Das Konzept der Transportation beschreibt die Erfahrung, kognitiv, affektiv und bildlich in eine Geschichte gezogen zu werden (vgl. Wulf et al. 2023). Eine wichtige Rolle für die Transportation spielen die (fiktiven) medialen Figuren. Nutzer*innen können mit ihnen in parasoziale, d.h. einseitige Interaktion treten. Dies führt zu einem höheren Spaß und Genuss beim Medienkonsum sowie bei wiederholter Nutzung auch zu einer parasozialen Beziehung mit einem Charakter. Das Ende dieser Beziehung (bspw. durch das Absetzen der Serie) kann Trennungsstress hervorrufen (vgl. Wulf et al. 2023). In den sozialen Medien weicht die Einseitigkeit der parasozialen Beziehung zwar teilweise auf, indem Influencer*innen bspw. auf Kommentare ihrer Follower*innen reagieren. Die Beziehungen werden aber weiterhin als parasozial bezeichnet (vgl. Wulf et al. 2023). Außerdem können sich Mediennutzer*innen auch mit Mediencharakteren identifizieren, sich also in die Perspektive des Charakters versetzen (vgl. Wulf et al. 2023). Diese Identifikation hängt vom Geschlecht des Mediencharakters und seinen als positiv bewerteten Eigenschaften ab (vgl. Wulf et al. 2023). Neben der Transportation gibt es eine Reihe weiterer theoretischer Konstrukte, die das Gefühl, Teil des medialen Geschehens zu sein, beschreiben können. Dazu gehören bspw. die Involviertheit, das Präsenzerleben und das Flow-Erleben.

Im unten dargestellten Elaboration-Likelihood-Modell stellt die Involviertheit eine wichtige Voraussetzung für die Art der Einstellungsbildung dar, denn je nach persönlicher Relevanz des Inhalts einer Medienbotschaft wird der Inhalt oberflächlich oder tief verarbeitet (s. u.). Bei der Medienrezeption wird die Involviertheit als Stärke der Verbindung sowie als Intensität der kognitiven und emotionalen Interaktion zwischen Nutzer*innen und Medieninhalt verstanden. Eine hohe Involviertheit bedeutet sowohl bei der Rezeption als auch bei der Einstellungsbildung, dass die Aufmerksamkeit auf die Medienbotschaft fokussiert ist. Die Folge ist eine vertiefte Informationsverarbeitung.

Das Präsenzerleben ist im Gegensatz zur Involviertheit ein spezifischeres Gefühl, Teil der medial vermittelten Welt zu sein. Dieses kann so intensiv sein, dass die Nutzer*innen sich nicht mehr bewusst sind, dass die mediale Situation nicht real ist (Illusion of Nonmediation). Das Forschungsinteresse am Präsenzerleben entstand zu Beginn v.a. aus Interesse an Technologie wie VR (Virtual Reality). Aber auch ein Buch, das weder eine besondere Lebendigkeit (Vividness) noch Interaktivität (Interactivity) aufweist, kann ein starkes Präsenzerleben auslösen. Für das Präsenzerleben sind v.a. die Konstruktion eines mentalen Modells des Medieninhaltes sowie die Motive und Eigenschaften der Nutzer*innen ausschlaggebend. Kognitive und emotionale Involviertheit trägt bspw. zum Präsenzerleben bei, indem es durch die vertiefte Verarbeitung ein mentales Modell begünstigt. Zudem unterscheiden sich Personen in ihrer Trait Absorption, also ihrer allgemeinen Neigung, sich intensiv auf mediale Situationen einzulassen. Bei Personen mit geringer Trait Absorption kann eine hohe Involviertheit einen starken Einfluss auf das Präsenzerleben nehmen. Bei Personen mit bereits hoher Trait Absorption hat die Involviertheit keinen so großen zusätzlichen Einfluss.

Das Flow-Erleben beschreibt das Eintauchen in Medieninhalte noch einmal anders. Es definiert sich v.a. durch eine so starke Fokussierung auf die Handlung, dass das Bewusstsein vollständig mit der Tätigkeit verschmilzt und das Zeitempfinden verloren geht. Die Handlung wird um ihrer selbst Willen ausgeführt (autotelisch) und verfolgt kein weiteres instrumentelles Ziel. Flow kann nur dann auftreten, wenn die Nutzer*innen in ihrer Kompetenz optimal gefordert sind (s.o. Selbstbestimmungstheorie der Motivation).

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie sich durch Medienkonsum eine Auszeit aus Ihrem Alltag nehmen können?

5. Eskapismus

Menschen nutzen Medien, um vor den Belastungen und Anforderungen der realen Welt zu flüchten. In modernen Gesellschaften entstehen durch die alltägliche Ausübung von Rollen zahlreiche Spannungen. Um diese abzubauen, greifen Personen vermehrt zu Medieninhalten, die als »eskapistisch« beschrieben werden. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie Emotionen hervorrufen, von den Normen und Regeln der Realität ablenken, Vergnügen bieten und Sehnsüchte stellvertretend erfüllen. Durch den Konsum solcher Inhalte können Personen vorübergehend ihre »wirklichen« (Real Life) Probleme vergessen und in eine alternative Realität eintauchen. Im Vergleich zu anderen Formen des Eskapismus, bspw. dem Konsum von Alkohol, haben Medieninhalte den Vorteil, dass sie den Nutzer*innen nicht durch eine narkotisierende Wirkung die Rückkehr zur Realität erschweren. Spaß am Konsum von Medieninhalten, um vorübergehend Alltagsprobleme zu vergessen, wird daher nicht zwangsläufig als problematisches Mediennutzungsverhalten angesehen. Eskapismus kann als ein natürlicher Rückzug vor den Herausforderungen des Lebens betrachtet werden, solange er in einem angemessenen Rahmen bleibt und nicht die Fähigkeit beeinträchtigt, die Realität zu bewältigen (vgl. Batinic 2008; siehe Einheit Medien.Identität; Herausforderungen).

Während der Nutzung werden die begrenzten mentalen Ressourcen der*des Nutzer*in beansprucht und es kommt zu einer selektiven kognitiven Verarbeitung und affektivem Erleben.

4.5 Was tut der*die Nutzer*in nach der Mediennutzung?

Die Medienwirkungsforschung hatte lange einen engen und negativen Blick auf die Wirkung von Medienbotschaften, z.B. im Rahmen von Persuasionsforschung, d.h. Forschung zur Beeinflussung von Einstellungen (vgl. Wulf et al. 2023; s.u.). Der aktuelle Blick ist komplexer und umfasst alle ganz oder teilweise kausal dem Medienkonsum zuzuschreibenden direkten und indirekten Veränderungen und Stabilisierungen. Diese Veränderungen oder Stabilisierungen können einzelne Individuen oder Gruppen bzw. die gesamte Gesellschaft betreffen und kurz- oder langfristig sein (vgl. Wulf et al. 2023).

Dadurch, dass Medienkonsum bestimmte Faktoren, wie bspw. die Meinung einer Person, nicht nur verändern, sondern auch stabilisieren kann (siehe Einheit Medien.Identität, Reinforcing Spirals), lassen sich Medienwirkungen sehr schwierig empirisch erfassen (vgl. Wulf et al. 2023).

Eine wichtige Frage für die Medienpsychologie ist dabei, wie sich der Medienkonsum auf die darauffolgenden Eindrücke und Urteile auswirkt. Durch Priming werden während des Medienkonsums im Gedächtnis gespeicherte Inhalte aktiviert und sind dadurch kurz- oder längerfristig für die Interpretation der nachfolgenden Informationen verfügbar (vgl. Trepte et al. 2021). Die während des Medienkonsums wahrgenommenen Stimuli sind dabei der Prime und die nachfolgenden Informationen das Target, für das die aktivierten Gedächtnisinhalte eine erhöhte vorübergehende (Temporary Accessibility) oder dauerhafte Zugänglichkeit (Chronic Accessibility) haben. Normalerweise hat einmaliges Priming nur eine vorübergehende Wirkung von 15 bis 20 Minuten. Mehrmaliges Priming mit demselben oder ähnlichen Stimuli kann zu dauerhaften Priming-Effekten führen, indem aufeinanderfolgende kurzzeitige Primings kumulieren (vgl. Trepte et al. 2021). Dadurch können Stereotype verstärkt und bestimmte Bilder (politischer) Akteur*innen transportiert werden (vgl. Trepte et al. 2021).

Abb. 4.2: Viele aufeinanderfolgende Primings führen zu dauerhaften Eindrücken

Während der Wahlkampagnen zur Bundestagswahl 2021 wurden wiederholt unwahre negative Informationen über Annalena Baerbock von den Grünen in Umlauf gebracht und mit angeblichen Belegen untermauert: »Mal wird ihr eine Vergangenheit als Nacktmodell angehängt, dann soll sie Parteifreunde ohne Maske umarmt haben, ihr Uni-Abschluss wird angezweifelt. Baerbock will angeblich Haustiere verbieten, um CO2 einzusparen, und die Witwenrente abschaffen, um das Geld für die Integration von Flüchtlingen auszugeben.« (Bubrowski/Budras 2021) Dies kann dauerhaft zu einer Übertragung des Eindrucks einer unehrlichen Person mit zweifelhaften politischen Zielen auf zukünftige Auseinandersetzungen mit Frau Baerbock zunächst als Kanzlerkandidatin und nach der Wahl als Außenministerin zur Folge gehabt haben. Gleichzeitig bedient es das Stereotyp, dass Frauen für Führungspositionen nicht geeignet sind.

Studien deuten darauf hin, dass eine klischeehafte Medienberichterstattung dazu führen kann, dass Menschen eine verzerrte Meinung über Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen entwickeln. Ein Beispiel stammt aus einem Experiment von Arendt (2015). In diesem Versuch wurden die Teilnehmenden der Experimentalgruppe mit Zeitungsartikeln konfrontiert, in denen Straftaten behandelt wurden. Dabei wurden die Täter*innen explizit als Personen mit ausländischem Hintergrund identifiziert. Im Gegensatz dazu las die Kontrollgruppe dieselben Artikel, allerdings ohne jegliche Erwähnung der Nationalität der Täter*innen. Nach Abschluss des Experiments zeigte die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikante Tendenz, den Anteil von Ausländer*innen an der Gesamtzahl der Straftaten überzubewerten. Dies zeigt, dass die Berichterstattung offensichtlich das negative Stereotyp des »kriminellen Ausländers« aktiviert und dadurch ihre nachfolgende Wahrnehmung der Realität beeinflusst hat (vgl. Eckert et al. 2021; Schattauer 2023).

Es können nicht nur wie beim Priming bereits vorhandene Gedächtnisinhalte aktiviert werden, sondern auch neue Gedächtnisstrukturen durch Medieninhalte entstehen (vgl. Trepte et al. 2021). Die sozial-kognitive Theorie der Massenkommunikation besagt, dass die Akteur*innen in den Medien die Gedanken und das Verhalten der Rezipient*innen beeinflussen, indem sie als Vorbilder und Modelle für soziales Lernen dienen (siehe Einheit Medien.Identität). Dabei bauen die Rezipient*innen neues Wissen auf und eignen sich neue Verhaltensweisen an (vgl. Trepte et al. 2021). Beispiele sind schlanke und sportliche Körperbilder und Essverhalten sowie Einstellungen zu unverbindlichem Sex.

In den sozialen Medien verbreiten nicht nur Prominente, sondern auch nicht prominente Nutzer*innen Inhalte zu Fitness, Schönheit und Ernährung (siehe Einheit Medien.Identität). Ihre Beiträge, die schlanke Körperbilder, viel Sport und kalorienarme Ernährung darstellen, werden geliket. Dieses positive Feedback führt dazu, dass weitere ähnliche Inhalte gepostet werden und der Eindruck entsteht, ein schlanker Körper und eine ausgesprochen figurbewusste Lebensführung seien Standard. Dies führt dazu, dass die Art der Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken imitiert wird, das Verhalten und die Einstellungen aber auch im Real Life an Bedeutung gewinnen.

Serien wie »Two and a Half Men« oder Zeitschriften wie GQ transportieren ein positives Bild von unverbindlichem Sex für männliche Personen. Es werden positive Effekte wie ein Reputationsgewinn für die männlichen Protagonisten dargestellt, während die weiblichen Charaktere eher einen Reputations- und Kontrollverlust erleiden. Das gleiche Verhalten wird für männliche Personen als moralisch unbedenklich, für weibliche Personen aber als sozial unangemessen dargestellt. Unterschiedliche Einstellungen zu unverbindlichem Sex zeigten sich bei männlichen im Vergleich zu weiblichen Studienteilnehmenden in Zusammenhang mit dem Konsum entsprechender Medieninhalte.

Überlegen Sie, welche Auswirkungen es hat, wenn Fernsehserien, auch Animationsserien für Kinder, diversere Casts enthalten und ein modernes Geschlechterverständnis in ihren Plots umsetzen (vgl. Thiele 2021

Das Model of Intuitive Morality and Exemplars (MIME) postuliert, dass moralische Dispositionen (s.o.) nicht nur die Bewertung von Charakteren in den Medien beeinflussen, sondern dass das moralische oder unmoralische Verhalten dieser Charaktere langfristig auch die kognitive Verfügbarkeit moralischer Standards beim Publikum beeinflusst. Das moralische oder unmoralische Verhalten, das Nutzer*innen bei Medienfiguren beobachten, hat somit nicht nur Auswirkungen auf die unmittelbare Interpretation der Figur und der dargestellten Handlung. Tatsächlich kann eine wiederholte Konfrontation mit Medienfiguren, die bestimmte moralische Standards einhalten oder verletzen, auch die eigene moralische Wahrnehmung der realen Umwelt verändern (vgl. Trepte et al. 2021).

Die Medienwirkung lässt sich empirisch schwer erfassen, weil es zu Veränderungen, aber auch zu Verstärkungen von vorher bestehenden Einstellungen und Erleben kommen kann. Durch Priming und moralische Vorbilder kann es zur Beeinflussung der Einschätzung von medialen und realen Personen(-gruppen) kommen.

- Medienrezeption im engeren Sinne ist die Phase der aktiven Mediennutzung. Medienrezeption im weiteren Sinne umfasst auch die Phasen vor und nach der Mediennutzung.

- In der präkommunikativen Phase wird eine Medienauswahl getroffen, in der kommunikativen Phase das Medium genutzt und in der postkommunikativen Phase verbleiben kurz- und längerfristige Wirkungen nach der Mediennutzung.

- Die Medienauswahl wird durch zahlreiche Bedarfe und Eigenschaften der*des Nutzenden beeinflusst.

- Das Erleben während der Mediennutzung zeichnet sich durch kognitive, affektive und konative Aspekte aus.

- Medien können kurz- und langfristige Wirkungen auf die Meinungsbildung der Nutzer*innen haben.

4.6 Medienrezeption und Partizipation

Ein großer Teil des sozialen Lebens und des gesellschaftlichen Diskurses findet in den digitalen Medien statt. Für eine inklusive Gesellschaft, an der alle Mitglieder gleichwertig teilhaben, ist es wichtig, dass allen die Möglichkeit zur Rezeption gegeben wird. Dies kann zum einen Fragen der Barrierefreiheit (siehe Einheit Medien.Daten), aber auch Fragen der Mediendidaktik (siehe Einheit Medien.Didaktik) betreffen. Um am gesellschaftlichen Diskurs partizipieren zu können, ist im Speziellen eine sorgfältige Informationsverarbeitung notwendig, die eine informierte Einstellungsbildung ermöglicht.

Fallen Ihnen Personen(-gruppen) ein, für die es schwierig sein könnte, an einer informierten Medienrezeption und Einstellungsbildung teilzuhaben? An wen denken Sie? Was steht diesen Personen im Weg?

4.6.1 Informationsverarbeitung und Einstellungsbildung

Das oben bereits bei der kognitiven Informationsverarbeitung erwähnte Elaboration Likelihood Model aus der Persuasionsforschung kann genutzt werden, um zu erklären, wie Informationen während der Mediennutzung verarbeitet werden und Einfluss auf die Einstellungsbildung nehmen können (vgl. Vogel et al. 2007). Als ein Zwei-Prozess-Modell (vgl. Wulf et al. 2023) werden zwei Wege der Informationsverarbeitung unterschieden: ein zentraler und ein peripherer (vgl. Vogel et al. 2007). Wenn Individuen hoch motiviert sind, die dargebotenen Informationen zu verarbeiten (hohe Involviertheit), und sie auch die Fähigkeiten und kognitiven Ressourcen dazu besitzen, wählen sie den zentralen Weg der Informationsverarbeitung. In diesem Fall ist die Überzeugungskraft der Argumente entscheidend für eine Änderung der Einstellung. Wenn jedoch Motivation und/oder Fähigkeit fehlen (niedrige Involviertheit), wird der periphere Weg der Informationsverarbeitung eingeschlagen. Hier spielen v.a. periphere Reize wie die Attraktivität des*der Kommunikators*in, Humor oder die Menge der präsentierten Argumente eine Rolle, da sie positive emotionale Reaktionen hervorrufen und zu einer Akzeptanz der Botschaft und somit zu einer Einstellungsänderung führen. Einstellungen, die über den zentralen Weg gebildet werden, sind langfristig stabiler und widerstandsfähiger gegenüber Gegenargumenten im Vergleich zu Einstellungen, die über den peripheren Weg entstanden sind (vgl. Vogel et al. 2007). Einstellungen auf Basis der peripheren Verarbeitung sind relevant für spontane, wenig weitreichende Entscheidungen und Verhaltensweisen, in denen Heuristiken angewendet werden können, um Ressourcen zu sparen. Angemessen ist dies, wenn es bspw. um die werbebedingte Kaufentscheidung für einen Schokoladenriegel geht, da hier keine hohen Folgekosten entstehen, selbst wenn der Riegel sich als Fehlkauf erweist (vgl. Wulf et al. 2023). Wenn es jedoch bspw. um die Einstellungsbildung zu einer Bevölkerungsgruppe geht, ist die Anwendung einer quantifizierenden Heuristik auf Basis eines Einzelfalls (Theorie der Exemplifizierung) hochproblematisch (vgl. Vogel et al. 2007). Wird ein*e Sozialleistungsempfänger*in im Fernsehen bei seinem Leben an einem sonnigen Strand dargestellt, kann das größere Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Einschätzung von Sozialleistungen und die darauf angewiesenen Personen haben als eine Statistik (vgl. Vogel et al. 2007). Dies ist ein Beispiel für den Confirmation Bias, wenn man davon ausgeht, dass bereits vor dem Fernsehbericht Vorurteile über Sozialleistungsempfänger*innen und deren Bedürftigkeit bestanden. An dieser Stelle wäre es indiziert gewesen, sich nicht von der Aufmachung des Beitrags und den Argumenten gegen einen Einzelfall beeindrucken zu lassen (periphere Route), sondern den Inhalt des Berichts kritisch zu hinterfragen (zentrale Route).

4.6.2 Informationskompetenz

Gerade seit der weiten Verbreitung ständig verfügbarer digitaler Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. Leaning 2017) ist es notwendig, sich in der Fülle der Informationen zurechtzufinden. Es bedarf Heuristiken und Gewohnheiten, um die verfügbaren kognitiven Ressourcen gut auszunutzen. Gleichzeitig braucht es aber auch die Fähigkeit, zu erkennen, wann eine tiefe Auseinandersetzung mit Medieninhalten notwendig ist und die periphere Route nicht ausreicht. Sich mit Hilfe von Informationsmedien Inhalte zu erarbeiten, war schon immer eine Kompetenz, die geschult werden musste. In Zeiten digitaler Medien erscheint sie noch einmal neu herausfordernd zu sein, da Informationen nicht nur von offizieller Stelle (Nachrichtensprecher*in, Journalist*in, Autor*in), sondern auch in vielen weiteren Arenen der wissenschaftlichen und politischen Kommunikation verbreitet werden. Damit nehmen offiziellere Stellen keine Gatekeeping

Was stellen Sie sich unter einem*einer Gatekeeper*in (Torwächter*in) und seine*ihre Aufgaben vor?

Gatekeeping

Gatekeeping bezeichnet den Prozess der Kontrolle und Auswahl von Informationen, die den Zugang zu einem bestimmten Medium oder einer Plattform erhalten. In den Medien bestimmen Gatekeeper*innen wie Redakteur*innen, Moderator*innen oder Administrator*innen, welche Nachrichten veröffentlicht oder welche Inhalte auf Plattformen zugelassen werden. Dies kann durch Auswahl, Bearbeitung oder Filterung von Inhalten erfolgen. Gatekeeping beeinflusst die Vielfalt der verfügbaren Informationen und die Wahrnehmung von Themen und Personen in der Öffentlichkeit (Engelmann 2016; Neuberger 2022). Der Begriff des ›Gatekeepers‹ wurde erstmals von White (1950) auf journalistische Arbeit bezogen verwendet. Er untersuchte, wie ein Zeitungsredakteur ankommende Agenturmeldungen auswählte und bearbeitete, bevor er sie in die örtliche Tageszeitung aufnahm (vgl. Engelmann 2016). Damit wird klar, dass Gatekeeping zum einen eine unkontrollierte Verbreitung von (Falsch-)Informationen über Massenmedien verhindern, gleichzeitig aber auch die Berichterstattung verzerren kann. Im Folgenden werden daher die positiven und negativen Aspekte des Gatekeepings näher beleuchtet.

Mögliche positive Wirkungen von Gatekeeping:

- Qualitätssicherung: Gatekeeping kann dazu beitragen, die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen zu gewährleisten, indem es ungenaue oder irreführende Inhalte herausfiltert.

- Schutz vor schädlichen Inhalten: Gatekeeping ermöglicht es, schädliche oder unangemessene Inhalte zu blockieren oder zu entfernen, um die Benutzer*innen zu schützen.

- Förderung von Vielfalt und Qualität: Durch die gezielte Auswahl und Kuratierung von Inhalten können Gatekeeper*innen zur Förderung von Vielfalt und Qualität in den Medien beitragen.

- Kontrolle über narrative Rahmen: Gatekeeping ermöglicht es, narrative Rahmen zu steuern und die Diskussion über bestimmte Themen zu lenken.

Mögliche negative Wirkungen von Gatekeeping:

- Einschränkung der Meinungsvielfalt: Gatekeeping kann dazu führen, dass nur bestimmte Ansichten und Informationen zugelassen werden, während andere unterdrückt werden, was die Meinungsvielfalt einschränkt.

- Bias und Manipulation: Gatekeeper*innen können ihre eigenen Vorurteile und Interessen in den Auswahlprozess einfließen lassen, was zu einer verzerrten Darstellung von Informationen und Manipulation der öffentlichen Meinung führen kann.

- Mangelnde Transparenz: Die Kriterien und Prozesse, nach denen Gatekeeping erfolgt, sind oft nicht transparent, was zu Misstrauen und Kritik seitens der Öffentlichkeit führen kann.

- Unterdrückung marginalisierter Stimmen: Gatekeeping kann dazu führen, dass die Perspektiven und Anliegen marginalisierter oder weniger einflussreicher Gruppen nicht berücksichtigt oder ignoriert werden.

- Verzögerte Informationsweitergabe: Der Prozess des Gatekeepings kann die Verbreitung wichtiger Informationen verlangsamen, insbesondere in Krisensituationen, in denen schnelle Informationsweitergabe entscheidend ist.

Mögliche negative Auswirkungen fehlenden Gatekeepings in den sozialen Medien (siehe Einheiten Medien.Identität und Medien.Daten):

- Verbreitung von Fehlinformationen: Ohne Gatekeeping können sich falsche oder irreführende Informationen leicht verbreiten, was die öffentliche Meinung und das Vertrauen in die Medien beeinträchtigen kann.

- Risiko von Hassrede und Missbrauch: Fehlendes Gatekeeping kann dazu führen, dass soziale Medienplattformen zum Schauplatz von Hassrede, Cybermobbing und anderen Formen von Missbrauch werden.

- Filterblasen und Echokammern: Durch fehlendes Gatekeeping sind die Mechanismen, die normalerweise die Vielfalt und Ausgewogenheit von Informationen sicherstellen, stark reduziert. Dadurch können Nutzer*innen in Filterblasen und Echokammern geraten, in denen sie nur mit Informationen konfrontiert werden, die ihre bestehenden Ansichten bestätigen, was die Polarisierung verstärken kann.

- Mangelnde Transparenz und Rechenschaftspflicht: Ohne Gatekeeping fehlt oft die Transparenz darüber, wie Inhalte ausgewählt oder moderiert (s.u.) werden, was Bedenken hinsichtlich der Rechenschaftspflicht und der Manipulation von Informationen aufwirft.

In den sozialen Medien ersetzen verschiedene Mechanismen das traditionelle Gatekeeping, um den Informationsfluss und die Inhaltsauswahl zu steuern. Zu diesen Mechanismen gehören:

- Algorithmen: Plattformen wie Facebook, X und YouTube verwenden komplexe Algorithmen, um zu entscheiden, welche Inhalte den Nutzer*innen angezeigt werden. Diese Algorithmen basieren auf verschiedenen Faktoren wie Benutzerverhalten, Interaktionen, Vorlieben und Trends. Ziel ist es, relevante und interessante Inhalte bereitzustellen, die die Nutzerbindung erhöhen.

- Nutzergenerierte Inhalte und Empfehlungen: In sozialen Medien spielt die Gemeinschaft der User*innen eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von Inhalten. Inhalte werden durch Likes, Shares, Kommentare und Empfehlungen hervorgehoben. Beliebte und häufig geteilte Inhalte erreichen eine größere Sichtbarkeit.

- Moderation durch die Community: Einige Plattformen setzen auf Community-Moderation, bei der Nutzer*innen Inhalte melden, bewerten oder direkt moderieren können. Beispiele hierfür sind Reddit und Wikipedia, wo Nutzer*innen aktiv an der Pflege und Kontrolle der Inhalte beteiligt sind.

- Plattformrichtlinien und automatisierte Moderation: Soziale Medien haben Richtlinien und Nutzungsbedingungen, die festlegen, welche Inhalte erlaubt sind. Automatisierte Systeme und KI-gestützte Tools durchsuchen Inhalte nach Verstößen gegen diese Richtlinien wie Hassrede, Gewalt oder Fehlinformationen und entfernen sie gegebenenfalls.

- Influencer*innen und Meinungsmacher*innen: Influencer*innen, Prominente und andere Meinungsmacher*innen haben großen Einfluss darauf, welche Inhalte und Trends in den sozialen Medien populär werden. Ihre Vorlieben und Empfehlungen können die Sichtbarkeit und Verbreitung von Inhalten stark beeinflussen.

- Werbe- und Promotionsstrategien: Unternehmen und Organisationen nutzen bezahlte Werbung und Promotionsstrategien, um ihre Inhalte gezielt zu verbreiten. Durch bezahlte Kampagnen können Inhalte einer größeren Zielgruppe präsentiert werden.

Wünschen Sie sich zurück in die Zeit der klassischen Massenmedien (lineares Fernsehen, Radio, Printmedien) oder genießen Sie das »Internet- und Social-Media-Zeitalter«?

Aufgrund des fehlenden Gatekeepings gehört zur Informationskompetenz daher nicht nur der Umgang mit digitalen Medien sowie die Einschätzung der Quellen der Informationen. Sicher waren auch vor dem Zeitalter des Internets manche journalistischen Recherchen seriöser als andere oder mediale Darstellungen durch kommerzielle oder politische Interessen gefärbt. Durch die sozialen Medien verbreiten sich aber Informationen auch ohne klare Urheberschaft oft rasend schnell und werden in die Meinungsbildung und den Wissensaufbau aufgenommen. Die Informationskompetenz umfasst daher auch eine digitale Medienkompetenz, die die Wege von der Wissenschaft in die Öffentlichkeit miteinbezieht (vgl. Höttecke/Allchin 2020; Billion-Kramer 2021).

Fake News

- Über die Phänomene selbst Bescheid wissen: In welchem Kontext entstehen Fake News und Verschwörungstheorien? Wie funktionieren sie? Was wird mit ihnen bezweckt?

- Im Umgang mit einzelnen Beiträgen zunächst deren Herkunft reflektieren: Wer sind die Autor*innen? Sind sie einem politischen, journalistischen, wissenschaftlichen oder unternehmerischen Kontext zuzuordnen? Was war die mutmaßliche Motivation der Autor*innen, diesen Beitrag zu veröffentlichen? In welchem Publikationsorgan wurde der Beitrag veröffentlicht? Was ist über dieses Publikationsorgan bekannt? Wem gehört es und wie ist es finanziert?

- An die Inhalte von Beiträgen eine Checkliste anlegen: Welche Fakten werden präsentiert, welche Behauptungen aufgestellt? Werden diese belegt und wenn ja, wie? Werden Studien oder Quellen genannt? Ist die Darstellung ausgewogen, kommen mehrere Sichtweisen zu Wort? Welche Sprache wird verwendet? Ist sie sachlich oder emotional? Wird ein bestimmtes Narrativ bemüht? Werden sprachliche Ausdrücke benutzt, die eine Interpretation vorwegnehmen? Werden Bilder gezeigt? Woher stammen sie? Sind sie echt, kann die Möglichkeit der Manipulation ausgeschlossen werden? Welche (emotionale) Wirkung erzeugen sie? Mit welcher Motivation wurden möglicherweise gerade diese Bilder ausgewählt und sollen sie eine bestimmte Deutung nahelegen?

- Technische Verfahren, mit denen digitale Inhalte erstellt werden können (KI-Tools, siehe Einheit Medien.Daten), kennen.

- Im persönlichen Gespräch mit einem Gegenüber, das Verschwörungstheorien oder Fake News zu verbreiten scheint: Da der Glaube an das Gesagte oft so stark ist, dass er kaum erschüttert werden kann, ist es ratsam, die Diskussion auf einer rationalen Ebene zu führen und genau die Fragen zu stellen, die unter 3. skizziert wurden: Was sind die Beweise für die dargelegte Meinung? Woher stammen sie? Mit welchen Gegenbeweisen werden die etablierten Erklärungen abgewiesen?

Für Internetrecherchen existieren zahlreiche Leitfäden, wie man zu einem seriösen Rechercheergebnis kommt. Zusammenfassend sind folgende Punkte wichtig:

- Verwenden eines Browsers und einer Suchmaschine statt sozialer Netzwerke oder Videoplattformen: Die JIM-Studie (MPFS 2023) zeigt, dass Jugendliche ihre Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen neben Suchmaschinen auch aus sozialen Netzwerken (v.a. Instagram) und Videoplattformen (v.a. YouTube) beziehen und von ihnen nicht aktiv gesucht werden (Mitrov et al. 2024; siehe News finds me-perception, bspw. Strauß et al. 2021).

- Die richtige Suchmaschine verwenden: indexbasierte Suchmaschinen, Metasuchmaschinen, katalogbasierte Suchmaschinen, Suchmaschinen von Bibliotheken.

- Bei KI-Tools bedenken, dass sie Fehler machen können, ggf. keine Quellen ausgeben und keine ethisch-moralischen Aspekte bei der Beantwortung der gestellten Frage einbeziehen.

- Geeignete Suchbegriffe/Prompts verwenden.

- Informationsqualität der Treffer/Suchergebnisse prüfen.

- Rechercheergebnisse dokumentieren und Quellenangaben machen.

Für die Medienrezeption ist natürlich insbesondere die Einschätzung der Informationsqualität der Treffer/Suchergebnisse von Bedeutung. Qualitätsmerkmale seriöser Internetquellen sind:

- »Fehlerfreiheit: Die Texte sind frei von Rechtschreibfehlern, sinnvoll strukturiert und ansprechend geschrieben.

- Aktualität: Die Informationen sind aktuell bzw. die Website wird regelmäßig aktualisiert. Die Webseite bezieht sich nicht auf veraltete oder widerlegte Sekundärquellen.

- Objektivität: Die Inhalte werden sachlich und neutral präsentiert. Wenn nötig, beleuchtet der Text unterschiedliche Perspektiven. Es ist erkennbar, wenn der Text sich nur an eine bestimmte Zielgruppe richtet oder subjektive Sichtweisen in den Text einfließen.

- Wissenschaftlichkeit: Eine seriöse Quelle zu einem wissenschaftlichen Thema verfügt über detaillierte Informationen (ggf. aus verschiedenen Perspektiven) und behandelt ein bestimmtes Thema nicht nur kurz oder oberflächlich.

- Webauftritt: Die Website verfügt über Impressum und Datenschutzerklärung mit allen nötigen Informationen. Es ist ersichtlich, wer die Seite betreibt bzw. wer der Domain-Inhaber*innen ist. Kontaktmöglichkeiten sind verfügbar.

- Autor: Der Text verrät den Namen des Autors. Die Qualifikationen oder Fachkenntnisse des Autors spiegeln sich im Inhalt wider oder basieren sichtbar auf anderen Fachtexten/Interviews mit Expert*innen.

- Referenzen: Andere Internetseiten, die inhaltlich verknüpft sind oder Fachinformationen zu einem bestimmten Thema sammeln, verlinken auf die Seite.

- Nachprüfbarkeit: Wichtige Informationen werden auf glaubwürdige Quellen gestützt (etablierte Nachrichtenseiten oder Fachzeitschriften). Vertritt die Website selbst die Expertenposition, sollten Informationen dennoch sachlich, transparent und nachprüfbar sein. Zitate werden gekennzeichnet und Quellen für Zahlen und Daten genannt.« (Studienkreis o.J.)

- Die Informationsverarbeitung bei der Einstellungsbildung kann auf zentraler und peripherer Route erfolgen.

- Auf Grund der fehlenden Gatekeeping-Funktion in den Medien ist es notwendig, die Seriosität und Glaubwürdigkeit einer Quelle einzuschätzen.

- Es gibt viele Kriterien, wie man gezielt nach glaubwürdigen Informationen im Internet sucht.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

Gatekeeping

Faktor, der Einfluss auf Entscheidungen nimmt und beispielsweise darüber entscheidet, ob ein Artikel veröffentlicht wird oder nicht

×4.7 Fazit

Diese Einheit hat einen Überblick darüber gegeben, wie und warum Medien konsumiert werden und warum Informationskompetenz gepaart mit digitaler Kompetenz von besonderer Wichtigkeit ist. Die Medienrezeption besteht aus drei Phasen: die Selektionsphase (Auswahl eines Mediums/Medieninhalts), die eigentliche Rezeption im engeren Sinne (Nutzung) und die Wirkungen (Effekte, die nach der Nutzung bleiben). Der*die Rezipierende wird als aktiv handelnde Person verstanden, die sich zu ihrem Medienkonsum, den Gründen für die Auswahl und den Wirkungen rational äußern kann. Die Informationsgesellschaft, die Allgegenwärtigkeit von digitalen Medien und die fehlende Gatekeeping-Funktion von Expert*innen machen eine besonders tiefgehende Informationsverarbeitung und fundierte Einstellungsbildung notwendig. Leitfäden können helfen, die eigene Internetrecherche zielführend zu gestalten und seriöse Quellen für die Recherche-Fragestellung zu finden.

4.8 Verwendete Quellen

Amjahid, M. (2022). Hollywood macht Druck aufs deutsche Fernsehen, Spiegel, [online] https://www.spiegel.de/kultur/tv/diversitaet-in-serien-hollywood-macht-druck-aufs-deutsche-fernsehen-a-0b5a15b0-1209-49c3-a600-bafa07c3861c

Arendt, F. (2015). Toward a dose-response account of media priming. Communication Research, 42, 1089–1115. https://doi.org/10.1177%2F0093650213482970

Batinic, B. (2008). Medienwahl. In: Batinic, B./Appel, M. (Hg.), Medienpsychologie. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 107-125.

Billion-Kramer, T. (2021). Nature of Science – Lernen über das Wesen der Naturwissenschaften. Wiesbaden: Springer VS.

Bubrowski, H./Budras, C. (2021). Die Verführung des Wählers, FAZ, [online] https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-desinformation-und-propaganda-die-bundestagswahl-beeinflussen-sollen-17340072.html

Eckert, S. et al. (2021). Polizeimeldungen: Große Unterschiede bei Nationalitäten-Nennung, BR, [online] https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/polizeimeldungen-grosse-unterschiede-bei-nationalitaeten-nennung,SOSxxFa

Engelmann, I. (2016). Gatekeeping. Baden-Baden: Nomos.

Götz-Votteler, K./Hespers, S. (2019). Alternative Wirklichkeiten? Wie Fake News und Verschwörungstheorien funktionieren und warum sie Aktualität haben. Bielefeld: transcript.

Höttecke, D./Allchin, D. (2020). Reconceptualizing Nature of Science Education in the Age of Social Media. In: Science Education 104(4), 641-666.

Leaning, M. (2017). Media and Information Literacy – An Integrated Approach for the 21st Century. Cambridge, Kidlington: Chandos Publishing.

MFPS – Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2023). JIM-Studie 2023 Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Stuttgart. https://mpfs.de/studie/jim-studie-2024/

Mitrov, M./Spiewak, M/Wald, C. (2024). Schminken, tanzen, hassen - Politische Bildung wurde mal durch Sozialkundelehrer und die ARD vermittelt. Und heute: über TikTok und YouTube. Wie das Zufallsprinzip die Erstwähler verändert. In: Die Zeit (27/2024). https://www.zeit.de/2024/27/junge-waehler-politik-bildung-medien-europawahl/komplettansicht

Neuberger, C. (2022). Soziale Medien und Journalismus. In: Schmidt, J.-H./Taddicken, M. (Hg.), Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS, 81-101.

Presserat (2017). Leitsätze zur Richtlinie 12.1 – Berichterstattung über Straftaten: Herkunft von Straftätern. https://www.presserat.de/leitsaetze-zur-richtlinie-12-1.html

Schattauer, G. (2023). Illerkirchberg, Kandel, Freiburg Sexualdelikte, Mord, Raub: Die Wahrheit über kriminelle Zuwanderer, Focus online, [online] https://www.focus.de/panorama/illerkirchberg-kandel-freiburg-alles-einzelfaelle-die-bittere-wahrheit-ueber-kriminelle-fluechtlinge_id_190188361.html

Stark, B./Magin, M./Geiß, S. (2022).Meinungsbildung in und mit sozialen Medien. In: Schmidt, J.-H./Taddicken, M. (Hg.), Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS.

Strauß, N./Huber, B./Gil de Zúñiga, H. (2021). Structural influences on the news finds me perception: Why people believe they don’t have to actively seek news anymore. In: Social Media + Society 7(2).https://doi.org/10.1177/20563051211024966

Studienkreis (o.J.). Internetrecherche: Ein Leitfaden für Schülerinnen und Schüler. https://www.studienkreis.de/infothek/journal/internetrecherche/

Thiele, S. (2021). »Bridgerton«: So fortschrittlich ist der Sex in der beliebten Netflix Serie wirklich, Glamour, [online] https://www.glamour.de/liebe/artikel/bridgerton-sex-netflix-serie

Trepte, S./Reinecke, L./Schäwel, J. (2021). Medienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.

Vogel, I./Suckfüll, M./Gleich, U. (2007). Medienhandeln. In: Six, U./Gleich, U./Gimmler, R. (Hg.), Kommunikationspsychologie – Medienpsychologie. Weinheim, Basel: Beltz.

White, D. M. (1950). The »Gatekeeper«. A Case Study in the Selection of News. In: Journalism Quarterly 27(3), 383-390.

Voit, Nora (2019). Die Jungen von heute, Die Zeit, [online] https://www.zeit.de/kultur/film/2019-04/geschlechterrollen-jungen-pubertaet-maennlichkeit-teenieserien-netflix-sex-education

Wulf, T./Naderer, B./Rieger, D. (2023). Medienpsychologie. Baden-Baden: Nomos.

4.9. Weiterführende Literatur

Hier können Sie mehr zu den im Text genannten Theorien nachlesen.

Affective Disposition Theory

Die Theorie nach Dolf Zillmann (1996) beschreibt, dass Zuschauer*innen eine emotionale Beziehung zu den (Haupt-)Figuren einer Medienhandlung (Zuneigung oder Abneigung) aufbauen und davon ihr Erleben des Medieninhaltes abhängt (affective disposition = emotionale Einstellung).

Zillmann, D. (1996). The psychology of suspense in dramatic exposition. In P. Vorderer, H. J. Wulff & M. Friedrichsen (Hrsg.), Suspense. Conceptualizations, theoretical analyses, and empirical explorations (S. 199–231). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Appraisal-Theorie

Gemäß verschiedener Appraisal-Theorien der Emotionsentstehung ist das emotionale Erleben von kognitiven Zuschreibungen abhängig (appraisal = Einschätzung). Beispiele sind die Theorien von Lazarus (1991) und Scherer (1993).

Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. American Psychologist, 46(8), 819–834.

Scherer, K. R. (1993). Studying the emotion-antecedent appraisal process: An expert system approach. Cognition & Emotion, 7(3–4), 325–355.

Cognitive Load Theory

Belastung der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses durch Lernprozesse (Chandler & Sweller, 1991).

Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive Load Theory and the Format of Instruction. Cognition and Instruction, 8(4), 293–332.

Elaboration Likelihood Model

Mit diesem Modell nach Richard E. Petty und John T. Cacioppo (1986) kann erklärt werden, wie tiefgehend Informationen während der Mediennutzung verarbeitet werden (elaboration likelihood = Verarbeitungswahrscheinlichkeit) und Einfluss auf die Einstellungsbildung nehmen können (vgl. Vogel et al., 2007).

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change.New York: Springer.

Flow-Erleben

Flow-Erleben (Csikszentmihalyi, 1975) beschreibt einen mentalen Zustand völliger Vertiefung und Konzentration, bei dem eine Person vollständig in eine Tätigkeit eingetaucht ist und ein Gefühl von Kontrolle und Mühelosigkeit verspürt.

Csikszentmihalyi, M. (1985). Das Flow-Erlebnis: Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen. Stuttgart: Klett-Cotta.

(Original: Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety: Experiencing flow in work and play. San Francisco: Jossey-Bass.)

Kognitive Dissonanz

Die Theorie der kognitiven Dissonanz, entwickelt von Leon Festinger im Jahr 1957, beschäftigt sich mit der Verarbeitung relevanter Informationen nach einer Entscheidung.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing (LC4MP)

Das LC4MP ist ein theoretischer Rahmen, der beschreibt, wie Menschen Informationen aus Medien verarbeiten.

Lang, A. (2000). The Limited Capacity Model of Mediated Message Processing. Journal of Communication, 50(1), 46–70.

Media Richness (Theory)

Die Reichhaltigkeit eines Mediums gibt dessen Möglichkeiten an, Informationen zu übermitteln.

Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1984). Information richness: A new approach to managerial behavior and organization design. In B. Staw & L. L. Cummings (Hrsg.), Research in organizational behavior (Vol. 6, S. 191–233). Greenwich: JAI.

Model of Intuitive Morality and Exemplars (MIME)

Das Model of Intuitive Morality and Exemplars (MIME) beschreibt, wie Menschen moralische Urteile durch den wiederholten Kontakt mit medialen Inhalten und moralischen Vorbildern (»Exemplars«) entwickeln.

Tamborini, R. (2013). A model of intuitive morality and exemplars. In R. Tamborini (Hrsg.), Media and the moral mind (S. 43–74). Routledge/Taylor & Francis Group.

Mood Management-Theorie

Die Mood Management-Theorie nach Dolf Zillmann (1988) besagt, dass die Auswahl der Medienangebote von der jeweiligen Stimmungslage der Rezipient*innen in einer gegebenen Situation abhängt.

Zillmann, D. (1988). Mood management: Using entertainment to full advantage. In L. Donohew, H. E. Sypher & E. T. Higgins (Hrsg.), Communication, social cognition, and affect (S. 147–171). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Need for Cognition (Spaß am Denken)

Der Begriff »Need for cognition« wurde von J. T. Cacioppo und R. E. Petty (1982) definiert und beschreibt das Bedürfnis nach Erkenntnisgewinnung durch eigenes Nachdenken.

Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116–131.

Selbstbestimmungstheorie

Mit der Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Self-Determination Theory, SDT) revolutionierten Deci und Ryan (1985; 2017) die Annahmen darüber, warum Menschen zum Handeln motiviert sind.

Deci,E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York: Plenum.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness.

Sozial-kognitive Theorie der Massenkommunikation

Die sozial-kognitive Theorie der Massenkommunikation von Albert Bandura (2000) besagt, dass Medienakteur*innen als Modelle für soziales Lernen dienen.

Bandura, A. (2000). Die sozial-kognitive Theorie der Massenkommunikation. In: A. Schorr (Hrsg.), Publikums- und Wirkungsforschung. Ein Reader (S.153–180). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Theorie der Exemplifizierung

Diese Theorie nach Dolf Zillmann (2002) beschreibt die Einstellungsbildung zu sozialen Phänomenen anhand medialer Einzelfälle.

Zillmann, D. (2002). Exemplification theory of media influence. In J. Bryant & D. Zillmann (Hrsg.), Media effects: Advances in theory and research (S. 19–41). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Trait Absorption

Trait Absorption (Tellegen & Atkinson, 1974) beschreibt die Fähigkeit, in intensive mentale oder sensorische Erfahrungen einzutauchen.

Tellegen, A., & Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences (»absorption«), a trait related to hypnotic susceptibility. Journal of Abnormal Psychology, 83(3), 268–277.

Uses and Gratifications-Ansatz

Nach dem Uses and Gratifications-Ansatz (Katz et al., 1974) dient die Mediennutzung dem Erreichen gewünschter Wirkungen.

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Utilization of mass communication by the individual. In J. G. Blumler & E. Katz (Hrsg.), The uses of mass communication (S. 19–32). Beverly Hills, CA: Sage.