Text: Medien.Identität

| Sitio: | OpenMoodle der Universität Bielefeld |

| Curso: | Medienkompetenz für die digitale Welt. Ein praktischer Wegweiser |

| Libro: | Text: Medien.Identität |

| Imprimido por: | Гость |

| Día: | lunes, 19 de enero de 2026, 21:12 |

Tabla de contenidos

- 1. Die Identität in der Mediengesellschaft

- 2. Identitätsentwicklung durch digitale Medien

- 3. Mediale Selbstdarstellung

- 4. Mediennutzung und Medienkonsum

- 5. Medienabhängigkeit: diagnostische Kriterien bei pathologischer Mediennutzung

- 6. Gesundheitliche Risiken

- 7. Risiken medialer Desinformation und soziale Risiken

- 8. Datenschutz, Big Data und Tracking

- 9. Fazit

- 10. Verwendete Quellen

- 11. Weiterführende Literatur

5.1 Die Identität in der Mediengesellschaft

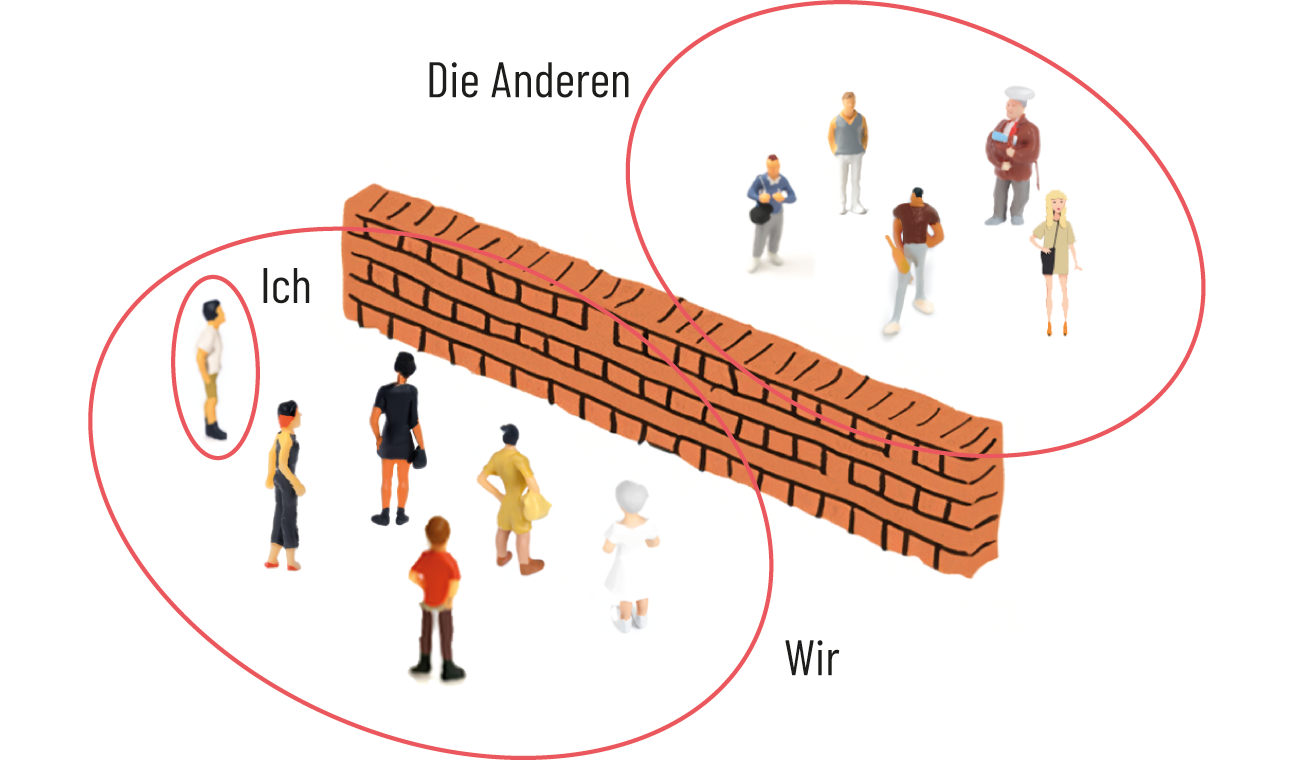

Was ist Identität? Identität kann als Antwort auf die Frage »Wer bin ich?« definiert werden. In der Antwort sind persönliche (individuelle Eigenschaften und Fähigkeiten; Ich) und soziale Aspekte (Zugehörigkeit zu anderen Menschen, d.h. Gruppenzuschreibungen; Wir) enthalten (Social Identity Theory; vgl. Wulf et al. 2023; siehe Abb. 5.1).

Abb. 5.1: Identität ist geprägt durch individuelle (Ich) und soziale Aspekte (Wir vs. »Die anderen«).

In der Vergangenheit wurde Identität als ein in sich kohärentes Bild von sich selbst verstanden. In jeder sozialen Situation konnte eine Person in sich einen gleichbleibenden Kern der eigenen Identität finden. In der heutigen Mediengesellschaft geht man davon aus, dass ein konstanter Kern der eigenen Identität nicht mehr vorhanden ist, sondern Identität sich in verschiedenen Lebenskontexten unterscheidet und sich fortlaufend in ihren Facetten weiterentwickelt. Das kann zu einer ständigen Identitätssuche führen.

Nehmen Sie sich als eine Person wahr, die in allen Lebenslagen im Kern die Gleiche ist? Oder präsentieren Sie sich sehr verschieden, je nachdem, in welchem Lebensbereich (Beruf, Familie, Freunde, Verein, soziale Medien etc.) Sie sich befinden?

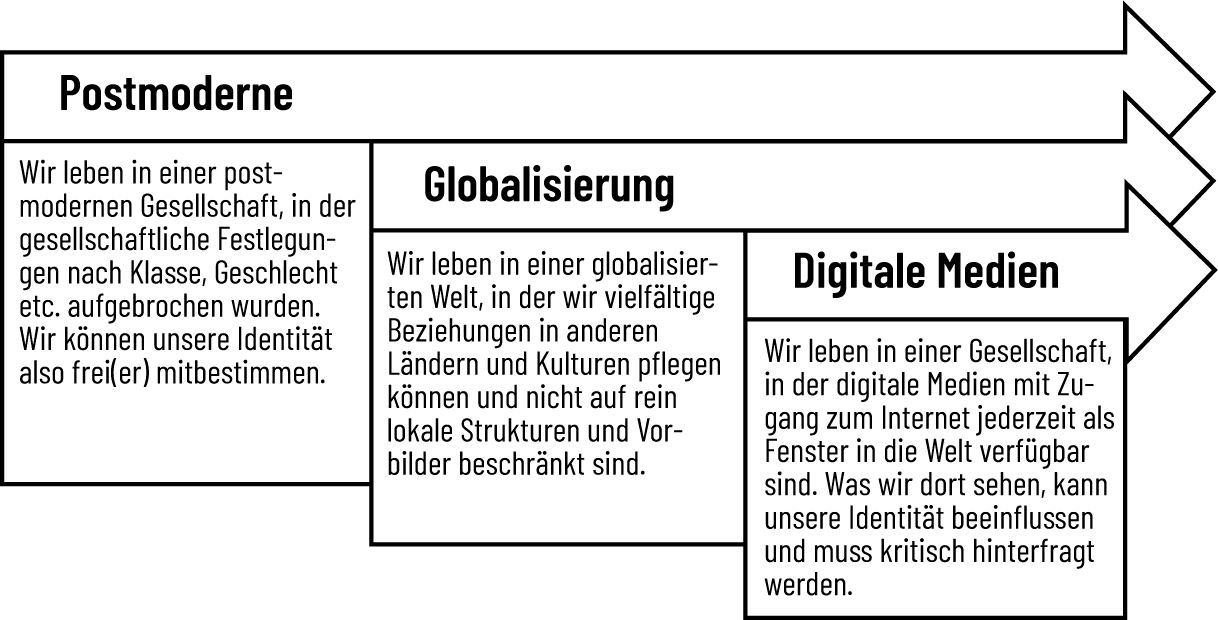

Abb. 5.2: Einflussfaktoren auf die Identitätsbildung.

Was ist also die Identität in der Mediengesellschaft? Die heutige Mediengesellschaft oder auch das »Zeitalter der Informationsgesellschaft« (Stalder 2016) zeichnet sich nicht nur durch die Verfügbarkeit einer Vielzahl an digitalen Medien aus, sondern auch durch eine postmoderne und globalisierte Form (siehe Abb. 5.2; siehe auch Einheit Medien.Gesellschaft). Digitale Medien tragen dazu bei, dass man viele leicht zugängliche und nicht lokal beschränkte Identitätsangebote hat. Storch (1999) führt an, dass die Gesellschaft durch ihren postmodernen Wandel (Freiheit bei der Berufswahl, Geschlechterrollen, Mobilität etc.) überhaupt erst erlaubt, dass die in den digitalen Medien transportierten Lebensmodelle und Weltanschauungen in die eigene Identität integriert werden können (siehe auch Stalder 2016; siehe auch Einheit Medien.Gesellschaft). Das Verständnis der postmodernen Identität als facettenreich, situativ wandelbar, fortlaufend weiterentwickelbar sowie ohne festen Kern führt zu der Frage, ob sie widersprüchlich und zerstückelt und damit möglicherweise unzulänglich für das eigene Selbst ist. Dies wird von Wissenschaftler*innen verneint (vgl. Storch 2009). Es gibt die Ansicht, dass der Zustand der Vielfältigkeit und Wandelbarkeit nicht als bedrohlich, sondern als Chance empfunden werden sollte. Zudem wird die Ansicht vertreten, dass auch die postmoderne Identität ein in sich schlüssiges Ganzes ist. In einem Prozess, den man ›Selfing‹ nennt, konstruiert die Person dazu eine Geschichte um ihre kontextabhängigen Teilidentitäten, die sie über sich erzählt. Diese Geschichten können aber auch situativ variieren, um sich jeweils positiv darzustellen. Die Identität einer Person besteht daher zum einen aus den Konstruktionen rund um ihre Ich-Facetten, die eine Person erstellt, wenn man sie nach ihrem wahren Ich fragt. Zum anderen umfasst sie die Erzählstrategien, die genutzt werden, um vor den jeweils Zuhörenden positiv dazustehen. Ein Mensch, der eine für sich selbst als gelungen empfundene Identität konstruiert hat, fühlt Zufriedenheit. Ein Mensch, der keine Einheit empfindet, erlebt Zerrissenheit.

5.2 Identitätsentwicklung durch digitale Medien

Die Postmoderne zeichnet sich dadurch aus, dass althergebrachte Orientierungspunkte (feste Werte, feste lokale Strukturen) wegfallen und die Identitätsbildung vor neue Herausforderungen gestellt wird. Gesellschaftliche Institutionen wie Kirche, Schule und Familie treten bei manchen Personen möglicherweise mehr in den Hintergrund und Medieninhalten wird eine stärkere Bedeutung bei der Herstellung von Identität beigemessen (vgl. Körber/Schaffar 2002). Menschen sind zunehmend in verschiedene Lebenszusammenhänge eingebunden und global vernetzt, wodurch eine an Einheitlichkeit orientierte Identität zugunsten einer facettenreichen, an Kontexte adaptierbaren Identität weicht. Damit hat sich die vorherrschende Vorstellung von Identität als fixe Größe in der Identitätsdebatte der 90er Jahre zu einer Idealvorstellung von Vielfalt, Komplexität und Widersprüchlichkeit sowie fortwährender Weiterentwicklung gewandelt. Die Frage ist, was in der Lage ist, das Vielfältige zu bündeln und Einheitlichkeit und Beständigkeit zu schaffen; was in der Lage ist, ein Ich und ein Wir herzustellen (siehe auch Abb. 5.1). Medien können für diesen Zweck genutzt werden: Sie unterbreiten einerseits Identitätsangebote und können gleichzeitig der Darstellung von Identität dienen (vgl. Schachtner 2001). Sie durchdringen den Alltag und alle Lebensbereiche und beeinflussen damit, wie Menschen sich und ihre Beziehung zu anderen wahrnehmen und ausdrücken (vgl. Körber/Schaffar 2002; vgl. Stricker 2023; siehe Einheit Medien.Gesellschaft). In den Medien können vielfältige Lebensentwürfe, Werte und Handlungsstrategien beobachtet werden, die aus aller Welt stammen können (vgl. Schachtner 2001). Medien ergänzen damit bereits die Sozialisationsräume von Kindern und Jugendlichen und sind als wichtige Instanz nicht mehr wegzudenken (vgl. Körber/Schaffar 2002; vgl. Stricker 2023).

Schachtner (2001) betrachtete Fernsehen als wichtiges Medium, das Ich- und Wir-Angebote aus aller Welt (global) macht. Fernsehformate haben sich seit Beginn der 2000er Jahre deutlich verändert, und es hat bspw. ein Zuwachs an, auch internationalen, »Reality-TV«-Sendungen stattgefunden. Zudem wird das Angebot des linearen Fernsehens durch zahlreiche Video-on-Demand-Inhalte, d.h. Inhalte, die auf Abruf von einem Online-Dienst gestreamt oder heruntergeladen werden können, sowie Videoplattformen (bspw. YouTube) ergänzt. Der größte Unterschied ist jedoch, dass jenseits des linearen und nicht-linearen Fernsehens Privatpersonen Inhalte (auch ›Content‹ genannt) auf Social-Media-Kanälen und Videoplattformen einstellen. Sie werden also selbst zu Produzierenden (siehe Einheit Medien.Gestaltung) und Rezipierenden (siehe Einheit Medien.Rezeption) von privat erstelltem Content. Auch wenn das zum einen die Chance bietet, vielfältige Lebensweisen und Weltanschauungen von überall auf der Welt kennenzulernen, zeichnen sich die Medieninhalte auch durch eine beschönigte und perfektionierte Darstellung aus, die sich auch schädlich auf die Konsumierenden auswirken kann (vgl. Kneidinger-Müller 2022; s.u. soziale Risiken).

Lassen Sie sich in den Medien von verschiedensten Inhalten überraschen? Oder suchen Sie gezielt nach Inhalten, von denen Sie wissen, dass sie Ihnen zusagen?

Medien können dazu dienen, Identitäten zu spiegeln, zu reflektieren und zu entwickeln: In Medieninhalten kann die eigene Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe gespiegelt werden, wenn sich bewusst für entsprechende Medieninhalte entschieden wird (siehe Einheit Medien.Rezeption). Sie kann auch in entsprechenden Medieninhalten reflektiert werden, indem analysiert wird, wie sich die eigene Referenzgruppe verhalten würde oder wie über eigene Gruppenzugehörigkeiten gesprochen wird. Identitäten können auch entwickelt werden, indem Vorbilder gesucht werden, die zeigen, wie man mit den jeweiligen Lebensstilentscheidungen umgehen kann (vgl. Wulf et al. 2023). Man beantwortet sich die Frage danach, wer man ist, fast automatisch auch damit, welchen sozialen Gruppen man zugehörig ist. Daher lässt sich die Identität gut spiegeln, indem man sich mit den Eigenschaften der eigenen Gruppe in Abgrenzung von anderen Gruppen beschäftigt (Social Identity Theory; vgl. Wulf et al. 2023; siehe Abb. 5.1). Man wählt Medieninhalte, die die eigenen Interessen, Probleme und Vorstellungen widerspiegeln. Dies führt Personen die eigenen Identitätsvorstellungen gleichsam offensichtlicher vor Augen und lässt sie nochmals verstärkt nach entsprechenden Medieninhalten suchen (Reinforcing Spirals). So kommt es auch zu einem sogenannten Selective-Exposure-Effect, da Personen gern Medieninhalte wählen, die ihren eigenen Ansichten entsprechen, und diejenigen meiden, die ihren eigenen Anschauungen widersprechen. Dies mag den Effekt haben, dass die unzähligen zur Verfügung stehenden Medieninhalte auf eine überschaubare Menge reduziert werden (vgl. Wulf et al. 2023). Hierüber ist es leichter möglich, eine als kohärent empfundene Identität zu entwickeln. Gleichzeitig kann dieser Effekt aber auch zu Desinformation (s.u. Risiken medialer Desinformation) und Radikalisierung (s.u. Medien und Meinungsbildung) führen. Verstärkt wird er durch Algorithmen, die den User*innen in den sozialen Medien die Inhalte anzeigen (technisch ausgedrückt: »in die Timeline bzw. den Feed speisen«), die vorher angeklickten und/oder gelikten Inhalten ähnlich sind (siehe Einheit Medien.Daten).

- Die Identitätsbildung in der Mediengesellschaft wurde durch die Postmoderne und Globalisierung befördert.

- Die postmoderne Identität zeichnet sich durch ihre kontextspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten und ihren Facettenreichtum aus.

- Digitale Medien spielen in Bezug auf Identitätsbildung eine große Rolle, da sie einen Referenzrahmen zum Selbst- und Fremdabgleich bieten.

- Medien bieten die Chance, eine stimmige Ich-Identität zu finden, da Medieninhalte vorgefiltert werden (aber siehe auch: Risiken).

- Ein bedeutender Unterschied in der Kultur der Digitalität im Vergleich zum analogen Zeitalter ist die Möglichkeit des Selbstausdrucks: Alle werden zu Medienproduzierenden.

5.3 Mediale Selbstdarstellung

Medien werden nicht nur genutzt, um Inhalte zu rezipieren, die der Identitätsbildung dienen können, sondern Personen stellen sich auch selbst in den sozialen Medien dar. Sie sind also nicht nur Rezipierende, sondern auch Produzierende. Die Selbstdarstellung ist dabei zunächst wertfrei als Selbstpräsentation, bei der eine Person ihre Existenz und Anwesenheit in einem bestimmten Online-Kontext ausdrückt, anzusehen (vgl. Kneidinger-Müller 2022), auch wenn sie meist idealisiert, verzerrt oder vereinfacht ist (vgl. Wulf et al. 2023). Bereiche, in denen sich Personen besonders positiv darstellen möchten, sind bspw. Online-Dating, Lifestyle- oder Jobplattformen.

Stellen Sie sich (online) immer realistisch dar? Oder versuchen Sie, bestimmte Aspekte Ihrer Identität zu beschönigen oder vorzuenthalten? Und wenn ja, welche sind das explizit?

Gehen Sie in die Einheit Medien.Gesellschaft und lesen Sie, was die #DollyPartonChallenge ist.

Das Konzept der positiven Selbstdarstellung ist nicht neu, sondern war auch vor den digitalen Medien schon unter dem Begriff ›Impression Management‹ bekannt. Auch in der Offline-Welt gibt es kontextabhängige Teilidentitäten, die Personen besonders positiv zur Schau stellen möchten, z.B. in einem Vorstellungsgespräch (vgl. Wulf et al. 2023). Die »Online-Identität« kann der »Offline-Identität«, d.h. der Identität im realen Leben (Real Life), sehr ähnlich oder unabhängig von dieser sein. Wie eng beide zusammenhängen, hängt vom jeweiligen Nutzungskontext ab. Sowohl im Virtual als auch im Real Life sollen die besonderen Merkmale einer Person zum Ausdruck gebracht werden, gleichzeitig aber auch gewisse kollektivierende Eigenschaften präsentiert, d.h. die Gruppenzugehörigkeiten sollen als Teil der eigenen Identität ausgedrückt werden. Darüber hinaus können aber auch Eigenschaften vorenthalten werden, die im Real Life nicht zu verbergen wären, wie äußerliche Merkmale oder Beeinträchtigungen. Damit ist die Person weniger stark mit Stereotypisierungen und Vorurteilen konfrontiert und andere Facetten ihrer Identität können in den Vordergrund rücken (vgl. Kneidinger-Müller 2022; vgl. auch Stricker 2023).

Bei der Frage, wie ähnlich sich die virtuelle und die reale Identität sind, gibt es gegensätzliche Erklärungsansätze (vgl. Kneidinger-Müller 2022). Die Selbstmaskierungsthese geht davon aus, dass das virtuelle Ich eine idealisierte Scheinidentität ist. Die Selbsterkundungsthese nimmt hingegen an, dass das virtuelle Ich in der Lage ist, Identitätsfacetten auszutesten, ohne direkte Konsequenzen im echten Leben befürchten zu müssen. Am zutreffendsten erwies sich jedoch die Extended Real-life Hypothesis, nach der virtuelle Identitäten relativ stark an die realen Identitäten angelehnt sind. Das Internet dient damit der Selbstvergewisserung und Selbststabilisierung (vgl. ebd.) oder – in anderen Worten – der Bestätigung der eigenen Identität.

Abb. 5.3: Soziale Medien als Bühne für die Selbstdarstellung und Klickzahlen und Likes als Applaus.

Quelle: © Adobe Stock

Wie ehrlich Online-Profile sind, hängt auch von der jeweiligen Social Media-Plattform ab. Handelt es sich um eine Plattform, auf der man vornehmlich mit bekannten Personen kommuniziert (z.B. WhatsApp, Snapchat), ist die Identitätskonstruktion weniger idealisierend, als wenn es sich um eine Plattform handelt, auf der man vornehmlich mit unbekannten Personen interagiert (z.B. Instagram). Bei der Gestaltung von Profilen in sozialen Medien versuchen Personen, ihre eigenen Ansichten und Wünsche mit denen der »verallgemeinerten Anderen« in Einklang zu bringen, indem sie überlegen, welche Reaktionen und Emotionen ihre Veröffentlichungen bzw. Selbstbeschreibungen bei anderen Personen hervorrufen (vgl. Kneidinger-Müller 2022; siehe Abb. 5.3). Nach der Bühnenmetapher steht die Person in ihrem Profil auf der Bühne und ist dort Schauspieler*in (d.h. sie stellt sich dar) und Schauspielfigur (d.h. sie reagiert in ihrem Schauspiel auf den Applaus des Publikums) gleichzeitig. In Social Media ist der Applaus mit Kommentaren, Klickzahlen, Teilen und »Gefällt mir«-Anzahlen (Likes) gleichzusetzen. Der virtuelle Applaus wird darüber hinaus aber auch Teil der Online-Identität der Person, da er auch für andere Internetuser*innen sichtbar ist. Ebenfalls zur Online-Identität gehört die Anzahl der »Freund*innen« oder »Follower*innen«, die für alle sichtbar sind. Freund*innen bezeichnen gegenseitige Beziehungen auf Plattformen (z.B. Facebook), während die Follower-Beziehung einseitig sein kann (z.B. X, Bluesky, Instagram) (vgl. Kneidinger-Müller 2022). Im Hinblick auf die Risiken sei allerdings vorweggenommen, dass sich die Qualität von Beziehungen nicht in Likes erfassen lässt, sodass die Identitätskonstruktion im digitalen Raum zumindest ambivalent bleibt. Wenn man nun noch einmal an die facettenreiche postmoderne Identität denkt, die – wie wir oben gelernt haben – kontextgebunden konstruiert und präsentiert wird, so sind Online-Profile auf Social Media problematisch (siehe Abb. 5.4).

Abb. 5.4: Kontext- oder plattformspezifische Ich-Facetten und Selbstdarstellungen

Besuchen Personen aus sehr unterschiedlichen Offline-Kontexten, denen eine Person sich sehr verschieden präsentieren würde, dasselbe Online-Profil, handelt es sich um einen sogenannten ›Context Collapse‹ (vgl. Kneidinger-Müller 2022). Was ist damit gemeint? Für enge Freund*innen können Urlaubs- und Partybilder ein angemessener Ausdruck einer Identitätsfacette sein, die man aber dem*der Arbeitgeber*in normalerweise nicht zeigen würde. Dadurch, dass kaum zu überblicken ist, wer das eigene Profil oder den Content zu sehen bekommt (Invisible Audience), ist es für Personen auf Social Media schwierig, abzuschätzen, welche Form der Selbstdarstellung angemessen ist. Es besteht das ständige Gefühl, von unbestimmten Personen beobachtet zu werden, was das Zurschaustellen von Identitätsfacetten beeinflusst. Auf einigen Plattformen entwickeln sich Möglichkeiten, den Zugriff auf bestimmten Content zu beschränken, was allerdings einer ständigen Reflexion über mögliches Publikum bedarf (vgl. Kneidinger-Müller 2022). Für verschiedene Kontexte werden daher häufig verschiedene Plattformen verwendet, z.B. LinkedIn oder Xing für berufliche Belange und TikTok für die private Darstellung, sodass die verschiedenen Identitätsfacetten kontextspezifisch präsentiert werden können (vgl. Kneidinger-Müller 2022).

Bis hierher lässt sich daher bereits zusammenfassen, dass die Identitätsbildung über digitale Medien gleichzeitig einfacher und komplexer geworden ist. Die Online-Identität gab es bereits vor Social Media auf privaten Homepages und in der Chatkommunikation. Ob es sich nun um ältere Formen oder neuere Netzwerke sowie Blogging-Dienste handelt: Eine Online-Identität besteht zunächst einmal aus dem Profil, das angelegt wird, und aus dem Content, der eingestellt wird. Wie detailliert das Profil und wie häufig und persönlich der eingestellte Content ist, hängt von der Persönlichkeit des*der Nutzer*in und den Zwecken, die er*sie damit verfolgt, ab (vgl. Kneidinger-Müller 2022). Eine Person kann sich dabei verbal, visuell und auditiv ausdrücken. Auf verbaler Ebene beginnt die Selbstdarstellung mit der Wahl eines Nicknames (Benutzername), der oftmals bereits Hinweise auf das Geschlecht und die Identifikation der*des Nutzenden mit bekannten Persönlichkeiten oder Themen geben kann. Im Profil können weitere verbale Angaben über die eigene Person gemacht werden, die rudimentär, aber auch sehr detailliert sein können. Jedes weitere Posting oder jeder weitere Kommentar drückt, je nach Inhalt, explizit und implizit einen Teil der Identität (Interessen, Aufenthaltsorte etc.) aus. Implizit verraten auch der Schreibstil und die Schreibgeschwindigkeit etwas über eine Person (vgl. Kneidinger-Müller 2022). (Audio-)visuelle Kommunikationsformen (Profilbild, Selfies, Kurzvideos etc.) stellen einen weiteren Teil des Online-Contents dar. Das Profilbild stellt zusammen mit dem Nickname die zentrale Repräsentation der Person dar, da sie bei allen Kommunikationen mit angezeigt werden. Das Profilbild kann die eigene Person (Profilfoto), aber auch Interessen, Persönlichkeiten, die einem wichtig sind, und Eigenschaften wie Soziabilität oder aber einen Avatar (stilisierte Darstellung der Person) zeigen. Zudem zeigte eine Studie, dass Profilbilder von Jugendlichen in Social Media Geschlechterstereotype stärker transportieren als Abbildungen von Personen in den Massenmedien (vgl. Kneidinger-Müller 2022). Weitere geteilte Bilder und Videos drücken Interessen, Erlebnisse, Ereignisse und Einstellungen aus, ohne dass vielfach zusätzliche Kommentare notwendig sind. Beigefügt werden können Hashtags, die den Content öffentlich auffindbar machen, wenn die Bilder und Videos nicht nur privat geteilt wurden. Mittels sozialer Medien können auch Beziehungen über eine geografische Distanz gepflegt und neue soziale Beziehungen aufgebaut werden. Auditive und visuelle Komponenten können typische Bewegungsmuster, eine vertraute Stimme oder Emotionen transportieren und so Teilhabe am Leben eines anderen auf Distanz intensivieren. Auch mit Hilfe musikalischer Unterlegung kann ein Teil der Identität eingebracht werden (vgl. Kneidinger-Müller 2022) (siehe Einheit Medien.Gestaltung).

Eine besondere Personenkategorie, die sich medial v.a. (audio-)visuell selbst darstellt, sind Influencer*innen. Durch gezielte Online-Darstellung machen sie sich zu einer Eigenmarke (sogenanntes Self-branding), die sie berühmt machen und Einnahmen generieren kann. Damit kann u.a. der Eindruck vermittelt werden, dass das Dargestellte für jede Person möglich ist. Das wiederum kann dazu führen, dass Kinder und Jugendliche den Berufswunsch Influencer*in in Betracht ziehen (s.u. Herausforderungen). Influencer*innenaccounts werden über Klickzahlen, Nutzer*innenreaktionen und »Gefällt-Mir-Angaben« aufgewertet und über »Re-Posts/Weiterleitung« verbreitet (vgl. Kneidinger-Müller 2022). Um reflektiert mit den idealisierten Darstellungen und dem Ruhm der Influencer*innen umzugehen, bedarf es einer gefestigten Selbstidentität, die sich nicht durch mediale Vorbilder in Frage stellen lässt (s.u. Herausforderungen).

- Es gibt gegensätzliche Erklärungsansätze zur Deckungsgleichheit von Online- und Offline-Identität.

- Über Profile konstruiert man mediale Identität, daher wird der digitale Raum zu einem Ort der Selbstdarstellung.

- Bei der Selbstdarstellung spielen Profil und Content eine Rolle (siehe Einheit Medien.Gestaltung).

- Influencer*innen üben Einfluss auf die Identitätsbildung ihrer Follower*innen aus.

5.4 Mediennutzung und Medienkonsum

Im Rahmen der Nutzung von Medien zur Identitätsbildung können diese für einen sozialen Vergleich mit anderen herangezogen werden. Beim Vergleich wird in der Regel eine positive Abgrenzung und damit eine positive Selbstbewertung der eigenen Gruppe (Ingroup; Wir; siehe Abb. 5.1) gegenüber anderen Gruppen (Outgroups; die anderen) angestrebt. Hinsichtlich der eigenen Person können Auf- und Abwärtsvergleiche in allen Aspekten, die dem*der User*in wichtig sind, mit medialen Personen vorgenommen werden (vgl. Wulf et al. 2023) D.h. Nutzer*innen vergleichen ihr Selbstbild mit medial vermittelten Idealen, aber auch mit Personen, die im Vergleich schlechter abschneiden.

Vergleichen Sie sich mit Personen aus den (sozialen) Medien? Schauen Sie dann eher auf Personen, die besser dastehen als Sie (sei es beim Aussehen, bei der Fitness, beim Reichtum…) oder schauen Sie dann eher auf Personen, die schlechter dastehen (z.B. Teilnehmer*innen bestimmter Reality-Shows)?

Ziele der Vergleiche sind erstens Selbstkonsistenz, d.h. der Beweis, dass man sich gemäß seiner Identität verhält und entsprechende Medieninhalte auswählt, zweitens Selbststeigerung, d.h. Bestärkung durch die Auswahl besonders selbstwertdienlicher Medieninhalte, und drittens Selbstverbesserung, d.h. Orientierung an positiven Verhaltensweisen, die in den gewählten Medieninhalten dargestellt werden. Abgesehen von diesen positiven Effekten können aber gerade bei der Aufwärtsorientierung an Personen mit zu ausgeprägten positiven Eigenschaften (körperliche Merkmale, Fitness o.ä.) die Vergleiche auch negative Effekte hervorrufen (vgl. Wulf et al., 2023; s.u. soziale Risiken).

Die konsumierten Medien transportieren über den sozialen Vergleich auch Stereotype. Stereotype sind dabei Eigenschaften, die Personen oder Personengruppen als am typischsten zugeschrieben werden, ohne dass diese Zuschreibung zwingend zutreffend wäre. In der Vergangenheit transportierten bspw. Disney-Filme sehr stereotypisierte Geschlechterdarstellungen, die sich auf das Rollenbild von Mädchen auswirkten. Weibliche Filmfiguren waren schön, schlank, schwach und auf die Rettung durch männliche Filmfiguren angewiesen. Dies hat sich in den letzten Jahren verändert, sodass die männliche Dominanz aufgebrochen und Geschlechter in ihren Möglichkeiten gleichwertiger dargestellt werden, was sich auch auf das Rollenbild von Mädchen auswirkt (vgl. Wulf et al. 2023).

Ebenso sind digitale Medien für marginalisierte Gruppen ein guter Weg, um Identitäts-Vorbildern zu begegnen. Bspw. können Mediendarstellungen von LGBTQIA*-Charakteren (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual und Asexual) in Filmen oder Personen aus der LGBTQIA*-Community, die in den sozialen Medien darüber kommunizieren, queeren Menschen helfen, ihre eigene Identität zu reflektieren (vgl. Wulf et al. 2023; vgl. Stricker 2023; siehe auch Stalder 2016).

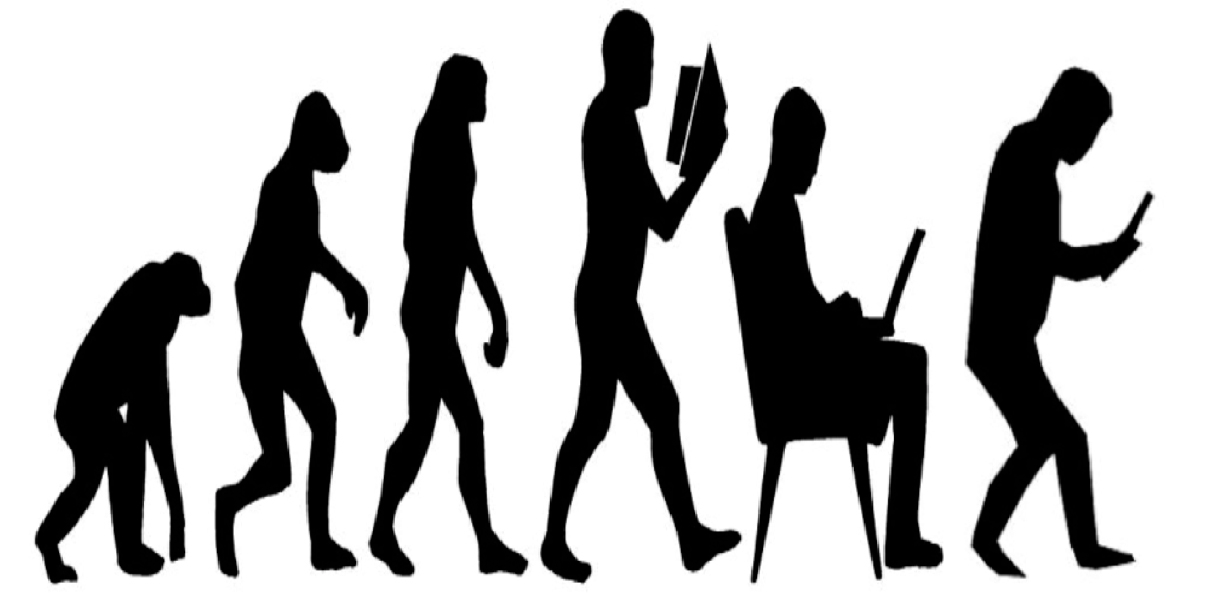

Neben ihrem Nutzen für die Identitätsbildung sind digitale Medien selbst auch ein Teil der Identität. In der mediatisierten Gesellschaft sind Menschen ständig erreichbar und verfügen ständig über Informationen und Kommunikations- und Gamingmöglichkeiten. Während die ersten elektrischen Medien (Radio, lineares Fernsehen) als Massenmedien viele Menschen gleichzeitig erreichen sollten, zeichnet sich in den letzten Jahren ein starker Trend hin zur Individualisierung der Mediennutzung ab (vgl. Leaning 2017; siehe Einheit Medien.Gesellschaft). Die Geräte, mit denen digitale Inhalte konsumiert werden können, werden immer kleiner und sind mobil nutzbar, sodass die Entscheidung, ein digitales Medium zur Informationssuche oder Unterhaltung zu verwenden, immer weniger offensichtlich wird (siehe auch Einheit Medien.Rezeption).

Abb. 5.5: Zugang zu Informationen und medialer Unterhaltung ist jederzeit verfügbar.

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/March_of_progress_parody_2.png

Die Mediennutzung ist selbstverständlich mit dem Alltag verwoben und es ist kein intentionales Aufsuchen eines digitalen Endgerätes (Desktop-PC o.ä.) mehr notwendig, da die meisten Menschen über ein Smartphone mit mobilem Internetzugang verfügen (vgl. Leaning 2017; siehe Einheit Medien.Gesellschaft). Dadurch ist es auch einfacher geworden, immer nach Informationen zu suchen und Fragen nicht offenzulassen. Jede Internetsuche erbringt sofort eine Flut an Ergebnissen (vgl. Heine/O’Connor 2014). Die Strategie, sich bei der Medienauswahl nach den eigenen Interessen zu richten, hilft, um in der Fülle der Angebote eine Auswahl zu treffen (vgl. Wulf et al. 2023). Diese Entwicklung hin zur ständigen Nutzung digitaler Endgeräte und zur ständigen Notwendigkeit, Konsumentscheidungen zu treffen, erfordert Informations- und Medienkompetenz (vgl. Leaning 2017; siehe Einheit Medien.Rezeption) sowie die Regulation der eigenen Mediennutzung (s.u. Herausforderungen).

- Digitale Medien machen Identitätsangebote, die zur Identitätsbildung genutzt werden können.

- Bei der Identitätskonstruktion können Auf- und Abwärtsvergleiche mit medialen Personen vorgenommen werden.

- Über Medien können auch Stereotype transportiert werden.

- Marginalisierte Gruppen können im Netz Gleichgesinnte finden.

- Identitätskonstruktion im öffentlichen Raum ist durch die »Gläsernheit« des Netzes erschwert. Gleichzeitig bietet der digitale Raum Bühnen für die Selbstdarstellung verschiedener Identitätsfacetten.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

Bislang war in unserem Kurs verstärkt von Potenzialen und Chancen der neuen digitalen Medien die Rede. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Genau um diese Risiken digitaler Medien für die Identitätsentwicklung und um die Herausforderungen bezogen auf die Regulation der Nutzung soll es im Folgenden gehen. Als erstes soll das Risiko einer Medienabhängigkeit beleuchtet werden.

5.5 Medienabhängigkeit: diagnostische Kriterien bei pathologischer Mediennutzung

Vorweggeschickt: Wenn im Folgenden von Mediennutzung die Rede ist, dann ist insbesondere die Nutzung digitaler Medien, wie z.B. Internetnutzung gemeint.

›Medienabhängigkeit‹ ist ein weiter Begriff und kann sich auch auf Online-Käufe, Streaming etc. beziehen, aber in diesem Abschnitt der Einheit stehen die Themen »Gaming und Spielsucht« sowie Social-Media-Abhängigkeit im Vordergrund. Bevor wir uns inhaltlich hiermit beschäftigen, ist eine Definition des Suchtbildes notwendig: Laut WHO (2019) spricht man von Spielsucht,

- wenn ein Kontrollverlust über das eigene Spielverhalten besteht (auch bei wichtigen Terminen oder in unangemessenen Situationen, und zwar in Bezug auf Nutzungsfrequenz und -dauer, Intensität etc.),

- wenn das Spielen Vorrang gegenüber anderen Interessen hat und Priorität gegenüber anderen Aktivitäten bekommt (z.B. Freund*innen, Hobbys, Familie etc.),

- und wenn das Spielverhalten trotz negativer Konsequenzen fortgesetzt wird (z.B. negatives Feedback zum Nutzungsverhalten aus der Schule).

Voraussetzung für die Diagnose einer sogenannten Gaming Disorder liegt weiter darin, dass das oben beschriebene Nutzungsverhalten über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr an den Tag gelegt wird, die Lebensführung erheblich beeinflusst ist und eine Störung der persönlichen bzw. familiären oder anderer sozialer Bereiche vorliegt.

Für das Störungsbild Internet Gaming Disorder müssen laut DSM-5 mindestens fünf der folgenden Symptome über einen Zeitraum von 12 Monaten vorliegen (vgl. DSM-5):

- Andauernde Beschäftigung mit Spielen, Entzugssymptome bei fehlender Spielmöglichkeit

- »Toleranzentwicklung« (Bedürfnis, Zeit für Spiele aufzuwenden), d.h. aus anfänglich wenigen Stunden werden immer mehr

- gescheiterte Versuche, das Spielverhalten zu beenden

- Interessenverlust an früheren Hobbies

- Weiterspielen trotz des Bewusstseins, dass das online Spielen negative Folgen hat

- Täuschen Dritter über die zeitliche Dauer des Spielens

- Nutzung von Spielen zur Emotionsbewältigung

- Gefährdung sozialer Beziehungen wegen der Medien

Informationen zu Mediensucht finden Sie auf der Webseite von Aktiv gegen Mediensucht e.V. oder auf der Seite der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen:

Das Phänomen medialer Abhängigkeit ist dabei verbreitet und von zunehmender Brisanz und Bedeutung: Die Zahlen der im März 2023 veröffentlichten DAK-Studie (2023) ) sprechen eine deutliche Sprache: Sechs Prozent der Kinder und Jugendlichen sind demnach abhängig von Gaming und Sozialen Medien; 600.000 Jungen und Mädchen legen ein pathologisches Medienverhalten an den Tag (DAK-Gesundheit 2023): »Nach der aktuellen Studie von DAK-Gesundheit und UKE Hamburg stieg die Zahl abhängiger Kinder und Jugendlicher bei Computerspielen von 2,7 Prozent im Jahr 2019 auf 6,3 Prozent im Juni 2022.« Weiter heißt es: »Im Bereich Social Media verdoppelte sich die Mediensucht von 3,2 auf 6,7 Prozent mit rund 350.000 Betroffenen. Laut Studie zeigen rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche eine problematische Nutzung bei Computerspielen und oder sozialen Medien.«

An diesen Zahlen wird schnell deutlich, dass Medien nicht nur positive Aspekte für die Identitätsbildung haben können, sondern auch schädliche.

Wer sich selbst im Hinblick auf eine eventuell vorliegende Mediensucht testen möchte, kann dies mit der App Mediensucht – Teste dich! tun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extraleben.mediensucht_test&hl=de

Internetsucht hat aber, wie oben ausgeführt, viele Facetten. Nach Young et al. (2000) können folgende Tätigkeiten eine Sucht auslösen, bzw. es werden folgende Arten von Abhängigkeit unterschieden:

- Cybersexual Addiction (Internetpornografie): Herunterladen und Anschauen von Pornos im Netz, Erotikchats

- Cyber-relationship Addiction (virtuelle Beziehungen): Chatrooms und Social Networks

- Net Compulsion (Glücksspiel und Handel): Online-Casinos/Online-Wetten, Onlinekaufsucht

- Information Overload (Informationssuche): Ständiges Surfen im Netz nach Informationen, Downloads von Musik und Filmen

- Computer Addiction (Computerspielsucht): »Ego-Shooter«, Online-Rollenspiele (z.B. »World of Warcraft«)

Es gibt exzessives Mediennutzungsverhalten, das pathologisch, also krankhaft, ist. Hierfür müssen mehrere Kriterien über einen längeren Zeitraum erfüllt sein.

- Halten Sie Ihr eigenes Mediennutzungsverhalten für gesund, für grenzwertig oder für pathologisch? Warum (nicht)?

- Gibt oder gab es Zeiten, in denen Sie Medien viel länger und häufiger nutzen/genutzt haben? In welchen Zeiten war das? Wie erklären Sie das? Wann und warum handelt es sich Ihrer Meinung nach um eine auffällige oder keine auffällige Mediennutzung?

- Erstellen Sie eine Mindmap mit allen Begriffen, die Ihnen zum Thema Internetsucht einfallen.

5.6 Gesundheitliche Risiken

Nutzer*innen nehmen die Folgen exzessiver Mediennutzung anhand körperlicher Symptome deutlich wahr. Teilweise hat die Mediennutzung aber auch soziale Folgen. Mit anderen Worten: Neben den physischen Auswirkungen gibt es ebenfalls soziale Risiken für die Identitätsbildung. Schauen wir zunächst auf die körperlichen Symptome:

- Ein Drittel der Befragten bemerkt nach mehrstündiger Nutzung digitaler Geräte Nackenschmerzen (32,1 Prozent), trockene oder juckende Augen (23,4 Prozent), Schmerzen im Unterarm oder der Hand (16,9 Prozent) (DAK-Studie: In Pandemie hat sich Mediensucht verdoppelt | DAK-Gesundheit, vgl. forsa, 2022).

- Auch von Schlafproblemen nach übermäßigem Medienkonsum wird vermehrt berichtet: Bei einer Untersuchung von 148 Jugendlichen und jungen Erwachsenen (14-20 Jahre) zeigte sich, dass das Handy bis kurz vor dem Einschlafen genutzt wird (ca. zehn Minuten vor dem Zubettgehen) und dies zu einer Tagesschläfrigkeit führt, da Jugendliche nachts gewollt oder ungewollt durch Nachrichten geweckt werden (vgl. Strube/In-Albon/Weeß 2016).

Darüber hinaus gibt es, wie oben angedeutet, Herausforderungen psychischer Natur, die Folgen für die Identitätsbildung haben. Besonders im Bereich der frühkindlichen Erziehung muss Mediennutzung gut begleitet werden, wie medienkritische Studien immer wieder zeigen:

- Bezüglich des angenommenen Zusammenhangs zwischen Bildschirmzeit und Sozialkompetenz arbeiten Skalická et al. (2019) bspw. heraus, dass mehr Fernsehkonsum bei Mädchen im Alter von vier Jahren zu einem geringerem Verständnis von Emotionen im Alter von sechs Jahren führt.

- Kinder, deren Eltern täglich mit ihnen spielen, entwickelten im Alter von zwei Jahren etwas weniger autismusähnliche Symptome als Kinder, die sich mehr mit Bildschirmmedien beschäftigen (vgl. Heffler et al. 2020).

- Ein anderes Team von Forschenden arbeitet die positiven Auswirkungen zurückhaltenden Medienkonsums heraus: Kindern mit weniger Bildschirmzeit wurde demnach eine höhere Vorstellungskraft bescheinigt (vgl. Suggate/Martzog 2020).

- Shensa et al. (2018) stellen einen Zusammenhang zwischen Depressionen und Social-Media-Verhalten her, wobei offen ist, ob Social Media einen ursächlichen oder verstärkenden Einfluss auf vorhandene Dispositionen ausüben.

- Lup/Trub/Rosenthal (2015) weisen ein erhöhtes Risiko von Depressionen durch verzerrte Realitätsbilder bei Instagram und den dadurch stattfindenden Vergleich von sich selbst mit Unbekannten im Netz nach. Demnach können depressive Züge u.a. dadurch entstehen, dass ein Vergleich mit medialen Idolen der Realität nicht standhalten kann.

Self-Tracking-Daten aus dem Sportbereich können »Gesundheit« und »Wohlbefinden« beeinflussen, indem die generierten metrischen Daten Druck aufbauen, normativen Erwartungen zu entsprechen. Medial vermittelte Körperbildung kann durch die Auseinandersetzung mit Gesundheitsinhalten in sozialen Netzwerken zu Unzufriedenheit mit der eigenen Figur und Körperlichkeit führen und »falsche« Schönheitsideale generieren (vgl. Holland/Tiggemann 2017: 78). Insgesamt soll aber warnend darauf hingewiesen werden, dass die Debatte politisch aufgeladen ist und Ergebnisse nicht immer objektiv, valide und reliabel sind, bzw. nicht immer korrekt und unverfälscht wiedergegeben werden. Die oben beschriebenen Folgen können, müssen aber nicht zwangsläufig auftreten.

Pathologische Sucht bedarf einer Therapie und lässt sich nicht ohne professionelle Hilfe bearbeiten. Wer dem Always on, also dem Druck immer online zu sein, jedoch präventiv entgehen möchte, kann bewusst gegensteuern: Unter dem Schlagwort Digital Detox werden z.B. mobilfunkarme Urlaubsunterkünfte vermarktet. Mit dem Ziel, zu entschleunigen und zu »entstressen«, verschreiben sich – insbesondere während der Fastenzeit – mehr und mehr Personen dem sogenannten Medienfasten, um die Medienbalance zu finden. Ein Tagebucheintrag mit Selbstbeobachtung bietet die Möglichkeit, das eigene Mediennutzungsverhalten wahrzunehmen und zu reflektieren. Unter der Leitung von Schwarz und Martin vom Gerhard-Kienle-Lehrstuhl der Universität Witten/Herdecke wurden gemeinsam mit Fischbach und Büsching vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sowie weiteren 50 Expert*innen für den Bereich Kindheit Ideen zur gezielten Bildschirmzeit entwickelt. Am wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt »Medienfasten« nahmen 1500 Familien teil, um das eigene Mediennutzungsverhalten kritisch zu hinterfragen.

Mehr Infos zum Thema Medienfasten finden Sie z.B. auf der Website von Schwarz/Martin (o.J.).

Abschließend sei noch auf folgende Ideen verwiesen: Für Kinder, die den Umgang mit dem Smartphone noch erlernen müssen, bieten sich präventive Maßnahmen wie z.B. ein Mediennutzungsvertrag an. Eltern sollten Kinder nicht nur interessiert begleiten, sondern sich insbesondere zeigen lassen, welche Tools, Spiele oder Apps diese nutzen. Der gemeinsame Austausch darüber kann Verständnis für die kindlichen Intentionen wecken. Zudem sollten Eltern sich ihrer Vorbildrolle bewusst sein und ihr eigenes Mediennutzungsverhalten ebenfalls kritisch hinterfragen.

- Exzessiver Medienkonsum kann nicht nur körperliche Folgen haben, sondern auch Auswirkungen auf die Psyche und die Identität.

- Die Reflexion des eigenen Medienverhaltens und Medienfasten können bei ungesundem Medienkonsum Abhilfe schaffen.

- Haben Sie bereits an physischen Folgen eines überhöhten Medienkonsums gelitten? Woran können Sie das bei sich erkennen?

- Haben Sie bereits an den sozialen Folgen eines überhöhten Medienkonsums gelitten?

- Falls Sie einen erhöhten Medienkonsum bei sich wahrnehmen: Wie wollen Sie künftig bewusst gegensteuern?

- Führen Sie eine Woche ein Medientagebuch, in dem Sie alle Nutzungszeiten realistisch dokumentieren.

- Wenn Sie keinen überhöhten Medienkonsum hatten: Worauf führen Sie das zurück? Wie könnten Sie daran arbeiten, dass das auch künftig so bleibt?

5.7 Risiken medialer Desinformation und soziale Risiken

Neben den Risiken des Internets beim aktiven Handeln gibt es, wie im ersten Teil der Einheit bereits angedeutet, auch Risiken beim Rezipieren von medialen Inhalten (siehe Einheit Medien.Rezeption), wie z.B. Desinformation über Fake News

Wenn die Auswahl von Medieninhalten nach den eigenen Interessen zwar einerseits hilfreich ist, um sich in der Fülle der medialen Möglichkeiten zurechtzufinden, so sind andererseits die damit einhergehenden Selective-Exposure-Effekte für die politische Meinungsbildung natürlich problematisch (s.o.; vgl. Wulf et al. 2023). Gemeint ist, dass Personen, die nur Medieninhalte auswählen, die ihrer eigenen politischen Position entsprechen, vornehmlich die Inhalte rezipieren, die ihre eigene Meinung bestätigen. Dadurch vermeiden sie die Kenntnisnahme von Gegenargumenten (Confirmation Bias) (vgl. Wulf et al. 2023; siehe Einheit Medien.Gesellschaft). Dies kann zu Radikalisierung führen, u.a. weil die Glaubwürdigkeit von Quellen als besonders hoch gewertet wird, wenn sie aus der eigenen sozialen Gruppe stammen (siehe Abb. 5.1). Hinzu kommt, dass Social Media algorithmengesteuert selbst Inhalte vorschlagen, die der eigenen Meinung entsprechen. So entstehen homogene Meinungsräume in den Social Media (genannt: Fringe Communities), in denen eine ungefilterte Meinungsäußerung möglich ist. Nach dem Ansatz der Reinforcing Spirals (s.o.) bedingen sich Identitätsbildung und identitätsbedingte Auswahl von Medieninhalten wechselseitig und haben nicht notwendigerweise einen klaren Anfangspunkt (vgl. Wulf et al. 2023).

Nehmen Sie (viel) am Diskurs in den sozialen Medien teil oder verhalten Sie sich (eher) passiv?

Bei der Positionierung zu politischen oder anderweitig gesellschaftlich relevanten Themen gab es die Hoffnung, dass das Internet die Demokratie stärken und mehr Menschen, auch marginalisierte Gruppen, am politischen Meinungsaustausch partizipieren würden (vgl. Polizzi 2020). Allerdings wurde festgestellt, dass nur ein geringer Anteil an Personen tatsächlich aktiv am Kommunikationsgeschehen teilnimmt. Der allergrößte Teil der Nutzer*innen ist passiv. Wie sehr sich jemand in Online-Debatten einbringt, hängt u.a. von der Persönlichkeit ab, wodurch sich auch in diesem Verhalten ein Teil der Identität einer Person widerspiegelt.

Im Gegensatz zum Lesen einer Printzeitung hinterlassen aber auch die passiven Nutzer*innen einen Beitrag zu von ihnen rezipiertem Content, indem allein ihre Klicks bzw. Besuche als Nutzungsdaten gewertet werden (vgl. Thimm 2022). Die sichtbaren Nutzungsdaten und unsichtbaren Algorithmen, die diese berücksichtigen, führen dazu, dass häufig gesehener Content an Bedeutung gewinnt (vgl. Thimm 2022; siehe Einheit Medien.Daten). Das, was die Massenmedien an Inhalten transportieren, wird als die öffentliche Meinung wahrgenommen, an der sich Menschen gern orientieren (vgl. Wulf et al. 2023). Kaum jemand möchte sich zu weit von der öffentlichen Meinung entfernen, um nicht mit einer abweichenden oder unpopulären individuellen Meinung allein dazustehen. Menschen machen sich aus diesem Grund kontinuierlich ein Bild von der Meinungsverteilung in der Gesellschaft. Wer sich in der öffentlichen Mehrheitsmeinung repräsentiert sieht, äußert sich wahrscheinlich eher zu einem Thema als jemand, der*die sich in der Minderheit sieht (vgl. Wulf et al. 2023). Trotz Meinungsfreiheit gibt es also Tabus, die sich in Social Media aber schneller wandeln als in der realen Welt (vgl. Stark/Magin/Geiß 2022). Wer sich in Online-Debatten einen Fehltritt erlaubt, wird leicht zum Opfer eines Shitstorms (Lünenborg 2022). So bezeichnet man ein geballtes Auftreten negativer Kritik in Social Media oder Blogs. Hierüber wird die Identitätskonstruktion in der Online-Welt noch einmal erschwert, wobei marginalisierte Gruppen häufiger Anfeindungen erfahren. Auch an diesem Aspekt zeigt sich, dass Medienkompetenz (vgl. Leaning 2017; siehe Einheit Medien.Rezeption) zur Bewältigung der Anforderungen bei der Nutzung digitaler Medien notwendig ist.

Die durch die algorithmische Vorsortierung von Informationen entstehenden Filterblasenund Echokammern oder auch Fringe Communities können potenziell die soziale Spaltung verstärken, indem sich Menschen mit Gleichgesinnten abkapseln und Andersdenkende selbst ausgrenzen bzw. medial gesteuert voneinander separiert werden. Das kann zu einer »Fragmentierung der Öffentlichkeit« führen (vgl. Heldt 2022). Dabei werden die Filterblasen durch das eigene Rechercheverhalten und die hierdurch bedingten digitalen Spuren im Netz zunehmend adaptiert und technikinduziert verfeinert:

»Einem Muslim werden beim Suchbegriff ›Muslime‹ vorrangig religiöse Themen angeboten, einem Rechtsextremisten dagegen eher Webseiten, die rechtsextreme Positionen gegenüber Muslimen verbreiten. […] Pariser nennt dies das Gegenteil von Informationsfreiheit; die Subjektivierung führe zum Subjektverlust.« (Zorn 2015: 28)

Über algorithmengesteuerte Filterblasen und Echokammern kann die Gefahr von Verschwörungstheorien zunehmen – was die Notwendigkeit verdeutlicht, ganz bewusst immer wieder die eigene Position zu überdenken und sich in möglichst unterschiedlichen sozialen Netzwerken und Medien zu informieren.

Da Nachrichten in einer Kultur der Digitalität mit rasender Geschwindigkeit geteilt werden (können), entstehen auch weitere gravierende Risiken im Bereich des sozialen Miteinanders: Beleidigende Kommentare haben bspw. 51 Prozent der Befragten Personen erlebt (JIM-Studie 2023). Laut Ditch the Label (2017) haben 33 Prozent in Social Media häufig bis ständig Erfahrungen mit Mobbing gemacht, was negative Folgen für die mentale Gesundheit haben kann, die sich bis ins Erwachsenenalter auswirken (vgl. Scott et al. 2016: 2). Mobbing etc. ist dabei kein Phänomen, was sich durch die Existenz digitaler Medien bedingt, aber Social Media stellen einen zusätzlichen Kanal dar, der die Verbreitung von Hassbotschaften über das Teilen beschleunigt.

Die oben genannten Zahlen aus der JIM-Studie sind schnell veraltet. Sie deuten jedoch eine Herausforderung von digitalen Medien an, die unabhängig vom Bezugsjahr ist: die Gefahr eines verantwortungslosen Umgangs mit Daten im Netz. Teilnehmende in Bildungskontexten auf diese Herausforderung hinzuweisen, bleibt eine stetige Aufgabe von Lehrenden (siehe Einheit Medien.Didaktik).

Wir halten fest: Menschen nehmen insbesondere medial vermittelte Informationen wahr, die sich in das eigene Meinungsbild einfügen. Dies liegt nicht nur daran, dass Menschen geneigt sind, vertraute Sichtweisen zu bestätigen (siehe Einheit Medien.Rezeption), sondern auch daran, dass die dargebotenen Inhalte über Algorithmen gesteuert und vorselektiert werden (siehe Einheit Medien.Daten).

Interessant ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass laut der JIM-Studie (2023) die Wahrnehmung von Fake News mit dem Alter kontinuierlich von 40 % im Alter von 12-13 Jahren auf 72 % im Alter von 18-19 Jahren ansteigt. Auch die Wahrnehmung extremer politischer Ansichten steigt von 22 % auf 59 % und die Wahrnehmung von Verschwörungstheorien von 23 % auf 57 % mit zunehmendem Alter kontinuierlich an – ebenso wie die Wahrnehmung von Hassbotschaften (von 22 % auf 53 %) oder die Wahrnehmung beleidigender Kommentare (von 37 % auf 63 %). Dies kann einerseits auf einen absolut kontinuierlich steigenden Wert hindeuten, könnte andererseits allerdings – wie oben angedeutet – positiv gewendet, auch auf altersbedingt zunehmende Medienkompetenz zurückzuführen sein.

In diesem Abschnitt ging es insbesondere um die einerseits identitätsstiftende und andererseits die identitätsgefährdende Funktion von Medien. Es wurde herausgearbeitet, was die algorithmenbasierte Darbietung von Inhalten für die eigene Identitätsbildung bedeutet. Es wurde ebenfalls herausgearbeitet, dass die eigene Identität sich tendenziell im Netz Bestätigung verschafft und somit zur Sich-Selbst-Versicherung beiträgt.

Wer sich tiefergehend mit der technischen Seite von Medien.Bildung auseinandersetzen möchte, sei auf die Einheit Medien.Daten verwiesen. Hier wird die grundlegende Funktionsweise von Algorithmensteuerung erläutert. Weitgehend offen bleibt jedoch die Frage, wie auf die algorithmengesteuerten Filterblasen reagiert werden kann. Tipps finden sich hier: https://www.saferinternet.at/news-detail/filterblasen-im-internet-mythos-realitaetscheck-und-wie-man-sie-umgehen-kann

Die Schaffung eines Bewusstseins für das potenzielle »Gefärbt-Sein« von Informationen kann helfen, diese kritischer zu rezipieren. Auf Ebene des Individuums wird immer wieder auf eine kritisch-reflexive Medienkompetenz abgehoben, aber auf gesellschaftlicher Ebene werden auch Rufe nach staatlicher Regulation laut: Es sei die »Einübung einer kritisch-reflexiven Distanz zu widersprüchlichen Informationslagen mit uneindeutigem Wahrheits- und Wahrhaftigkeitsgehalt ein leitendes Bildungsziel« (Heldt 2022: 4). Da Plattformen von Phänomenen wie Fake News und Hate Speech durchaus profitieren können, setzt »die Bekämpfung dieser Phänomene […] nicht nur individuelle Kompetenzen, sondern auch geeinigte politische Regulierungen und Rahmenbedingungen voraus« (Heldt 2022: 4).

- Es gibt algorithmengesteuerte Filterblasen, die die Meinungsbildung kanalisieren. Über sogenannte Reinforcing Spirals gewinnen die Äußerungen aus der eigenen Community an Bedeutung.

- Durch das Ausblenden von Gegenargumenten ist eine einseitige Identitätsformung bzw. mediale Desinformation möglich.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

5.8 Datenschutz, Big Data und Tracking

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Identität von Menschen durch ihr Surfverhalten quasi »gläsern« wird. Bestimmt hatten die meisten von Ihnen schon einmal ein ungutes Gefühl beim Bezahlen im Internet. Spätestens bei der Eingabe der Kreditkartendaten stellt sich die Frage, wer mitliest und die eigenen Daten ausspioniert. Der Diebstahl von Daten und Identität geschieht meist unbemerkt. Viele Nutzer*innen sind sich der Problematik von Datenkraken kaum bewusst und argumentieren, dass sie nichts zu verbergen hätten.

Abstinenz von Medien ist allerdings ebenfalls keine Lösung: Zorn (2015) stellt heraus, dass

»man dem Einfluss digitaler Medien auf die eigene Identitätsbildung nicht entgehen kann, wenn man sich nicht selbst von der Teilhabe an der Gesellschaft ausschließen will. Auch die Abstinenz von Diensten sei keine Lösung, da sich diese Menschen abschnitten von Partizipations-, Informations- und Bildungsmöglichkeiten« (Zorn 2015: 23).

Gleichzeitig müssen wir uns der Risiken bewusst sein: In Anlehnung an Watzlawicks Ausspruch, man könne nicht nicht kommunizieren, könnte man in Bezug auf Identität ableiten: In der Kultur der Digitalität kann man nicht nicht Spuren hinterlassen. Das Internet vergisst nichts.

Wie gehen Sie mit Cookie-Anfragen um?

Als Ausweg werden häufig Anonymisierungstools vorgeschlagen. Viele fragen sich jedoch, ob sie nicht paradoxerweise auf Grund der Nutzung eines Anonymisierungstools gerade besonders auffällig würden: »trackt« der eingesetzte Tracker-Blocker gegebenenfalls das Surfverhalten im Netz?

»Wozu noch digitale Selbstverteidigung, wenn Privatheit im digitalen Raum ohnehin nicht mehr zu halten ist?« (Gapski 2015: 71)

Wer bspw. Alexa nutzt, willigt über die Akzeptanz der Nutzungsbedingungen dazu ein, dass ein Nutzer*innenprofil zwecks Bereitstellung interessenbasierter Werbung erstellt wird. Außerdem erlaubt man der KI die »Systeme zur Spracherkennung und zum natürlichen Sprachverständnis durch maschinelles Lernen zu trainieren« (Amazon, o. J.). Die manuelle menschliche Überprüfung für Sprachaufzeichnungen kann jedoch auch zum Schutz der Privatsphäre unterbunden werden, indem man die Datenschutzeinstellungen ändert. Schönherr et al. (2020) analysierten in ihrer Studie zufällige Trigger-Worte, bei denen Laute einen Voice Assistant (wie z.B. Alexa) unbeabsichtigt auslösen und kamen auf ca. 735 unbeabsichtigte Aktivierungen in Englisch und ca. 180 in Deutsch (Eckert 2020). In ihrem sechsmonatigen Selbstversuch fand Reporterin Eckert heraus, dass über Aktivitätsprotokolle von Alexa, Siri & Co neben Rückschlüssen auf die Einrichtung in ihrer Wohnung auch Schlüsse auf Urlaubszeiten und über ihren Tagesrhythmus und Routinen (Schlafenszeiten etc.) möglich waren. Der hieraus abzuleitende Tipp besteht in einer genauen Auseinandersetzung mit dem Kleingedruckten der Datenschutz- und Privatsphäreeinstellungen.

Video: »Smart Speaker: Wobei Alexa, Siri & Co. heimlich mithören«

Wie fühlen Sie sich, wenn sie sich die »Gläsernheit« Ihrer Identität bewusst machen? Haben Sie Alexa oder Siri zuhause?

Viele Social-Media-Plattformen sammeln persönliche Daten, wie z.B. die Nutzungsdauer bestimmter Inhalte, nicht verschlüsselte Inhalte einer Nachricht, die nationale Identität und bei Einverständnis auch Standort, Telefonnummer und Kontakte, Alter und Zahlungsinformationen. Nutzer*innen geben ihre Identitäten preis – z.T. wissentlich, z. T. unabsichtlich und unwissentlich. Da Social-Media-Plattformen kommerziell agieren, erhalten Konzepte wie Überwachung und Aufmerksamkeit ökonomische Bedeutung. Über Suchbegriffe und Klickverhalten wird mittels Cookies algorithmengesteuert ein digitales Identitätsprofil erstellt, das zielgerichtete Werbung ermöglicht, inklusive Weiterverkauf gesammelter Daten an Dritte. Mit der Einwilligung zu Cookies sollte entsprechend zurückhaltend umgegangen werden. Sofern Sie in Bildungskontexten unterwegs sind, sollten Sie Ihre Teilnehmenden auf diese Gefahr im Netz explizit hinweisen (siehe Einheit Medien.Didaktik).

Ethisch problematisch wird Überwachung spätestens dann, wenn das gesellschaftliche Wertegefüge tangiert wird und bspw. aus der Kombination von Daten die »Kreditwürdigkeit oder Arbeitsplatztauglichkeit von Individuen errechnet« würde (Gapski 2015: 72).

Dabei erzeugt der Einsatz von KI mitunter das Gefühl einer Scheinobjektivität, da sogenannter »menschlicher Bias« (menschliche Einflussnahme durch Vorurteile) vermeintlich ausgeschaltet sei. Dies widerspricht jedoch der Erkenntnis, dass auch die Programmierung der KI menschengesteuert und damit Bias-anfällig ist. Außerdem geschieht die Speisung der KI mit Daten über Menschen, und damit werden digital gestützte Verfahren ebenfalls pseudoobjektiv: Die vermeintliche Überlegenheit von Career Bots gegenüber Menschen – denen auf Grund von Vorurteilen ggf. unterstellt wird, dass sie nicht wertfrei urteilen könnten – wird durch die ›Menschengemachtheit‹ der algorithmengesteuerten Handlungsvorschriften (Knaus 2018) in Frage gestellt. Konkret übertragen auf den Arbeitsmarkt könnte dies möglicherweise bedeuten, dass eine Person, die sich überdurchschnittlich lange in der Kindererziehung engagiert hat, von einer Recruiting-KI aussortiert wird, da sie nicht die Kriterien der »Durchschnittselternschaft« erfüllt. Zwar können Mitarbeitende in den Personalabteilungen die Identität von Bewerber*innen nicht vorurteilsfrei bewerten, aber eine computergestützte Anwendung kann dies ebenso wenig (siehe Einheit Medien.Daten).

Kernpunkt beim Data Tracking ist, dass die analysierten, z.T. öffentlichen Daten keinen direkten, kausalen Wirkungsbezug zur Zielaussage haben müssen. Es gebe keine belanglosen Daten mehr – so die provokative Aussage von Gapski (2015): Alle Daten seien potenziell relevant. Weber (2018) verweist auf die über Big Data entstandene Option, riesige Datenmengen zu sammeln, zu durchsuchen und neue Querbezüge herstellen zu können, die »von staatlichen Behörden genauso wie von Konzernen (Google, Facebook, Twitter u.v.a.) genutzt« würden – u.a. um neue Informationen, Märkte und Bedürfnisse zu entdecken oder gar Entscheidungshilfen zu gewinnen oder Entwicklungen vorherzusagen zu können. Bezogen auf den eigenen Schutz der Identität bedeutet dies, dass wir heute noch gar nicht vorhersagen können, ob und inwiefern unsere persönlichen Datenspuren möglicherweise später einmal zusammengeführt werden (siehe Einheit Medien.Daten). Als besonders eindrucksvolles Beispiel persönlicher Vorsicht ist die Aussage einer erwachsenen Seminarteilnehmerin in Erinnerung geblieben, die in der Zusammenarbeit mit ihrer chinesischen Teamkollegin keine Kritik an China auf PowerPoint-Folien bringen wollte – mit der Begründung, nicht die Jobchancen ihrer Enkel*innen beeinträchtigen zu wollen.

»Milliarden vernetzte Sensoren, stetig fließende Datenströme, verteilte Hochleistungsprozessoren und selbstlernende Algorithmen – das Zusammenspiel dieser Technologien mit der gesellschaftlichen Kommunikation führt zu dem, was in der mediensoziologischen Tradition als ›Medienkatastrophe‹ bezeichnet werden kann: Die neuen kommunikativen Möglichkeiten überfordern die bisherigen Strukturen der Gesellschaft.« (Baecker 2013: 158; Gapski 2015: 63)

Insbesondere die Intransparenz der Algorithmen ist hierbei kritisch zu sehen: »Dabei ist zum einen nicht immer ganz klar, was ein algorithmisches System gelernt hat, und zum anderen, wie es zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist (vgl. Manovich 2017: 4). ChatGPT-Erfinder und Geschäftsführer von OpenAI, Sam Altman, geht sogar so weit, die Risiken mit Pandemien oder Atomkriegen zu vergleichen. Menschen könnten durch die technologiegestützte Verbreitung von Falschinformationen desinformiert sein und abhängig von Medien werden. Unterzeichner einer KI-kritischen Stellungnahme sind auch Demis Hassabis, Google-Schwesterfirma Deep Mind, und Geoffrey Hinton (KI-Forscher, Universität Toronto). Dieser kündigte im Jahr 2023 bei Google, um Risiken von KI offen thematisieren zu können. Big Data sei aber nicht nur ein »Medium der Prämediation, sondern auch der Massenüberwachung in der Demokratie« (Weber 2018: 91).

Häufig sei gerade Jugendlichen die Brisanz und Sensibilität von Self-Tracking, z.B. aus dem Freizeitbereich für den Vergleich sportlicher und körperlicher Leistungen mit Durchschnittswerten nicht bewusst: Sie hätten »die Vorstellung, dass Self-Tracking-Technologien besser und präziser funktionieren, wenn sie über möglichst viele persönliche Daten verfügen«. Hier zeigt sich der Trugschluss im Hinblick auf »Identität«. Die aus der medialen Überwachung entstehende Überwachungsgesellschaft ist mehr als ambivalent: Weber (2018) spitzt die Ambiguität der Überwachung zu, wenn sie einerseits feststellt, Big Data (Mining) ermögliche Analysen, die vom Trendmining bis zum Riot Forecasting und Targeted Killing genutzt werden könnten; andererseits ausführt, so sollten nicht nur neue Bedürfnisse und Märkte produziert und bedient, sondern auch politische, ökologische oder ökonomische Risiken minimiert werden (Weber 2018). Dass die Möglichkeit, Daten großflächig abzugreifen, zu speichern und auszuwerten, auch als geradezu perfekte staatliche Überwachungsmethode genutzt werden könne, sei spätestens mit den Snowden-Enthüllungen eine Binsenweisheit geworden. Andererseits arbeitet Weber (2018) auch eine Dimension der Achtsamkeit und des »Umsorgtwerdens« im Kontext medialer Überwachung heraus, etwa bei der Überwachung von Kleinkindern oder Kranken, denn Teilnahme – sowohl an der analogen als auch digitalen Gesellschaft – ist an Wahrgenommen-Werden gekoppelt. Medien ermöglichen Kommunikation und Wahrgenommen-Werden und sind mithin wichtig für die Identitätsbildung.

Stellt man sich die Frage, was medialer Überwachung zum Schutz der eigenen Identität entgegenzusetzen sei, ist das Ablehnen nicht notwendiger Cookies und die bedachte Auswahl von Messengerdiensten und Suchmaschinen zu empfehlen. Auf Grund eines sozialen Erwartungsdrucks – bspw. über den Messenger WhatsApp erreichbar zu sein – setzt man sich, trotz der Kenntnis über die Existenz datenschutztechnisch besserer Alternativen, häufig über anders lautende Empfehlungen hinweg. Dennoch existieren Tools mit unterschiedlicher »Sicherheit« im Netz, sodass eine kritisch-reflexive Nutzung auch hier angezeigt ist.

Es ist festzuhalten, dass Mediennutzung und der Einsatz von KI kritisch überprüft werden sollte. Auch vor einer unreflektierten Weiterentwicklung und Forschung über KI oder dessen Glorifizierung ist zu warnen, da die Auswirkungen der »Kultur der Digitalität« (Stalder 2016) noch gar nicht zu überblicken sind.

»Zudem können nicht nur solche Systeme, die im Sinne der KI-Verordnung als hochriskant zu klassifizieren wären, ethisch bedenklich sein. Auch KI-Systeme, die im Sinne der KI-Verordnung ein geringes Risiko tragen, können ethisch höchst bedenklich sein und sollten nicht voreilig und endgültig als unbedenklich eingestuft werden.« (Vogel-Adham et al. 2023: 10)

Letztlich obliegt es der Medienkompetenz jeder*s Einzelnen, aber gleichzeitig auch der gesellschaftlichen demokratischen Gesamtverantwortung, die ethischen Bedenken ernst zu nehmen und ethisch verantwortungsvoll zu agieren.

- Über »Datenkraken« kann es zu Identitätsdiebstahl kommen.

- Digitale Identitäten könnten Auswirkungen auf die Offlinerealität haben: z.B. beim Personalrecruiting.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

5.9 Fazit

In der Rückschau der gesamten Einheit lässt sich zusammenfassen, dass digitale Medien sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Identität haben können. Durch den Zugang zu globalen Medieninhalten und die postmoderne Gesellschaft ist eine freiere Identitätsbildung möglich. Positive Effekte sind insbesondere für Personen erwartbar, die auf Grund besonderer Vorstellungen oder Heterogenitätsmerkmale keine gleichgesinnten Menschen im realen Leben finden können, z.B. in dünn besiedelten Regionen. Digitale Medien bieten hier die Möglichkeit, eine ähnlich denkende Community zu finden. Negative Effekte sind insbesondere bei übermäßigem Medienkonsum zu erwarten, v.a. dann, wenn die digitale Welt wichtiger wird als das reale Leben. Gefahren für die Identitätsbildung bestehen zudem über Falschnachrichten und Filterblasen, nämlich dann, wenn Identität bzw. Meinungsbildung algorithmengesteuert beeinflusst werden. Nichtsdestotrotz ist die Nutzung digitaler Medien, v.a. von Social Media, in den meisten Bereichen unserer Gesellschaft eine Voraussetzung für Teilhabe.

- Aktiv gegen Mediensucht e.V. (Hg.). Die Diagnose, Aktiv gegen Mediensucht e.V., [online], https://www.aktiv-gegen-mediensucht.de/diagnose-mediensucht/

- DAK-Gesundheit (Hg.) (2023). DAK-Studie: In Pandemie hat sich Mediensucht verdoppelt, DAK.de, [online], https://www.dak.de/dak/bundesthemen/dak-studie-in-pandemie-hat-sich-mediensucht-verdoppelt-2612364.html/

- Medienanstalt Rheinland-Pfalz. klicksafe. Ludwigshafen. https://www.klicksafe.de/

- Psychosomatische Klinik Kloster Dießen GmbH & Co. KG. Herzlich Willkommen in unserer Akutklinik für psychosomatische Medizin! Dießen. www.psychosomatik-diessen.de

- Schwarz, S./Martin, D.: Medienfasten. Einfach mal abschalten. Herdecke. https://medienfasten.org/

- STRG_F (2020). Smart Speaker: Wobei Alexa, Siri & Co. heimlich mithören | STRG_F., YouTube, [Video] https://www.youtube.com/watch?v=BBkXKPfvyBI

- WHO – World Health Organization (2019). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), World Health Organization, [online], https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases

- Young, K. S. et al.(2000). Cyber-Disorders: The Mental Health Concern for the New Millenium. In: CyberPsychology and Behavior 3(5), 475-479.

5.10 Verwendete Quellen

Ahlborn, J. (2023). KI – Kunst – Bildung. Wie komplexe algorithmische Systeme das Verhältnis von Kunst, Ästhetik und Bildung verschieben. In: Leineweber, C./Waldmann, M./Wunder, M. (Hg.), Materialität – Digitalisierung – Bildung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 192-209.

Aktiv gegen Mediensucht e.V. (Hg.). Die Diagnose, Aktiv gegen Mediensucht e.V, [online], https://www.aktiv-gegen-mediensucht.de/diagnose-mediensucht/

Amazon (o. J.) https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GVP69FUJ48X9DK8V

Baecker, D. (2013). Beobachter unter sich. Eine Kulturtheorie. 1. Aufl. Berlin: Suhrkamp. https://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783518585900.pdf

Besand, A. (2020). Die Krise als Lerngelegenheit. Oder: Kollaterales politisches Lernen im Kontext der Covid-19-Pandemie, Technische Universität Dresden, [online], https://tu-dresden.de/gsw/phil/powi/dpb/studium/lehrveranstaltungen/die-krise-als-lerngelegenheit?set_language=de

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I Cognitive Domain. New York: David McKay.

Brüggen, N./ Schober, M. (2020). Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit Self-Tracking im Freizeitsport. Explorative Studie im Rahmen des Projekts »Self-Tracking im Freizeitsport«. Hg. v. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. München.

Dakanalis, A. et al. (2015). The Developmental Effects of Media-ideal Internalization and Self-objectification Processes on Adolescents' Negative Body-feelings, Dietary Restraint, and Binge Eating. In: European Child & Adolescent Psychiatry 24 (8), 997-1010.

DAK-Gesundheit (Hg.) (2023). DAK-Studie: In Pandemie hat sich Mediensucht verdoppelt, DAK.de, [online], https://www.dak.de/dak/bundesthemen/dak-studie-in-pandemie-hat-sich-mediensucht-verdoppelt-2612364.html

Ditch the Label (2017). The Annual Bullying Survey 2017. https://www.ditchthelabel.org/wp-content/uploads/2017/07/The-Annual-Bullying-Survey-2017-1.pdf

Eckert, S. (2020) Smart Speaker: Wobei Alexa, Siri & Co. heimlich mithören, https://www.youtube.com/watch?v=BBkXKPfvyBI

Eickelpasch, R. (2004). Identität. Bielefeld: transcript. https://www.degruyter.com/isbn/9783839402429

Gapski, H. (2015). Medienbildung in der Medienkatastrophe – Big Data als Herausforderung. In: Gapski, H. (Hg.), Big Data und Medienbildung. Zwischen Kontrollverlust, Selbstverteidigung und Souveränität in der digitalen Welt. (Schriftenreihe zur digitalen Gesellschaft NRW 3), Düsseldorf/ München: kopaed, 63-80.

Goodyear, V. A./Kerner, C./Quennerstedt, M. (2019). Young People’s Uses of Wearable Healthy Lifestyle Technologies; Surveillance, Self-surveillance and Resistance. zit.n. Raab, A./Höger, B./Günther, E. A./Meier, S./Kayali, F./Guzmán-Medrano, D./Diketmüller, R. (2023). Bildung und Ermächtigung von Jugendlichen zur reflexiven Gestaltung digitaler Gesundheitstechnologien. In: Leineweber, C./Waldmann, M./Wunder, M. (Hg.). Materialität – Digitalisierung – Bildung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 156-172. In: Sport, Education and Society 24(3), 212-225.

Hamisch, K./Kruschel, R. (2022). Zwischen Individualisierungsversprechen und Vermessungsgefahr – Die Rolle der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz in der inklusiven Schule. In: Schimek, B. et al. (Hg.), Grenzen.Gänge.Zwischen.Welten. Kontroversen – Entwicklungen – Perspektiven der Inklusionsforschung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 108-115.

Heffler, K. et al (2020). Association of Early-Life Social and Digital Media Experiences with Development of Autism Spectrum Disorder-Like Symptoms. In: JAMA pediatrics 174(7), 690-696.

Heine, C./O’Connor, D. (2014). Teaching Information Fluency. How to Teach Students to Be Efficient, Ethical, and Critical Information Consumers. Lanham/Toronto/Plymouth, UK: Scarecrow Press.

Heldt, I. (2022). Digitalisierung, Mediatisierung, Demokratie. Politische Medienbildung als Anliegen und Auftrag der Erwachsenenbildung. In: Magazin erwachsenenbildung.at Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs 44/45 (13), 1-9.

Holland, G. Tiggemann, M. (2017). »Strong beats skinny every time«: Disordered Eating and Compulsive Exercise in Women who Post Fitspiration on Instagram. zit.n. Raab, A./Höger, B./Günther, E. A./Meier, S./Kayali, F./Guzmán-Medrano, D./Diketmüller, R. (2023). Bildung und Ermächtigung von Jugendlichen zur reflexiven Gestaltung digitaler Gesundheitstechnologien. In: Leineweber, C./Waldmann, M./Wunder, M. (Hg.): Materialität – Digitalisierung – Bildung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 156-172.

Knaus, T. (2018). Technikkritik und Selbstverantwortung. Plädoyer für ein erweitertes Medienkritikverständnis. In: Niesyto, H./ Moser, H. (Hg.), Medienkritik im digitalen Zeitalter. (Medienpädagogik interdisziplinär 11). München: kopaed, 91-107.

Kneidinger-Müller, B. (2022). Identitätsbildung in sozialen Medien. In: Schmidt, J.-H./ Taddicken, M. (Hg.), Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS (Springer NachschlageWissen), 1-21.

Körber, C./Schaffar, A. (2002). Identitätskonstruktionen in der Mediengesellschaft. Theoretische Annäherungen und empirische Befunde. In: Medien-Impulse 11(41), 80-86.

Langarizadeh, M. et al. (2021). Mobile Apps for Weight Management in Children and Adolescents. An Updated Systematic Review. In: Patient Education and Counseling 104(9), 2181-2188.

Leaning, M. (2017). Media and Information Literacy. An Integrated Approach for the 21st Century. Cambridge, MA, Kidlington: Chandos. https://www.sciencedirect.com/science/book/9780081001707

Leistert, O./Röhle, T. (Hg.) (2011). Generation Facebook. Über das Leben im Social Net. zit.n. Weber, J. (2018). Pleasing Little Sister. Big Data und Social Media Surveillance. In: Mämecke, T./Passoth, J.-H./Wehner, J. (Hg.): Bedeutende Daten. Modelle, Verfahren und Praxis der Vermessung und Verdatung im Netz. Wiesbaden: Springer VS (Medien – Kultur – Kommunikation), 91-104. Bielefeld: transcript.

Lund, B. D./Wang, T. (2023). Chatting About ChatGPT: How may AI and GPT Impact Academia and Libraries? In: LHTN 40(3), 26-29.

Lup, K./Trub, L./Rosenthal, L. (2015). Instagram #Instasad? Exploring Associations Among Instagram Use, Depressive Symptoms, Negative Social Comparison, and Strangers Followed. In: Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 18(5), 247-252.

Lupton, D. (2018). Digital Health. Critical and Cross-disciplinary Perspectives. London/New York: Routledge Taylor & Francis Group.https://www.taylorfrancis.com/books/9781315648835

Lünenborg, M. (2022). Soziale Medien, Emotionen und Affekte. In: Schmidt J.-H./Taddicken, M. (Hg.), Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS (Springer NachschlageWissen), 1-18.

Manovich, L. (2017). Automating Aesthetics. Artificial Intelligence and Image Culture. In: Flash Art International 316.

Marschall, J. et al./DAK-Gesundheit (Hg.) (2018). DAK-Gesundheitsreport 2018. IGES Institut GmbH. Hamburg, [online] https://www.dak.de/dak/download/gesundheitsreport-2018-pdf-2073702.pdf

Medienanstalt Rheinland-Pfalz: klicksafe. Ludwigshafen. https://www.klicksafe.de/

MFPS – Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2023). JIM-Studie 2023 Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Stuttgart. https://mpfs.de/studie/jim-studie-2024/

Pariser, E. (2012). Filter Bubble. Wie wir im Internet entmündigt werden. München: Hanser Verlag.

Polizzi, G. (2020). Information Literacy in the Digital Age. Why Critical Digital Literacy Matters for Democracy. In: Goldstein, S. (Hg.), Informed Societies. Why Information Literacy Matters for Citizenship, Participation and Democracy. London: Facet Publishing, 1-24.

Psychosomatische Klinik Kloster Dießen GmbH & Co. KG. Herzlich Willkommen in unserer Akutklinik für psychosomatische Medizin! Dießen. www.psychosomatik-diessen.de

Raab, A. et al. (2023). Bildung und Ermächtigung von Jugendlichen zur reflexiven Gestaltung digitaler Gesundheitstechnologien. In: Leineweber, C./Waldmann, M./ Wunder, M. (Hg.). Materialität – Digitalisierung – Bildung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 156-172.

Reich, K. (2016). Die konstruktivistische und inklusive Didaktik. In: Porsch, R. (Hg.), Einführung in die Allgemeine Didaktik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Lehramtsstudierende. Münster/New York: Waxmann Verlag, 177-206.

Rich, E. (2018). Gender, Health and Physical Activity in the Digital Age: Between Postfeminism and Pedagogical Possibilities. In: Sport, Education and Society 23(8), 736-747.

Rich, E. et al. (2020). Digital Health Generation? Young People’s Use of ›Healthy Lifestyle‹ Technologies. Project Report. University of Bath, Bath, UK. www.digitalhealthgeneration.net/

Schachtner, C. (2001). Lernziel Identität. Medienkompetenz als Identitätskompetenz. In: Medien-Impulse 01, 25-33.

Schönherr, L. et al. (2020). Unacceptable, where is my Privacy? Exploring Accidental Triggers of Smart Speakers. Ruhr Universität Bochum/Max Planck Institute for Security and Privacy. https://arxiv.org/pdf/2008.00508

Schwarz, S./Martin, D. Medienfasten. Einfach mal abschalten. Herdecke. https://medienfasten.org/

Shensa, A. et al. (2018). Social Media Use and Depression and Anxiety Symptoms. A Cluster Analysis. In: American Journal of Health Behavior 42(2), 116-128.

Skalická, V. et al. (2019). Screen Time and the Development of Emotion Understanding from Age 4 to Age 8: A Community Study. In: The British Journal of Developmental Psychology 37(3), 427-443.

Stalder, F. (2016). Kultur der Digitalität. Berlin: Suhrkamp. https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-29737

Stark, B./Magin, M./Geiß, S. (2022). Meinungsbildung in und mit sozialen Medien. In: Schmidt, J.-H/Taddicken, M. (Hg.), Handbuch Soziale Medien. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien (Springer Reference Sozialwissenschaften), 1-19.

Storch, M. (1999). Identität in der Postmoderne – mögliche Fragen und mögliche Antworten. In: Blickenstrorfer, J./Dohrenbusch, H. (Hg.), Allgemeine Heilpädagogik. Eine interdisziplinäre Einführung. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.

STRG_F (2020). Smart Speaker: Wobei Alexa, Siri & Co. heimlich mithören | STRG_F., YouTube, [Video] https://www.youtube.com/watch?v=BBkXKPfvyBI

Stricker, J. (2023). Out of Orientierung: Über den Einfluss des Digitalen auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher. In: Gross, F. v./Röllecke, R. (Hg.), Postdigitale Kulturen Jugendlicher. Medienpädagogische Gestaltungs- und Identitätsräume: Beiträge aus Forschung und Praxis: prämierte Medienprojekte. (Dieter Baacke Preis Handbuch 18). München: kopaed, 61-68.

Strube, T. B./In-Albon, T./Weeß, H.-G. (2016). Machen Smartphones Jugendliche und junge Erwachsene schlaflos? Eine Untersuchung zur Smartphonenutzung in der Bettumgebung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihre Auswirkungen auf Schlafhygiene, subjektive Schlafqualität und Tagesschläfrigkeit. In: Somnologie 20(1), 61-66.

Suggate, S. P./Martzog, P. (2020). Screen-time Influences Childrens' Mental Imagery Performance. In: Developmental Science 23(6), e12978.

Thimm, C. (2022). Soziale Medien und Partizipation. In: Schmidt, J.-H./Taddicken, M. (Hg.). Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS (Springer NachschlageWissen), 191-210.

Vogel-Adham, E. et al. (2023). Sozio-ethische Aspekte KI-gestützter Bildungstechnologien. Empfehlungen eines Expert_innen-Workshops. Ein Dossier im Rahmen des Innovationswettbewerbs INVITE. Hg. v. Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH. Berlin.

Weber, J. (2018). Pleasing Little Sister. Big Data und Social Media Surveillance. In: Mämecke, T./Passoth, J.-H./Wehner, J. (Hg.), Bedeutende Daten. Modelle, Verfahren und Praxis der Vermessung und Verdatung im Netz. Wiesbaden: Springer VS (Medien – Kultur – Kommunikation), 91-104.

WHO – World Health Organization (2019). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases

Wulf, T. et al. (2023). Medienpsychologie. Baden-Baden: Nomos (Studienkurs Medien & Kommunikation).

Young, K. S. et al. (2000). Cyber-Disorders. The Mental Health Concern for the New Millennium. In: CyberPsychology & Behavior 3(5), 475-479. http://netaddiction.com/articles/cyberdisorders.pdf

Zorn, I. (2015). Warum sich Medienpädagogik mit Big Data Analysis befassen sollte. In: Gapski, H. (Hg.), Big Data und Medienbildung. Zwischen Kontrollverlust, Selbstverteidigung und Souveränität in der digitalen Welt. (Schriftenreihe zur digitalen Gesellschaft NRW 3). Düsseldorf/München: kopaed, 20-32.

Zuboff, S. (2019). Surveillance Capitalism – Überwachungskapitalismus – Essay. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Schmid, Bernhard. Hg. v. Bundeszentrale für politische Bildung. Konferenz »Zukunft der Datenökonomie« des Forums Privatheit. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/292337/surveillance-capitalism-ueberwachungskapitalismus-essay/

5.11. Weiterführende Literatur

Hier können Sie mehr zu den im Text genannten Theorien nachlesen.

Reinforcing spirals

Die Theorie der Reinforcing Spirals (Slater, 2007) beschreibt, wie Mediennutzung und bestehende Einstellungen oder Überzeugungen sich gegenseitig verstärken. Menschen neigen dazu, Medieninhalte zu konsumieren, die ihre bestehenden Ansichten unterstützen, was diese Ansichten weiter stärkt und ihre zukünftige Mediennutzung beeinflusst. Dies kann zu einer zunehmenden Polarisierung von Meinungen und Verhaltensweisen führen.

Slater, M. D. (2007). Reinforcing Spirals: The Mutual Influence of Media Selectivity and Media Effects and Their Impact on Individual Behavior and Social Identity. Communication Theory, 17(3), 81–303.

Social Identity Theory

Eine von Henri Tajfel und John C. Turner (1986) entwickelte Theorie, die erklärt, wie Menschen ihr Selbstkonzept auf der Basis ihrer Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen formen. Die Theorie betont, dass Individuen ihre soziale Identität durch die Mitgliedschaft in Gruppen definieren und dadurch ihr Selbstwertgefühl steigern. Dies führt oft zu einer Unterscheidung zwischen »Wir« (Ingroup) und »Sie« (Outgroup).

Tajfel, H. & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In J.T. Jost & J. Sidanius (Hrsg.), Political Psychology (S. 276–293). New York & Hove: Psychology Press.