Text: Medien.Begriffe

| Sitio: | OpenMoodle der Universität Bielefeld |

| Curso: | Medienkompetenz für die digitale Welt. Ein praktischer Wegweiser |

| Libro: | Text: Medien.Begriffe |

| Imprimido por: | Svečio paskyra |

| Día: | lunes, 19 de enero de 2026, 11:23 |

Tabla de contenidos

- 1. Was meinen wir mit dem Begriff ›Medien‹?

- 2. Von Medienkompetenz zur Medienbildung

- 3. ›Digitalisierung‹ – ein vager Begriff

- 4. Digitalisierung – oder Transformation in 0 und 1

- 5. Null und Eins – Ein Binärcode für alle Informationen dieser Welt

- 6. Gesellschaftliche Veränderungen durch digitale Technologien und Werkzeuge

- 7. Veränderungen des Alltags – ein Beispiel

- 8. Digitale Technologien und die Veränderungen in unserem Alltag

- 9. Leitmedienwechsel – Vom Buchdruck zur Informationskultur

- 10. Kultur der Digitalität

- 11. Wie generieren wir Bedeutung in dieser Kultur der Digitalität?

- 12. Fazit

- 13. Verwendete Quellen

1.1. Was meinen wir mit dem Begriff ›Medien‹?

Welche Begrifflichkeiten sind für Sie relevant, wenn Sie an diesen Kurs denken?

Abb. 1.1: Medienbegriffe.

Quelle: eigene Darstellung.

Alltagssprachlich meint man mit dem Begriff ›Medien‹ meist Massenmedien wie das Internet, Fernsehen oder Radio. In den Kommunikations- und Medienwissenschaften wird der Begriff viel grundlegender verstanden und Medien werden meist als »Mittler von Kommunikation« bezeichnet, wobei der Medienbegriff z.T. sehr weit ausgelegt wird.

Überlegen Sie, was Sie als Medien oder Medium bezeichnen. Welche Arten von Medien fallen Ihnen ein?

Venus (2009: 264) schreibt: »Medien sind – soweit besteht Konsens in den Medienwissenschaften – Institutionen und Technologien, die Bilder, Klänge, Texte und ihre Kombinationsformen (re-)produzieren, speichern, transformieren und verfügbar machen.« So können mit dem Begriff Medien je nach Kontext sowohl Inhalt (Informationen oder Daten) als auch Institution (Medienanstalten, Medienhäuser), Form (Roman, Gedicht, Kurzfilm, Podcasts) oder Kanal (Bild, Audio, Bewegt-Bild, Buch, Internet) gemeint sein.

Eine sehr häufig genutzte Unterteilung von Medien ist die von Pross (1970), der zwischen primären, sekundären und tertiären Medien unterscheidet. Als primäre Medien werden Medien bezeichnet, die keine technischen Hilfsmittel benötigen. So zählen Gespräche, Mimik und Gestik zu primären Medien, da über die Sinneskanäle des Menschen Informationen direkt von Person zu Person ausgetauscht werden. Ist nur auf der Seite des*r Absender*in ein Gerät nötig, handelt es sich um sekundäre Medien. Darunter fallen bspw. Plakate, Bücher, Briefe, Flaggensignale oder Rauchzeichen. Wird sowohl auf Seiten des*r Absender*in als auch des*r Empfänger*in ein technisches Gerät benötigt, handelt es sich nach Pross um tertiäre Medien. Dies ist bei allen elektronischen Medien wie dem Telefon, E-Mail, Rundfunk und Fernsehen der Fall. Einige Wissenschaftler*innen ordnen Medien, für die es einer Internetverbindung bedarf, wie E-Mail, Soziale Netzwerke und Videoplattformen, den quartären Medien zu.

Medien stehen, das macht diese Unterteilung deutlich, zwischen Menschen und/oder Geräten (siehe auch Einheit Medien.Didaktik). So kann das Wort ›Medium‹ zurückgeführt werden auf das lateinische ›medius‹, das so viel heißt wie »in der Mitte befindlich« (vgl. Dudenredaktion 2023

Abb. 1.2: Der Raum als Medium und Mittler von Informationen.

Quelle: eigene Darstellung.

Sehr weit ausgelegt wird der Medienbegriff z.B. von Muuß-Merholz, der Medien als »Das um uns herum, das, worin Leben stattfindet« oder auch »Das, was zwischen uns und dem Rest der Welt ist und uns miteinander verbindet« beschreibt (Muuß-Merholz 2021: Min. 1:38-1:45).

In seinem Video »Das Medium des Pinguins – die blaue und die grüne Medienwelt« beschreibt er zudem, dass wir im Umgang mit digitalen Medien auf neue Begebenheiten treffen und sie somit mehr sind als ein bloßes Werkzeug. So verändern bspw. digitale Schreibtools, die das zeitgleiche, ortsunabhängige Schreiben ermöglichen, den Schreibprozess an sich.

Video: »Das Medium des Pinguins – die blaue und die grüne Medienwelt«

Im Rahmen dieses Kurses wird der Begriff ›Medien‹ meist entsprechend Tulodziecki, Herzig und Grafes pragmatischen Begriffsverständnisses genutzt, wobei »Medien als Mittler zu verstehen [sind], durch die in kommunikativen Zusammenhängen potenzielle Zeichen mit technischer Unterstützung aufgenommen bzw. erzeugt und verarbeitet, übertragen, gespeichert oder wiedergegeben bzw. präsentiert […] und verfügbar« (Tulodziecki et al. 2021: 33) werden. Medien können demnach ebenso Medienbereiche oder Medienarten sein, wie das Fernsehen oder der Computer, oder auch ein konkretes Medienangebot, wie eine bestimmte Fernsehsendung oder eine bestimmte Website (vgl. ebd.: 34). Zudem werden wir im Sinne des Titels »Medienkompetenz für die digitale Welt« insbesondere auf Phänomene, Praktiken, Chancen und Herausforderungen digitaler Medien eingehen. Bevor wir jedoch die Begriffe ›Digitalisierung‹ und ›Digitalität‹ näher beschreiben, soll zunächst ein kurzer Blick auf die Begriffe ›Medienbildung‹ und ›Medienkompetenz‹ geworfen werden.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

1.2. Von Medienkompetenz zur Medienbildung

Stop and Think

Den Begriff ›Medien‹ haben Sie bereits kennengelernt. Überlegen Sie, was Sie unter Kompetenz und Bildung verstehen. Inwiefern unterscheiden sich vor diesem Hintergrund die Begriffe ›Medienkompetenz‹ und ›Medienbildung‹?

Medienkompetenz und Medienbildung zielen beide auf den souveränen Umgang mit Medien ab. So führt der Einsatz von Medien nicht zwangsläufig zum Erwerb von Medienkompetenzen und stellt nicht unbedingt Medienbildung dar. Unter beiden Begriffen wird neben dem Einsatz von Medien (siehe auch Einheit Medien.Didaktik) auch das Lernen über Medien verstanden.

Die Begriffe ›Medienkompetenz‹ und ›Medienbildung‹ werden von einigen Autor*innen synonym genutzt. Andere verstehen unter den beiden Begriffen Unterschiedliches und nutzen entweder nur den einen oder anderen oder beide Begrifflichkeiten. Um die Unterschiede in der Verwendung beider Begrifflichkeiten aufzuzeigen, sollen daher die Hintergründe der Begriffe ›Medienkompetenz‹ und ›Medienbildung‹ beleuchtet werden.

Der Begriff ›Medienkompetenz‹ wurde in den 1970er Jahren von Baacke ausdifferenziert, der darunter »die Fähigkeit [versteht], in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen« (1996: 119). Mittlerweile gibt es viele verschiedene Modelle. Baackes Modell mit den folgenden vier Dimensionen von Medienkompetenz gilt für den deutschsprachigen Raum jedoch als wegweisend:

Abb. 1.3: Dimensionen von Medienkompetenz nach Baacke (1996)

Quelle: public domain.

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe: Vier Dimensionen der Medienkompetenz

Baacke bezog sich bei seinen Überlegungen zum Medienkompetenzbegriff auf Konzepte der 1970er Jahre zur Sprachtheorie und zur Kommunikativen Kompetenz. Medienkompetenz wurde im engeren Sinne also nicht aus der pädagogischen Begriffstradition hergeleitet (vgl. Hugger 2008: 93f.; Kamin/Bartolles 2022: 28). Zudem erscheint der Begriff vielen vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung nicht mehr als ausreichend.

Der Begriff ›Medienbildung‹ wird dagegen auf ein bildungstheoretisches Verständnis zurückgeführt, welches Jörissen und Marotzki (2009) als strukturale Medienbildung ausdifferenziert haben. Danach ist Medienbildung als ein Prozess zu verstehen, der nicht durch Kompetenzbeschreibungen vorgeschrieben werden kann, sondern vom Individuum ausgeht und über die Schule hinaus das lebenslange Lernen betrifft (vgl. ebd.; Kamin/Bartolles 2022: 28). Entgegen eines festen Kanons an Medienkompetenzen geht es bei Medienbildung stärker um den Erwerb von Orientierungswissen und um reflexive Kompetenzen. In unserer modernen, pluralistischen Gesellschaft muss der Mensch durch den Wegfall tradierter Ordnungsschemata (Werte, Normen etc.) mit Hilfe seines Fakten- und Orientierungswissens selbst Bestimmtheit erzeugen, aber auch Unbestimmtheit zulassen (vgl. ebd.). So schreiben Kamin und Bartolles (2022: 29) auch, es müssten reflexive Prozesse der Erfahrungsverarbeitung und des Umgangs mit Unbestimmtheit angeregt werden, sodass von Bildungsprozessen gesprochen werden kann. Bei der Überprüfung des Wahrheitsgehalts einer Nachricht kann bspw. nicht immer endgültig geklärt werden, ob es sich um eine wahre oder falsche Nachricht (Fake News

Zum Weiterlesen empfehlen sich dieser kurze Blogeintrag von Jörissen (2013) mit fünf Sätzen zur Medienbildung

Viele Wissenschaftler*innen nutzen den Begriff ›Medienbildung‹, um an dieses weite Begriffsverständnis anzuknüpfen. Wenn es um die praktische Kompetenzvermittlung in Schule oder Beruf geht, wird auch häufig der Medienkompetenzbegriff genutzt, da die Ausbildung dort in der Regel auf konkrete Kompetenzen abzielt. Letztere sind häufig auch in spezifischen Kompetenzrastern oder -rahmen festgehalten, wie bspw. dem Medienkompetenzrahmen NRW (Medienberatung NRW 2020) für Schulen oder dem europäischen Referenzrahmen DigComp (Vuorikari et al. 2022) für lebenslanges Lernen und Beschäftigung in der digitalen Gesellschaft.

- Medien werden meist als Mittler von Kommunikation verstanden. Der Begriff wird dabei z.T. sehr weit ausgelegt und kann je nach Nutzungskontext Institution, Inhalt, Form oder Kanal sein.

- Der Begriff ›Medienkompetenz‹ steht im engen Zusammenhang mit Baackes Begriffsverständnis, welches er in vier Dimensionen konkretisiert: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung.

- Medienkompetenz und Medienbildung zielen beide auf den souveränen Umgang mit Medien ab. Medienbildung geht dabei über den Medienkompetenzbegriff hinaus, wird als Bildungsprozess verstanden und betont stärker den Erwerb von Orientierungswissen und reflexiven Kompetenzen.

Ausgehend von diesen grundsätzlichen Überlegungen zum Themenfeld Medien möchten wir Sie nun einladen, sich konkreter mit digitalen Medien und dem damit verbundenen Prozess der Digitalisierung zu beschäftigen.

1.3. ›Digitalisierung‹ – ein vager Begriff

Der Begriff ›Digitalisierung‹ ist seit Jahrzehnten in aller Munde. Wussten Sie bspw., dass bereits in den 1940er Jahren die ersten Computer von analog auf digital umgestellt wurden (vgl. Passig/Scholz 2015)?

Der Begriff wird in unserem Alltag ganz selbstverständlich verwendet. Doch was bedeutet Digitalisierung konkret und welche Auswirkungen hat sie auf unsere Gesellschaft?

Definieren Sie den Begriff ›Digitalisierung‹ für sich. Welche weiteren Begriffe fallen Ihnen in diesem Zusammenhang ein? Erstellen Sie dazu eine Mindmap, bei der der Begriff ›Digitalisierung‹ den Kern darstellt, und ordnen Sie die anderen Begriffe davon ausgehend an.

Wahrscheinlich ist Ihnen diese scheinbar einfache Aufgabe schwerer gefallen, als Sie zunächst erwartet haben. Vielleicht sind Sie bei der Beantwortung immer wieder zwischen verschiedenen Begriffsdefinitionen hin und her gesprungen, haben mal mehr die technischen Aspekte und mal mehr die damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen in den Vordergrund gestellt. Mit dieser Herausforderung sind Sie nicht allein. Je nach Disziplin unterscheiden sich die Definitionen des Begriffs der Digitalisierung enorm (vgl. Heinz 2023). Hier zeigt sich ein Kernproblem des Begriffs, denn er hat sich von einem konkret besetzten Wort mit einer klaren Definition zu einem Begriff mit einer sehr vagen (bzw. variierenden) Definition entwickelt. Würde man hundert Personen in einer Einkaufspassage bitten, den Begriff zu definieren, so würde man eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Antworten erhalten, je nachdem, welche Perspektive die Person auf die digitalen Technologien und die damit verbundenen Transformationsprozesse

An dieser Stelle soll versucht werden, etwas Klarheit in den Begriffsdschungel zu bringen.

- Der Begriff ›Digitalisierung‹ lässt sich nicht eindeutig definieren.

- Unter dem Begriff ›Digitalisierung‹ werden sowohl technische Prozesse als auch damit verbundene gesellschaftliche Veränderungen zusammengefasst.

- Die Definitionen von Digitalisierung variieren je nach Disziplin stark.

1.4. Digitalisierung – oder Transformation in 0 und 1

Digitalisierung bedeutet zunächst Transformation, konkret die Umwandlung analoger Informationen in das binäre System mit den beiden Ziffern Null und Eins und damit die Überführung in eine digitale Form. Diese digitale Form kann dann von Computern und anderen digitalen Geräten verarbeitet und gespeichert werden.

Analoge Daten zeichnen sich dadurch aus, dass sie kontinuierlich verlaufen und nicht eindeutig voneinander abgrenzbar sind. Denken Sie bspw. an den kontinuierlichen Verlauf der Sonne über den Tag oder die Repräsentation eines Klavierstücks über spezifische Rillenmuster auf einer alten Schallplatte, über die mit Hilfe des Schallplattenspielers aus Schwingungen elektrische Impulse und am Ende ein hörbarer Akustikgenuss entstehen.

Digitale Daten zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass sie diskret sind. Diskret meint in diesem Zusammenhang, dass die Zeichen klar voneinander abgrenzbar und aus einer Menge von Daten entnommen sind. So können wir aus dem Verlauf der Sonne und den daraus resultierenden Schattenwürfen Daten entnehmen, sie mit spezifischen Ziffern versehen und erhalten Uhrzeiten.

Die Umwandlung analoger Daten in digitale Daten ist somit mit einem Informationsverlust verbunden, da zunächst festgelegt werden muss, welche Werte der Skala dargestellt werden sollen (Sampling). Nur diese ausgewählten Daten werden dann wiedergegeben (digitale Repräsentation).

So kann bspw. Musik in digitale Daten, also den binären Code 0 und 1, übertragen und dann von jeglicher Hardware umgesetzt werden, die digitale Informationen lesen und mit Hilfe entsprechender Software verarbeiten kann. So können Musikstücke über Online-Plattformen gestreamt oder heruntergeladen werden.

Diese digitalen Daten können

- verarbeitet

- kopiert

- gespeichert

- geteilt

- konvertiert

werden und benötigen keine spezifische Hardware (bspw. Schallplattenspieler, Videorekorder, o.Ä.) und keine großen Speicherkapazitäten.

- Digitalisierung meint die Umwandlung analoger Informationen in digitale Daten.

- Digitale Daten werden im Binärsystem mit den Ziffern Null und Eins dargestellt.

- Analoge Daten verlaufen kontinuierlich und lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen.

- Digitale Daten sind diskret, also eindeutig voneinander abgrenzbar.

- Die Umwandlung ist mit einem Datenverlust verbunden.

Das folgende Video »Was ist der Unterschied zwischen analogen und digitalen Daten« vom Projekt Digi4All von Albrecht et al. erläutert die Unterschiede zwischen analogen und digitalen Daten und geht dabei bspw. auf den oben beschriebenen Informationsverlust ein:

Video: »Was ist der Unterschied zwischen analogen und digitalen Daten«

1.5. Null und Eins – Ein Binärcode für alle Informationen dieser Welt

Grundlage für die beschriebene Umwandlung ist ein Binärcode, der aus den beiden Ziffern Null und Eins besteht. Die einzelne Ziffer bildet dabei die kleinste Informationseinheit in der digitalen Welt, das sogenannte Bit, also das Binary Digit, die binäre Ziffer. Bits bilden somit die Grundlage für die Umwandlung komplexer Informationen, wie z.B. Videos, in digitale Formate und sind so etwas wie das allumfassende Alphabet digitaler Technologien. Damit stellen Bits den Grundbaustein digitaler Medien dar, denn ohne sie könnten keinerlei Informationen transportiert werden.

Schauen wir uns nun etwas genauer an, wie analoge Daten (bspw. Zahlen, das Alphabet etc.) in das binäre System umgewandelt werden können.

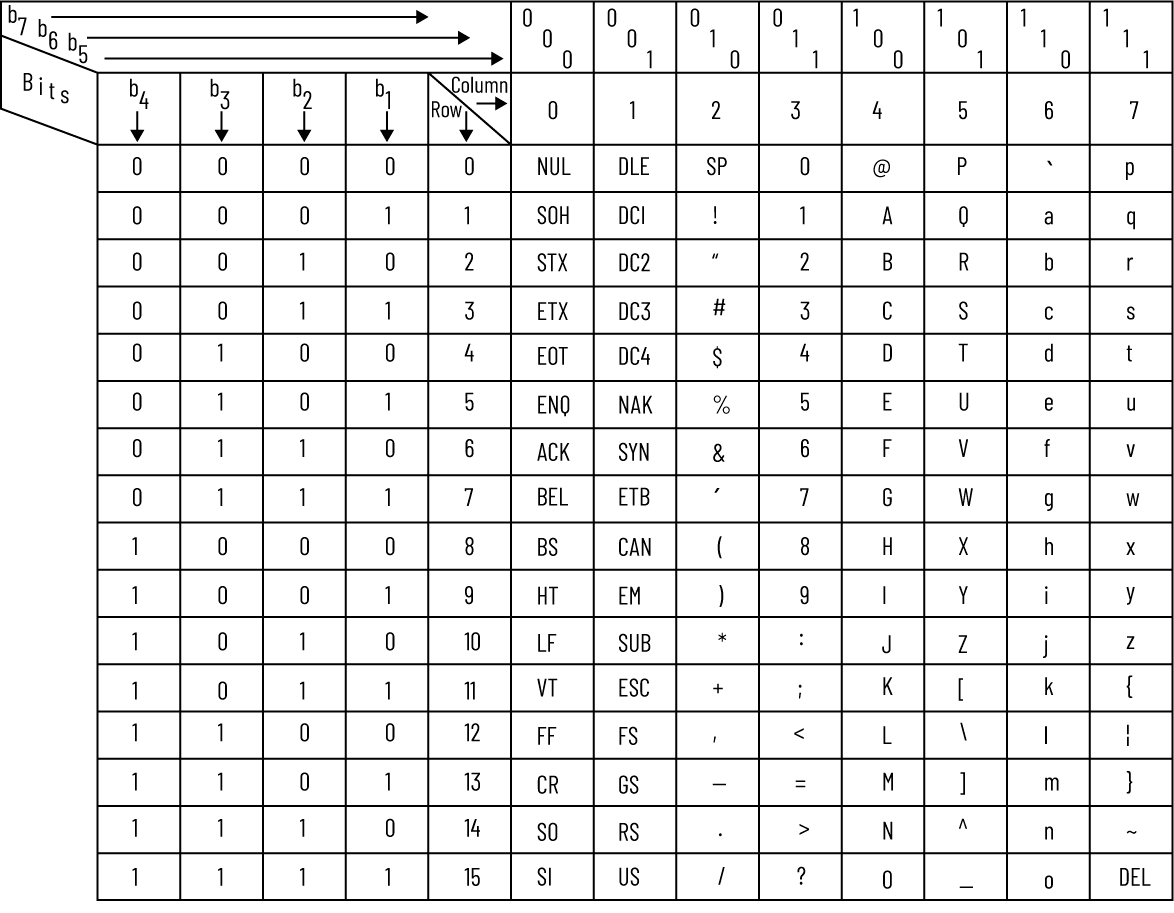

1.5.1. ASCII Code

Die wichtigste Grundlage menschlicher Kommunikation ist vermutlich die Sprache. Um diese mit Hilfe des Binärcodes darstellen zu können, musste ein System geschaffen werden, das unser Alphabet und andere Schriftzeichen eindeutig den Ziffern 0 und 1 zuordnet. Dies funktioniert mit dem ASCII Code (American Standard Code for Information Interchange), einem Code, mit dem 128 Zeichen, darunter Schrift-, Sonderzeichen und allgemeine Steuerzeichen mit Hilfe von jeweils sieben Bit (also einer Abfolge von sieben Nullen und Einsen) dargestellt werden können, wobei Umlaute und ß nicht dargestellt werden können. Hierfür wird jedem Zeichen ein spezifischer Binärcode zugewiesen.

Der Ausruf Hallo! wird bspw. so umgewandelt:

Abb. 1.4: Übersetzung in ASCII Code.

Quelle: eigene Darstellung

Um komplexere Informationen in einen Binärcode übersetzen zu können, braucht es andere Übersetzungscodes, wie den Unicode-Standard oder UTF-32.

Auch andere Informationen wie Zahlen, Korrelationen

Einen vertieften Einblick in das Binärsystem bietet das Video »How Computers Work: Binary & Data» von Code.org: https://www.youtube.com/watch?v=USCBCmwMCDA

Mehr über den ASCII Code erfährt man im Video »ASCII-Code» von Studyflix: https://studyflix.de/informatik/ascii-code-427/ascii-tabelle

Abb. 1.5: ASCII-Code.

Quelle: eigene Darstellung.

- Bit (Binary Digit) bezeichnet die kleinste Informationseinheit der digitalen Welt.

- Die Ziffern Null und Eins stellen die Grundeinheiten des Binärsystems dar.

- Mit ihnen können alle Informationen in computerlesbare Informationen umgewandelt werden.

- Ohne Bits wären digitale Technologien keine Medien, da sie keine Informationen transportieren könnten.

- Der ASCII Code hilft bei der Übertragung von Schriftzeichen in das Binärsystem.

- Mit immer komplexeren Informationen, die übersetzt werden können müssen, mussten neue Übersetzungscodes gefunden werden.

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe: Prozess der Digitalisierung

1.6. Gesellschaftliche Veränderungen durch digitale Technologien und Werkzeuge

Neben diesem informatischen Verständnis umfasst der Begriff ›Digitalisierung‹ längst weit mehr und wird entsprechend vage verwendet. »Digitalisierung gefährdet Millionen von Jobs – welche besonders betroffen sind« (Palka 2018). Oder: »STUDIE »21ST CENTURY SCHOOLS« – ELTERN SEHEN DEFIZITE BEI DER DIGITALISIERUNG DER SCHULEN« (Initiative D21 2022). Diese Aussagen beziehen sich natürlich nicht auf den direkten Prozess der Umwandlung analoger Informationen in digitale Daten. Vielmehr wird hier ein weiterer Aspekt angesprochen: die mit diesem Prozess einhergehenden Veränderungen.

Tätigkeiten finden immer häufiger automatisiert statt, Individuen vernetzen sich über soziale Plattformen im Internet, die Globalisierung schreitet voran. Wofür früher zahlreiche Geräte (Hardware) für unterschiedlichste Anwendungen benötigt wurden, genügt heute meist ein Computer oder ein Smartphone mit entsprechender Software, sodass analoge Medien in vielen Bereichen durch digitale verdrängt wurden. Unser Alltag ist weitgehend digitalisiert:

- Kurz bevor wir nach Hause kommen, schalten wir via App die Heizung an.

- Wir hören unsere Lieblingsmusik über unser Smartphone oder sogar über unsere Smartwatch.

- Wir schicken unserer Familie eine kurze Videobotschaft aus dem Urlaub.

- Wir vernetzen uns mit Personen ähnlicher Interessen auf der ganzen Welt.

Mit der Etablierung dieser Geräte und ihrer Funktionen hat sich unser Alltag stark verändert (siehe Einheit Medien.Identität). Diese Veränderung, die ebenfalls unter den Begriff der Digitalisierung fällt, schauen wir uns nun genauer an.

Grundlage all dieser Transformationen war die Erfindung des Computers. Wer sich mit der Geschichte des Computers näher beschäftigen möchte, dem sei das folgende Video empfohlen, in dem Horst Zuse, der Sohn von Konrad Zuse, in seinem Vortrag auf der re:publica im Jahr 2013 die Geschichte des Computers vorstellte:

Video: re:publica 2013 – Horst Zuse, Katharina Meyer: Die Geschichte des Computers

1.7. Veränderungen des Alltags – ein Beispiel

Das sehr eindrückliche, wenn auch inzwischen schon fast wieder veraltet wirkende Video »Evolution of the Desk« der Film Production Romania zur digitalen Transformation des Schreibtischs finden Sie hier:

Video: Evolution Of The Desk

1.8. Digitale Technologien und die Veränderungen in unserem Alltag

Überlegen Sie, wann Sie heute bereits digitale Technologien genutzt haben. Notieren Sie dann ergänzend, zu welchem Zweck Sie dies getan haben. Inwiefern würde sich Ihr Leben ohne digitale Technologien davon unterscheiden?

Wahrscheinlich haben Sie bei der Bearbeitung dieser Aufgabe festgestellt, dass Sie heute schon mehrfach Ihr Smartphone in die Hand genommen haben, um mit jemandem zu kommunizieren oder in Social Media Einblicke in den Alltag anderer Menschen zu erhalten. Es kann sein, dass Sie ein Mailprogramm auf Ihrem Computer geöffnet haben, um berufliche Nachrichten zu beantworten und vieles mehr. Dieses Beispiel zeigt, dass digitale Technologien unseren privaten und beruflichen Alltag durchdringen (ubiquitär), allgegenwärtig sind (pervasiv) und dabei oft unsichtbar bleiben (vgl. Kerres 2018). Unser Leben, wie wir es heute führen, ist ohne digitale Medien nicht mehr vorstellbar. Es ist in weiten Teilen mediatisiert. Dabei treten wir sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft in einen ständigen Austausch mit digitalen Technologien. Digitale Technologien sind daher längst mehr als reine Informationsverarbeitungsmaschinen. Sie beeinflussen kulturelle Prozesse indirekt in Form von Informationsträgern (also Medien) und dienen uns – insbesondere in Form des Internets – als kulturelles Gedächtnis (vgl. Koch 2023: 41), auf das im Jahr 2023 bereits 5,4 Milliarden Menschen weltweit Zugriff haben (vgl. Statista 2023, Abruf am 22.08.2024).

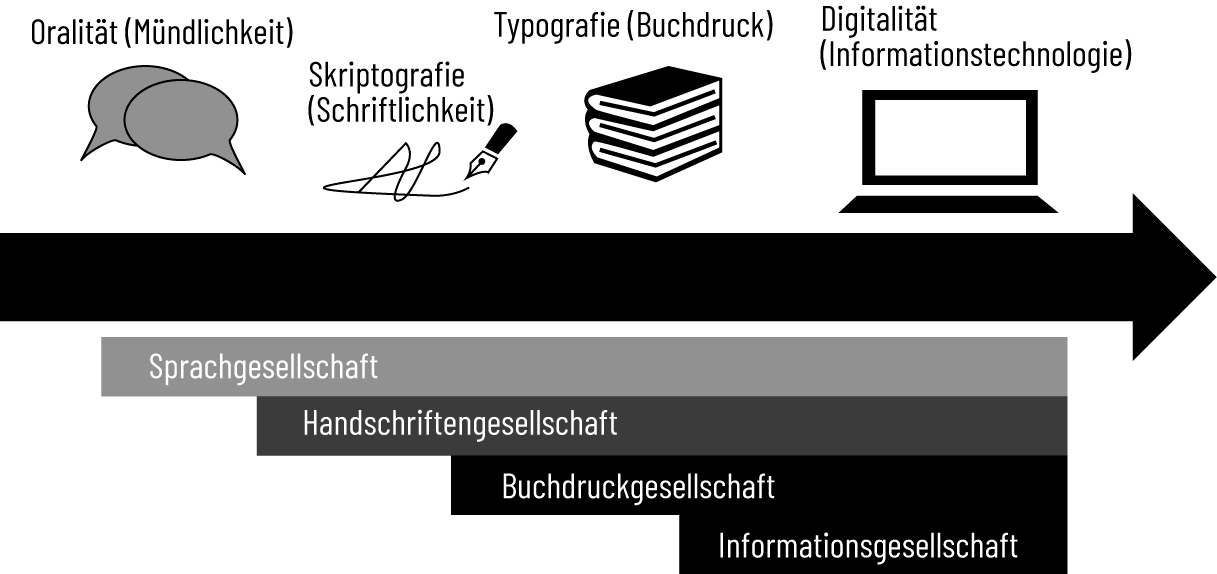

Die zentralen Medien (Leitmedien) sind heute dementsprechend die Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie prägen unsere Zeit wie kein anderes Medium. Man kann daher von einem Epochenumbruch bzw. einem Leitmedienwechsel sprechen, weg vom Zeitalter des Buches hin zu einer Informationskultur, in der digitale Medien als »gesellschaftlicher Akteur« einen entscheidenden Einfluss auf bestehende Machtverhältnisse und unser Leben haben (vgl. Kerres 2018).

- Digitale Technologien sind: alle Lebensbereiche durchdringend, allgegenwärtig und unsichtbar.

- Unser Alltag ist weitestgehend mediatisiert. Wir stehen in ständiger Wechselwirkung mit digitalen Medien.

- Digitale Medien üben als »gesellschaftlicher Akteur« indirekt Einfluss aus.

1.9. Leitmedienwechsel – Vom Buchdruck zur Informationskultur

Betrachten wir den Begriff des Leitmedienwechsels einmal genauer. Unter einem Leitmedium verstehen wir das Medium, das einen besonders großen Einfluss auf die Kommunikation und damit indirekt auf soziokulturelle Prozesse innerhalb einer Gesellschaft besitzt. Dieser Zustand ist nicht stabil, sondern unterliegt Veränderungen, die durch weitere Faktoren, wie bspw. Krisen und (technische) Innovationen, beeinflusst werden. Damit verbunden sind wiederum Veränderungen, die durch das Medium selbst ausgelöst werden. Gesellschaft und Medium treten also in Wechselwirkung miteinander. Leitmedien können damit zur Einteilung historischer Epochen herangezogen werden. Der Wechsel findet immer dann statt, wenn ein Leitmedium von einem anderen abgelöst wird. Dabei verschwinden die anderen Medien nicht, sondern verlieren nur ihre stark leitende Funktion. Ein Beispiel wie diese Epochen benannt werden können, liefert Döbeli Honegger (2016):

- Sprachgesellschaft

- Handschriftengesellschaft

- Buchdruckgesellschaft

- Informationsgesellschaft

Die heutigen Leitmedien sind, wie bereits mehrfach angeklungen, die Kommunikations- und Informationstechnologien, z.B. der Computer und das Smartphone. Ihre Etablierung in unseren Alltag führte zu gravierenden Veränderungen der Kommunikation und damit verbunden zu einer tiefgehenden Veränderung der Gesellschaft.

Abb. 1.6: Leitmedienwechsel.

Quelle: eigene Darstellung.

Wenn Sie sich intensiver mit dem Leitmedienwechsel und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Lernen beschäftigen wollen, empfehlen wir den folgenden Text von Axel Krommer (2019), der einen interessanten Überblick gibt: »Paradigmen und palliative Didaktik. Oder: Wie Medien Wissen und Lernen prägen«: https://axelkrommer.com/2019/04/12/paradigmen-und-palliative-didaktik-oder-wie-medien-wissen-und-lernen-praegen/

1.10. Kultur der Digitalität

Der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder fasst diese umwälzenden soziokulturellen Veränderungen unter dem Begriff der ›Kultur der Digitalität‹ zusammen. Er grenzt sie von der Digitalisierung ab, die für ihn den Aufbau einer technischen Infrastruktur und das Erlernen des Umgangs mit digitalen Medien beschreibt. Diese Prozesse bilden die erste Grundlage der kulturellen Transformation, in der sich neue Wahrnehmungsformen, Denkstrukturen, kurz neue Möglichkeitsräume entwickeln können. Mit diesen geht eine Flexibilisierung der Identität durch zahlreiche Formen der Selbstdarstellung einher. Zudem gibt es eine geradezu explosionsartige Vermehrung von Subkulturen, die sich vernetzen, austauschen und öffentlich darstellen können, wie es nur das Internet ermöglicht. Die Flexibilisierung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse hat die Digitalität ebenfalls begünstigt. Unter dem Begriff der ›Kultur‹ versteht Stalder dabei die innerhalb einer Gemeinschaft geteilte Bedeutung, die zu deren Erreichung notwendigen Aushandlungsprozesse und damit letztlich Überlegungen dazu, wie wir leben wollen und sollen. Dies wird in einer Kultur der Digitalität in Wechselwirkung zwischen Individuum, Gesellschaft und Technik immer wieder neu verhandelt, wobei im Gegensatz zur vorherigen Epoche mehr Personen an diesen Aushandlungsprozessen beteiligt sind. Zeitlich verortet Stalder den Übergang von der Digitalisierung zur Digitalität um das Jahr 2000, wobei ein beschleunigter Wandel bereits seit den 1960er Jahren absehbar war. Kennzeichen dieser von digitalen Technologien geprägten Welt sind u.a. (vgl. Stalder 2021; Herzig 2023):

- Unübersichtlichkeit

- Nichtlinearität

- Dynamik

- Parallelität

- Komplexität

Während im Buchzeitalter kulturelles Wissen durch Schrift bewahrt und weitergegeben wurde, geschieht dies heute multimodal in Form digitaler Medien. Anders als in der Buchdruckgesellschaft gibt es keine Gatekeeper

Gatekeeper

Faktor, der Einfluss auf Entscheidungen nimmt und beispielsweise darüber entscheidet, ob ein Artikel veröffentlicht wird oder nicht

×1.11. Wie generieren wir Bedeutung in dieser Kultur der Digitalität?

In einer ungeordneten Welt geht es letztlich darum, immer wieder Ordnung und eigene Bedeutung (was hat für mich Bedeutung, was für mein Umfeld und wie erhält das Individuum Bedeutung?) herzustellen. Dabei entsteht die Unordnung auf Grund fehlender Gatekeeper und vermehrter Personen, die Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen wollen und können. Die Herstellung von Bedeutung geschieht nach Stalder über drei Grundmuster:

Wer Stalder selbst lauschen will, dem empfehlen wir dieses Video, in dem er die drei Begrifflichkeiten vor dem Hintergrund einer Kultur der Digitalität erläutert: https://www.youtube.com/watch?v=AokEUX506oY

Alternativ empfehlen wir das Buch »Kultur der Digitalität« von Felix Stalder (2016) über die Kultur der Digitalität, in dem er seine grundlegenden Gedanken dazu darstellt. Erschienen im Suhrkamp Verlag.

Dabei zeigen sich diese Grundmuster in einer Kultur der Digitalität nicht nur im Digitalen, sondern auch unabhängig davon (vgl. Stalder 2016). Betrachtet man die digitale Welt und die Zugänge zum Internet und damit zu unterschiedlichsten Gemeinschaften, wird deutlich, dass die Digitalität zahlreiche Möglichkeiten der Beteiligung an soziokulturellen Prozessen ermöglicht. Gleichzeitig besteht damit eine massive Abhängigkeit von digitalen Technologien und bspw. ihrer Zugänglichkeit. Relevant ist dabei auch die Frage danach, wer in einer Kultur der Digitalität die Möglichkeit bekommt, sich darzustellen und somit Bedeutung generieren kann, denn vielen Personen fehlt eben diese Möglichkeit auf Grund von fehlender Zugänglichkeit, bspw. wegen mangelnder Barrierefreiheit (siehe auch Einheit Medien.Gesellschaft).

- Die aktuelle Epoche wird als Zeitalter der Informationsgesellschaft verstanden.

- Diese Gesellschaft zeichnet sich durch die stark leitende Funktion der Kommunikations- und Informationstechnologien aus.

- Unter der Kultur der Digitalität wird in Abgrenzung zur Digitalisierung die kulturelle Veränderung und die damit einhergehenden neuen Möglichkeiten verstanden.

- Kennzeichen dieser veränderten Welt sind: Unübersichtlichkeit, Nichtlinearität, Dynamik, Parallelität, Komplexität und Multimodalität.

- Bedeutung wird über Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität hergestellt.

1.12. Fazit

Im Rahmen dieser Einheit Medien.Begriffe haben Sie viele Begriffe sowie deren Bedeutung kennengelernt, die Sie im Verlauf des Kurses begleiten werden und deren Verständnis die Grundlage für viele Phänomene, Praktiken, Chancen und Herausforderungen von Medien bildet, die in den nächsten Einheiten besprochen werden. Medien können als Mittler von Kommunikation verstanden werden und je nach Nutzungskontext eine Institution (Medienanstalten, Medienhäuser), Form (Roman, Gedicht, Kurzfilm, Podcasts) oder einen Kanal (Bild, Audio, Bewegt-Bild, Buch, Internet) bezeichnen. So können mit dem Begriff ›Medien‹ im Rahmen dieses Kurses ebenso Medienbereiche oder Medienarten wie das Fernsehen oder der Computer oder auch ein konkretes Medienangebot wie eine bestimmte Fernsehsendung oder eine bestimmte Website gemeint sein. Sowohl der Medienkompetenz- als auch der Medienbildungsbegriff haben ihre Berechtigung. Im Rahmen des Kurses wird primär der Begriff der Medienbildung genutzt, um die Prozesshaftigkeit und die Notwendigkeit des Erwerbs von Orientierungswissen und reflexiven Kompetenzen zu betonen.

Der Begriff der ›Digitalisierung‹ lässt sich nicht eindeutig definieren, da er einerseits die Übertragung vom Analogen ins Digitale meint, andererseits aber auch die mit dem technischen Prozess und der Technisierung einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen. Sogenannte Bits (Binary Digits) stellen die kleinste und zugleich wichtigste Informationseinheit der digitalen Welt dar. Um analoge Informationen in das Binärsystem übersetzen zu können, braucht es Codes wie den ASCII. Gesellschaftlich betrachtet durchdringen digitale Technologien inzwischen unseren gesamten Alltag und verbleiben dabei oftmals unsichtbar. Dadurch üben sie indirekt Einfluss auf die Gesellschaft aus. Dies führt dazu, dass die jetzige Epoche auch als »Zeitalter der Informationsgesellschaft« oder auch als »Kultur der Digitalität« bezeichnet wird. Bei dem Kulturbegriff stehen die veränderten kulturellen Bedingungen und Möglichkeiten im Fokus der Betrachtung. Diese Kultur ist geprägt von Unübersichtlichkeit, starker Dynamik, Parallelität, Komplexität und Multimodalität.

Ausgehend von diesen einleitenden Überlegungen zu den relevanten Begrifflichkeiten soll es in der folgenden Einheit darum gehen, wie diese von digitalen Medien durchdrungene Gesellschaft aussieht.

1.13. Verwendete Quellen

Baacke, D. (1996). Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: Rein, A. v. (Hg.), Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 112-124.

Döbeli Honegger, B. (2016). Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt. (2. Aufl.). Bern: hep Verlag. https://content-select.com/de/portal/media/view/5a79d64c-6a40-4eed-a6a9-1f8fb0dd2d03

Dudenredaktion (2023). Medium, das. In: Duden online, [online] https://www.duden.de/rechtschreibung/Medium_Vermittler

Heinz, J. (2023). Bildungsgerechtigkeit in einer digitalen Gesellschaft. MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie Und Praxis Der Medienbildung 52 (gerecht – digital – nachhaltig), 191-216. https://doi.org/10.21240/mpaed/52/2023.02.10.X

Herzig, B. (2023). Digitalität, Mediatisierung und Bildung – Megatrends aus medienpädagogischer Perspektive. In: Aßmann, S./Ricken, N. (Hg.), Bildung und Digitalität, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 99-127. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30766-0_1

Hugger, K.-U. (2008). 2.1.2 Medienkompetenz. In: Sander, U. et al. (Hg.), Handbuch Medienpädagogik. Wiesbaden: VS-Verlag, 93-99.

Initiative D21 (2022). Studie »21st Century Schools«. Eltern sehen Defizite bei der Digitalisierung der Schulen, Initiative D21, [online] https://initiatived21.de/studie-21st-century-schools-eltern-sehen-defizite-bei-der-digitalisierung-der-schulen/

Jörissen, B./Marotzki, W. (2009). Medienbildung. Utb, Bd. 3189, Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Jörissen, B. (2013). »Medienbildung« in 5 Sätzen, Education & Culture, [online] https://joerissen.name/medienbildung/medienbildung-in-5-satzen/

Kamin A.-M./Bartolles M. (2022). Digitale Bildung unter der Perspektive von Inklusion: theoretische und empirische Bedarfe an eine schulische Inklusive Medienbildung. In: Jungwirth, M. et al. (Hg.), Diversität Digital Denken – The Wider View. Eine Tagung des Zentrums für Lehrerbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 08. bis 10.09.2021. Schriften zur Allgemeinen Hochschuldidaktik 8. Münster: WTM-Verlag, 25-39.

Kerres, M. (2018). Bildung in der digitalen Welt: Wir haben die Wahl. In: denk-doch-mal.de, Online-Magazin für Arbeit-Bildung-Gesellschaft 02(18). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28438.04160

Koch, G. (2023). Digitalisierung aus kulturanalytischer Sicht. Forschungszugänge für die empirische Bildungsforschung. In: Aßmann, S./Ricken, N. (Hg.), Bildung und Digitalität, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 21-45. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30766-0_1

Muuß-Merholz, J., Medienberatung Niedersachsen (2021). Das Medium des Pinguins – die blaue und die grüne Medienwelt, Youtube, [Video] https://www.youtube.com/watch?v=Z8O8Ls1R8lU

Medienberatung NRW (Hg.) (2020). Medienkompetenzrahmen NRW. (1. Aufl.). Münster/Düsseldorf, https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Rahmen_A4_2020_03_Final.pdf

Palka, A. (2018). Digitalisierung gefährdet Millionen von Jobs – Welche besonders betroffen sind. In: Handelsblatt, [online] https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/digitaletransformation/oecd-studie-zur-zukunft-des-arbeitsmarktes-digitalisierung-gefaehrdet-millionen-von-jobs-welche-besonders-betroffen-sind/21217278.html

Passig, K./Scholz, A. (2015). Schlamm und Brei und Bits. Warum es die Digitalisierung nicht gibt. In: Merkur 69(11), 75-81.

Pross, H. (1970). Publizistik: Thesen zu einem Grundcolloquium. Neuwied: Luchterhand.

Simon, H.U./Ries, C. (2023). Digitalität, Vernetzung und Algorithmen. In: Aßmann, S./Ricken, N. (Hg.), Bildung und Digitalität, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 3-21. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30766-0_1

Stalder, F. (2016). Kultur der Digitalität. Originalausgabe. Berlin: Suhrkamp. https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-29737

Stalder, F. (2021). Was ist Digitalität? In: Hauck-Thum, U./Noller, J. (Hg.), Was ist Digitalität? Philosophische und pädagogische Perspektiven, Berlin: Springer, 3-9. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62989-5_1

Statista. https://de.statista.com/themen/42/internet/

Tulodziecki, G./Herzig, B./Grafe, G. (2021). Medienbildung in Schule und Unterricht. Grundlagen und Beispiele. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Venus, J. (2009). Raumbild und Tätigkeitssimulation. Video- und Computerspiele als Darstellungsmedien des Tätigkeitsempfindens. In: Winter, G./Schröter, J./Barck, J. (Hg.), Das Raumbild. Bilder jenseits ihrer Flächen, München: Wilhelm Fink, 259-279.

Vuorikari, R./Kluzer, S./Punie, Y. (2022). DigComp 2.2. The Digital Competence Framework for Citizens – With New Examples of Knowledge, Skills and Attitudes, Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/115376