Transformationen der dramatischen Form 1800-1900

Abschnittsübersicht

-

-

Dualismus von Mann und Frau

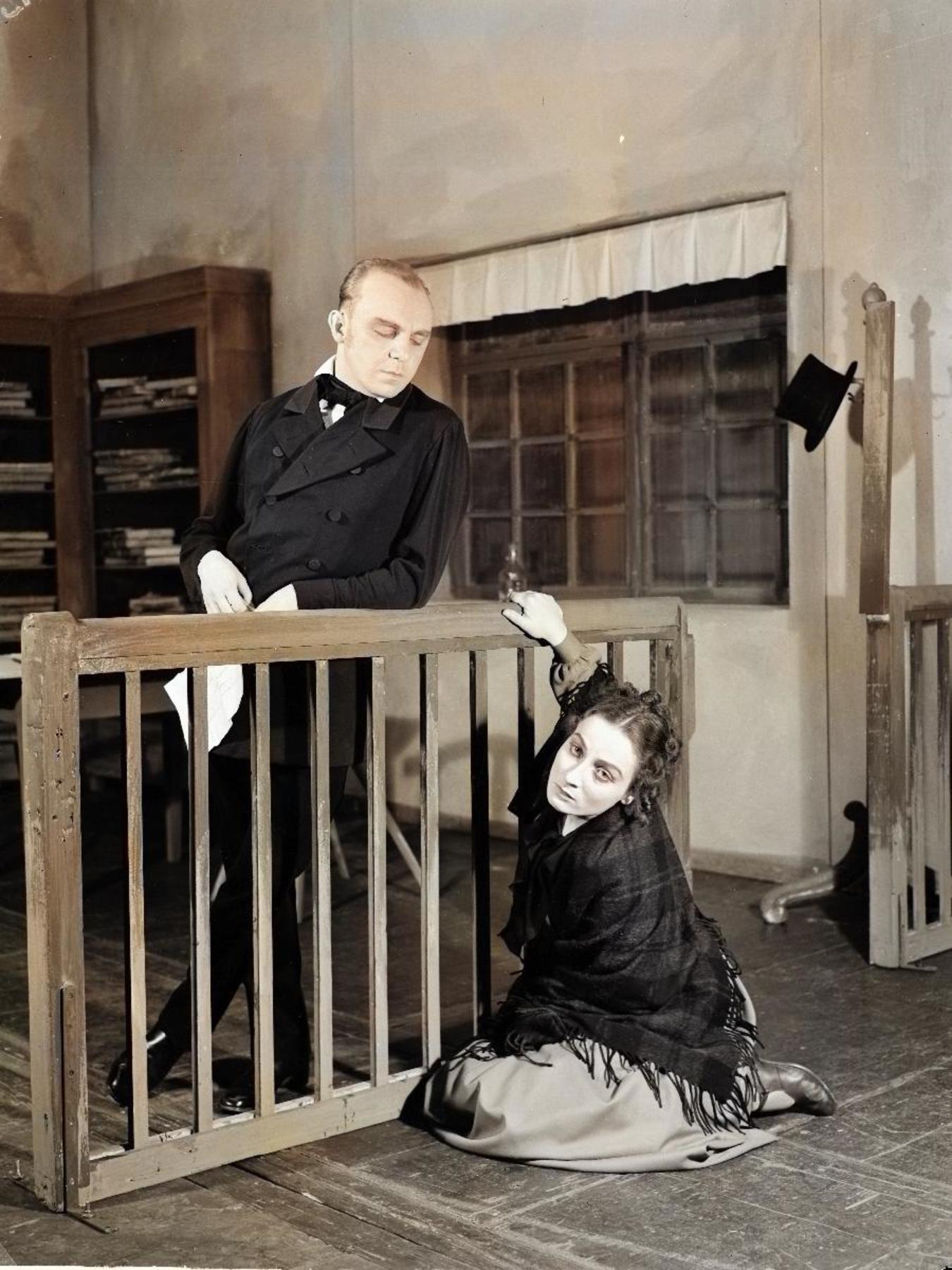

Dualismus von Mann und FrauEin zentrales Problem von Hebbels gesamtem Schaffen ist der Gegensatz zwischen Mann und Frau, der für ihn eine von vielen Ausformungen des in der Welt herrschenden Dualismus ist. Achten Sie bei der Lektüre der „Maria Magdalena“ darauf, wie sich die Frontstellung von Mann und Frau in der Dialogführung äußert.

Maria Magdalena, Inszenierung von 1939, CC BY Abt. Staatsarchiv Ludwigsburg, E 18 III Bü 281. -

Soziale Determiniertheit der Figuren

Lesen Sie vor dem Hintergrund dieser Ausführungen die Szenen 1 und 2 des 2. Akts. Reflektieren Sie, auf welche Weisen sich die soziale Determiniertheit Klaras darstellt und sondieren Sie Elemente der Widerständigkeit und der Fügsamkeit der Protagonistin in diesen beiden Szenen. -

Beziehung zwischen Klara und ihrem Vater

Legen Sie nun einen besonderen Fokus auf die Beziehung zwischen Klara und ihrem Vater Meister Anton. Welche Ansprüche stellt er an sie und wie verhält sich Klara zu diesen Ansprüchen?

Bürgerliche KleinfamilieWeiten Sie nun Ihren Blick auf die ganze Familie Klaras. Betrachten Sie sie als den Prototypen einer bürgerlichen Kleinfamilie. Vollziehen Sie nun die Entwicklung dieser Familie im Durchgang durch das Stück nach, die zu Beginn des Stücks noch vollzählig vorhanden ist. Was bedeutet demzufolge zuletzt Klaras Tod für die Existenz der bürgerlichen Familie und der bürgerlichen Gesellschaft im Ganzen?

Gehen Sie zu den finalen Worten Meister Antons, der als letzter Repräsentant der bürgerlichen Kleinfamilie in „Maria Magdalena“ zurückbleibt. Welche Haltung spricht sich in seiner Äußerung aus: „Ich verstehe die Welt nicht mehr!“ (Hebbel 2005, S. 95)?

Maria Magdalena, Inszenierung von 1939, CC BY Abt. Staatsarchiv Ludwigsburg, E 18 III Bü 281.

-

„Antibürgerliches Trauerspiel“Hebbels Stück wird auch als „antibürgerliches Trauerspiel“ bezeichnet. Achten Sie bei der Lektüre des Stücks darauf, wie die Vertreter des Bürgertums dargestellt werden, mit welchen Charakterzügen und Attributen sie ausgestattet werden und auf welche Weisen die Werthorizonte, die Normen, die Verhaltensweisen und die Vorstellungen des Bürgertums präsentiert werden. Arbeiten Sie dies für jede Figur im Einzelnen mit Blick auf ihren Bezug zur Gesellschaft heraus.