Nachteilsausgleiche verstehen

| Sitio: | OpenMoodle der Universität Bielefeld |

| Curso: | Materialpaket barrierefreie Lehre |

| Libro: | Nachteilsausgleiche verstehen |

| Imprimido por: | Visiteur anonyme |

| Día: | lunes, 16 de febrero de 2026, 20:03 |

Descripción

Diese Übersicht soll Ihnen als Übersicht zum Thema Nachteilsausgleiche (NTA) bei Studierenden dienen. Ziel ist es, Lehrenden transparent zu machen, wer an der Hochschule was mit diesem Thema zu tun hat, für welche Studierenden NTA wichtig sind und auch, was evtl. in Verantwortung der Lehrenden liegt. Aufgrund der Komplexität und individuellen Ausgestaltung der verschiedenen Bundesländer und Hochschulstandorte gibt es für manche Informationen nur wage Aussagen oder Verweise auf weiterführende Informationen.

1. Allgemeines

Ziel von Nachteilsausgleichen ist es, Nachteile durch bestimmte Maßnahmen so auszugleichen, dass chancengleiche Bedingungen (im Vergleich zu Kommiliton*innen) für alle herrschen. Das heißt, dass Studierende weder Nachteile noch Vorteile erfahren dürfen.

Berechtigt sind z.B. Personen, die eine physische oder psychische Beeinträchtigung haben oder die mutterschutzrechtliche Bestimmungen in Anspruch nehmen

Das Recht auf NTA ist an verschiedenen Stellen gesetzlich verankert:

-

UN-BRK = UN-Behindertenrechtskonvention: Art. 5 Abs.2, Art. 24 Abs. 1+5

-

GG = Grundgesetz: Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs.1+3) und Freiheit der Berufswahl (Art. 12 Abs. 1).

-

HRG = Hochschulrahmengesetz: §2 Abs. 4, §16 Satz 4. Diese Grundsätze finden sich auch in Landeshochschulgesetzen (LHG) wieder.

-

Individualrechtlicher Anspruch ergibt sich nur aus den Prüfungsordnungen der Hochschulen, nicht aus den LHG.

- Bewilligung von Nachteilsausgleich(en) kann langfristig (z.B. mehrere Jahre, das gesamte Studium) oder kurzfristig (z.B. ein Semester) erfolgen.

Eine Studie von Jana Bauer (2021) zeigt, dass Lehrende zwar einen Mehraufwand durch NTA fürchten, aber diejenigen, die bereits Erfahrungen damit gemacht haben, sich weitestgehend positiv äußern. Weitere Informationen finden Sie z.B. bei der Universität Potsdam.

2. Antragsprozess

- Einen Antrag stellt der/die Studierende schriftlich beim zuständigen Prüfungsausschuss.

- Über die Bewilligung entscheidet das zuständige Prüfungsorgan, ggf. nach Beratung mit der/dem Beauftragten für Studierende mit Behinderung.

- Nach Bewilligung erhält der/die Studierende eine schriftliche Benachrichtigung mit einer Auflistung der bewilligten Maßnahmen. Dieser dient u.a. zur Vorlage bei Dozierenden.

Der rechtliche Umgang mit Beeinträchtigungen und möglichen Nachteilsausgleichen im Studium ist komplex. Dies liegt u.a. an drei Voraussetzungen, die nachweislich erfüllt sein müssen, damit eine Person Nachteilsausgleiche schriftlich beantragen kann. Die Auswahl passender Maßnahmen erfolgt individuell in jedem Einzelfall und sollte bestimmten Leitlinien folgen.

3. Das bedeutet für Lehrende konkret

Aufgrund dieser Komplexität sind Sie als Lehrperson nicht für die Beantragung, Bewilligung oder Zuteilung von NTA zuständig. Typische Aufgaben, die Ihnen als Akteur*in in diesem Prozess zu fallen, sind die folgenden:

-

Signalisieren Sie den Studierenden eine Bereitschaft zum Gespräch und zur Unterstützung.

-

Verweisen Sie die Studierenden an Beauftragte oder Berater*innen für Studierende mit Beeinträchtigungen, für Prüfungen zuständige Verwaltungseinheit oder den Prüfungsausschuss.

-

Nehmen Sie Stellung zum Antrag auf Nachteilsausgleich, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies ist insbesondere relevant, um didaktische Notwendigkeit von Präsenz oder inhaltliche Relevanz von Maßnahmen des Nachteilsausgleichs für zu erwerbende Kompetenzen zu klären.

-

Halten Sie bewilligte Maßnahmen, die in Ihrer Hand liegen, ein. Eine Übersicht, was auf Sie zukommen kann, ist im nachstehenden Abschnitt umrissen.

Bitte bedenken Sie, dass es durch informelle Vorgehensweisen ohne Einbindung des Prüfungsamts zu Verletzungen des Gebots der Chancengleichheit kommen kann.

4. Für Lehrende relevante NTA-Maßnahmen

Bei der Gestaltung von Veranstaltungen und Studienleistungen muss die Lehrperson mögliche NTA berücksichtigen. Dies kann Maßnahmen umfassen, wie z.B.

-

Individuelle Fristen,

-

Ersatz schriftlicher durch mündliche Leistungen oder andersherum,

-

Zulassung zur Prüfung, auch wenn Zulassungsvoraussetzungen noch nicht vollständig erfüllt sind.

Bei der Gestaltung von Prüfungsleistungen muss die Lehrperson mögliche NTA berücksichtigen. Dies kann Maßnahmen umfassen, wie z.B.

-

Technisch barrierefreie Gestaltung von Prüfungen (Im Analogen heißt das, Zugänglichkeit zum Raum und Arbeitsplatz. Im Digitalen heißt das, Zugänglichkeit der Prüfungsdokumente, der Abgabe, usw.),

-

Adaptierte Aufgabenstellung, z.B. andere Schriftart, -größe oder Zeilenabstand,

-

Zulassung von Schreibgeräten oder anderen Hilfsmitteln oder Assistenzen,

-

Verlängerte oder verschobene Bearbeitungszeit,

-

Individuelle Pausenzeiten,

-

Bereitstellung von Ersatzleistungen (z.B. schriftliche durch mündliche Leistungen oder andersherum).

Bei jeglichen Anpassungen kann das Modulhandbuch als Vorlage dienen, um Spielräume aufzuzeigen. Darin sollte stehen, welche Kompetenzen es im entsprechenden Modul zu erwerben gilt. Der Weg dorthin kann unterschiedlich ausfallen.

5. Am Prozess beteiligte Personen

|

Akteur*in |

typische Aufgaben der/des Akteur*in |

|---|---|

|

Berater*in für Studierende mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen, z.B. in der Zentralen Studienberatung (ZSB), als eigenständige Beratungsstelle. |

|

|

Beauftragte*r für Studierende mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen, z.B zeitgleich als Berater*in oder als Beauftragte*r, die den Fokus auf strukturelle Aufgaben legen. |

|

|

Lehrende |

Siehe vorheriges Kapitel |

|

Für Prüfungen zuständige Verwaltungseinheit, z.B. Prüfungsamt, Studienbüro. |

|

|

Prüfungsausschuss(vorsitzende*r), ggf. anderes für Prüfungen zuständiges Organ. |

|

|

Für Umsetzung von Maßnahmen des Nachteilsausgleichs zuständige Akteur*innen, z.B. Prüfer*in, Studienbüro, ZSB, insbesondere für den Einsatz von Hilfsmitteln und Umsetzen von Dokumenten in barrierefreie Formate. |

|

|

Studierende (als Antragstellende) |

Andere Aufgaben dürfen Antragsteller*innen nicht zugewiesen werden |

|

(Fach-)Ärtzliche oder psycho-therapeutische Behandler*innen (als externe Akteur*innen). |

|

(Entnommen aus Gattermann-Kasper 2018)

6. Prozess des Nachteilsausgleichs am Beispiel der Universität Hamburg (UHH)

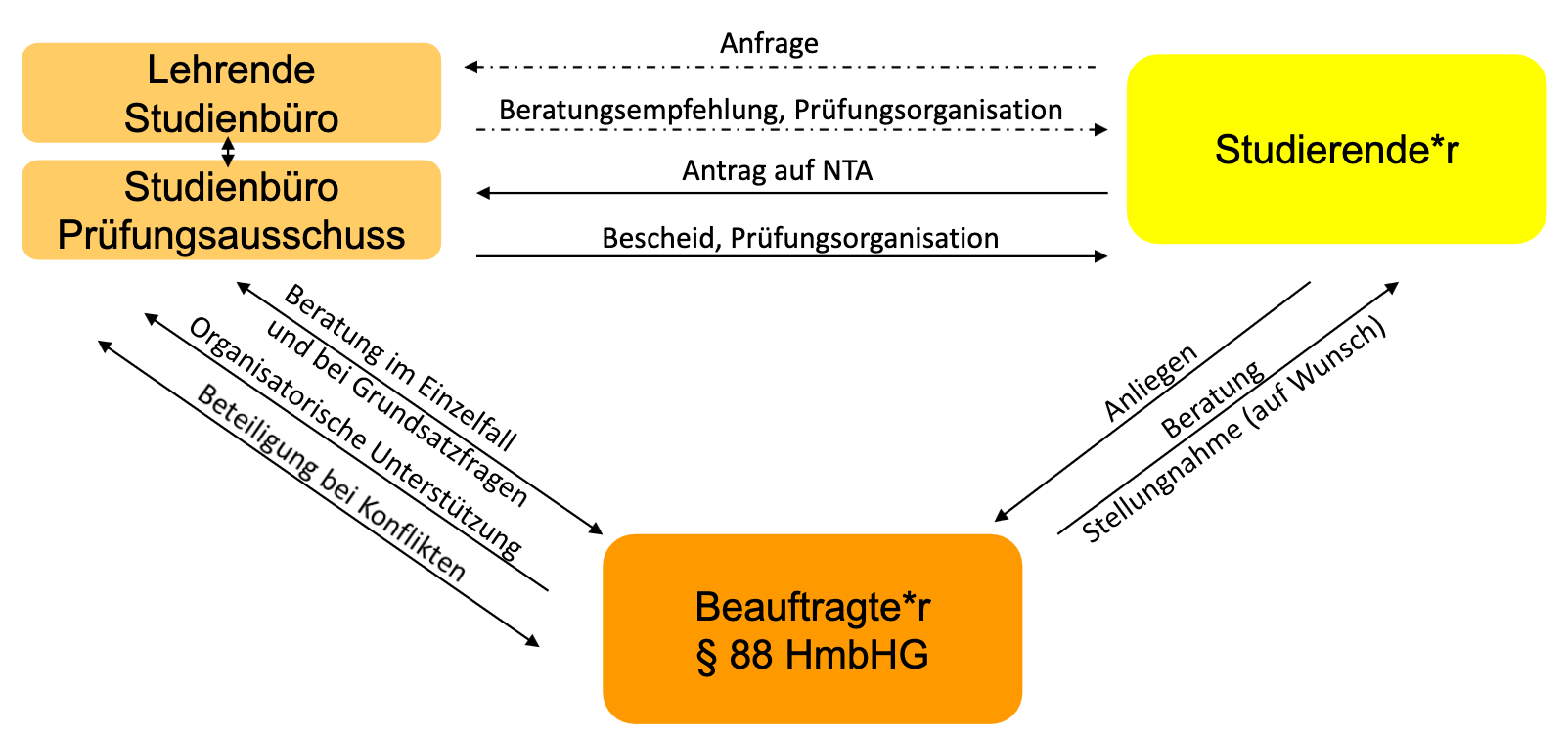

Der Prozess an der Universität Hamburg (UHH) besteht aus vier Akteur*innen.

Der/Die Studierende kann eine Anfrage an Lehrende oder das Studienbüro stellen. Diese können Beratungsempfehlungen und/ oder Informationen zur Prüfungsorganisation geben. Zudem stehen Lehrende und Studienbüro im Austausch mit dem Prüfungsausschuss.

Der/Die Studierende stellt einen Antrag auf NTA (Nachteilsausgleich) beim Studienbüro oder dem Prüfungsausschuss. Diese entscheiden darüber, geben den Bescheid an den/die Studierende zurück und informieren über die Prüfungsorganisation.

Der Prüfungsausschuss der UHH steht mit dem/der Beauftragten (nach §88 HmbHG) zur Beratung im Einzelfall, bei Grundsatzfragen und bei Konflikten in Kontakt. Außerdem unterstützt der/die Beauftragte den Prüfungsausschuss in organisatorischen Fragen.

Weitere Aufgaben der/des Beauftragten sind die Beratung von Studierenden, die ihr Anliegen herantragen, und auf Wunsch das Verfassen einer schriftlichen Stellungnahme.7. Literatur zum NTA

Bauer, Jana Felicitas (2021): Nachteilsausgleich? Dazu wurde ich nicht informiert! Wissen, Erfahrungen und Informationsbedarfe von Hochschullehrenden zum Thema Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinderungen. In: Bohndick, C./ Bülow-Schramm, M./ Paul, D./ Reinmann, G. (Hrsg.): Hochschullehre im Spannungsfeld zwischen individueller und institutioneller Verantwortung. Springer VS: Wiesbaden.

Gattermann-Kasper, Maike (2018): Nachteilsausgleich für Studierende mit Beeinträchtigungen. Arbeitshilfe für Beratende. In: Deutsches Studentenwerk (DSW). Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) (Hrsg.) Hamburg (PDF) S. 45f.