Text: Medien.Gestaltung

6.13 Gestaltung rechtssicher

Disclaimer: Die Inhalte dieses Abschnitts stellen allgemeine Informationen und keine Rechtsberatung dar. Sie können keine Rechtsberatung ersetzen. Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Garantie für die Richtigkeit der Inhalte übernommen werden.

6.13.1 Wem gehört die Gestaltung?

Häufig greift man beim Gestalten eines Mediums auf andere Medien (z.B. Bilder, Töne, Videoszenen) zurück. Die Person, die das Ursprungswerk erstellt hat, ist der/die Urheber*in des Werkes. Wenn das Werk eine persönliche geistige Schöpfung darstellt, also eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht, ist es durch das Urheberrecht (»Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte«, kurz: UrhG) geschützt. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Qualität bzw. Originalität über die einer rein handwerklichen Leistung hinausgeht und kann sich sowohl auf Schriftwerke, Computerprogramme, Musik- und Tanzstücke, Fotos, Filme, Zeichnungen als auch wissenschaftliche Skizzen, Tabellen und mehr beziehen. Der Schutz eines Werkes bezieht sich auch auf Kopien sowie Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes (z.B. einer Melodie), welche nur mit dem Einverständnis der Urheber*innen des Ursprungswerkes veröffentlicht oder verwertet werden dürfen. So darf bspw. nicht jedes Bild aus dem Internet identisch nachgemalt und ohne Einverständnis des*der ursprünglichen Maler*in veröffentlicht werden. Jedoch handelt es sich nicht mehr um eine Bearbeitung oder Umgestaltung, wenn ein hinreichender Abstand zum zu Grunde liegenden Werk zu erkennen ist.

Auch Sie sind Urheber*in verschiedenster Werke. Welchen Schutz würden Sie sich für Ihre Werke wünschen?

6.13.2 Nutzungs- und Verwertungsrechte

Das Urheberrecht ist nicht veräußerbar und kann nur im Todesfall (entsprechend des Erbrechts) an jemand anderen übertragen werden. Allerdings können Urheber*innen Nutzungs- und Verwertungsrechte vergeben, also anderen erlauben, das Werk zu nutzen, es zu verbreiten oder auszustellen, es öffentlich wiederzugeben (z.B. im Fernsehen auszustrahlen) oder Kopien des Werkes anzufertigen. Die Nutzungsrechte können an Vertragspartner*innen als ausschließliches Nutzungsrecht gegeben werden. D.h., dass Urheber*innen die Verhandlung von Nutzungs- und Verwertungsrechten mit anderen untersagt ist und ggf. auch das Medium selbst nicht mehr verwerten (veröffentlichen, vervielfältigen etc.) dürfen. Bei Vergabe des einfachen Nutzungsrechts können Urheber*innen weiterhin Nutzungsrechte an Dritte vergeben und/oder das Medium selbst verwerten. Sowohl beim ausschließlichen als auch beim einfachen Nutzungsrecht können die Nutzungsrechte räumlich (auf einzelne Staaten oder bestimmte Sprachräume), zeitlich (zu einem festgelegten Zeitraum) oder inhaltlich beschränkt werden. Eine inhaltliche Beschränkung bezieht sich auf die Art der Verwertung (u.a. Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe). Darunter fällt z.B. auch, ob ein Buch nur als Printmedium oder (auch) online verfügbar sein soll, welche Formate und Formatgrößen veröffentlicht werden dürfen oder ob mit der Verwendung Geld verdient werden darf.

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe: Gestaltungsaufträge

6.13.3 Gemeinfreiheit, privater Gebrauch und besondere Schrankenregelungen

In Deutschland erlischt das Urheberrecht in der Regel 70 Jahre nach dem Tod der Urheber*innen. Genau wie bei Werken, die nicht die nötige Schöpfungshöhe erreichen, gelten diese Werke dann als gemeinfrei und können ohne Genehmigung oder Zahlungsverpflichtung zu jedem beliebigen Zweck verwendet werden. Neben der Gemeinfreiheit und der Vergabe von Nutzungs- und Verwertungsrechten gibt es weitere gesetzliche Regelungen, welche die Nutzung und Verwendung eines Werkes erlauben können. So sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch grundsätzlich erlaubt, wenn keine rechtswidrig hergestellte oder rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird und der Gebrauch keinen Erwerbszwecken dient. In einigen Fällen ist auch die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes erlaubt, bspw. bei Karikaturen, Parodien und Pastiches (offensichtliche Imitation eines Werkes nach §51a) sowie zu Zitationszwecken. Für die öffentliche Berichterstattung sowie für Unterricht, Wissenschaft und spezifische Institutionen gibt es besondere Regelungen, die über die hier genannten Richtlinien z.T. noch hinausgehen (siehe auch Schranken des Urheberrechts auf Wikipedia (https://www.urheberrecht.de/schranken-des-urheberrechts/

Welche Regelung oder Richtlinie in einem spezifischen Fall greift, und ob eine Verwendung oder Verwertung eines Werkes rechtmäßig war, wird letztlich von Gerichten entschieden. Eine hundertprozentige Sicherheit kann daher nicht gegeben werden, jedoch bieten Anwaltskanzleien an, gegen Geld eine Einschätzung zur Rechtslage zu geben, wobei der eigene Fall meist mit Karenzfällen verglichen wird.

Für nicht Jurist*innen kann die Rechtslage schnell undurchsichtig werden. Auch Medienschaffende, die eigene Werke der Allgemeinheit für die Weiternutzung zur Verfügung stellen wollten, waren lange Zeit auf sich allein gestellt, entsprechende Rechtstexte für die Vergabe von Nutzungs- und Verwertungsrechten zu formulieren. Im nächsten Abschnitt soll mit den Creative-Commons-Lizenzen eine Möglichkeit vorgestellt werden, wie freie Materialien veröffentlicht und genutzt werden können.

6.13.4 Freie Materialien/Creative-Commons-Lizenzen

Gerade Medienschaffende, die im Zeichnen, Musizieren oder Filmen wenig Erfahrung haben, greifen bei der Erstellung eigener Medien häufig auf bestehende Materialien zurück. Glücklicherweise gibt es viele Plattformen, auf denen freie Materialien auch kostenfrei weitergegeben werden, wie z.B. Wikimedia Commons, Flickr oder SoundCloud. Zu verdanken ist dies u.a. der gemeinnützigen Organisation Creative Commons. Sie unterstützt Medienschaffende bei der Veröffentlichung und Bereitstellung freier Inhalte, indem sie entsprechende Rechtstexte zur Verfügung stellt: die Creative-Commons-Lizenzen. Auch wenn Sie als Medienschaffende auf der Suche nach Materialien sind, die Sie bei eigenen Projekten verwenden können, können Ihnen die Creative-Commons-Lizenzen bei der Suche und rechtssicheren Verwendung von Materialien helfen.

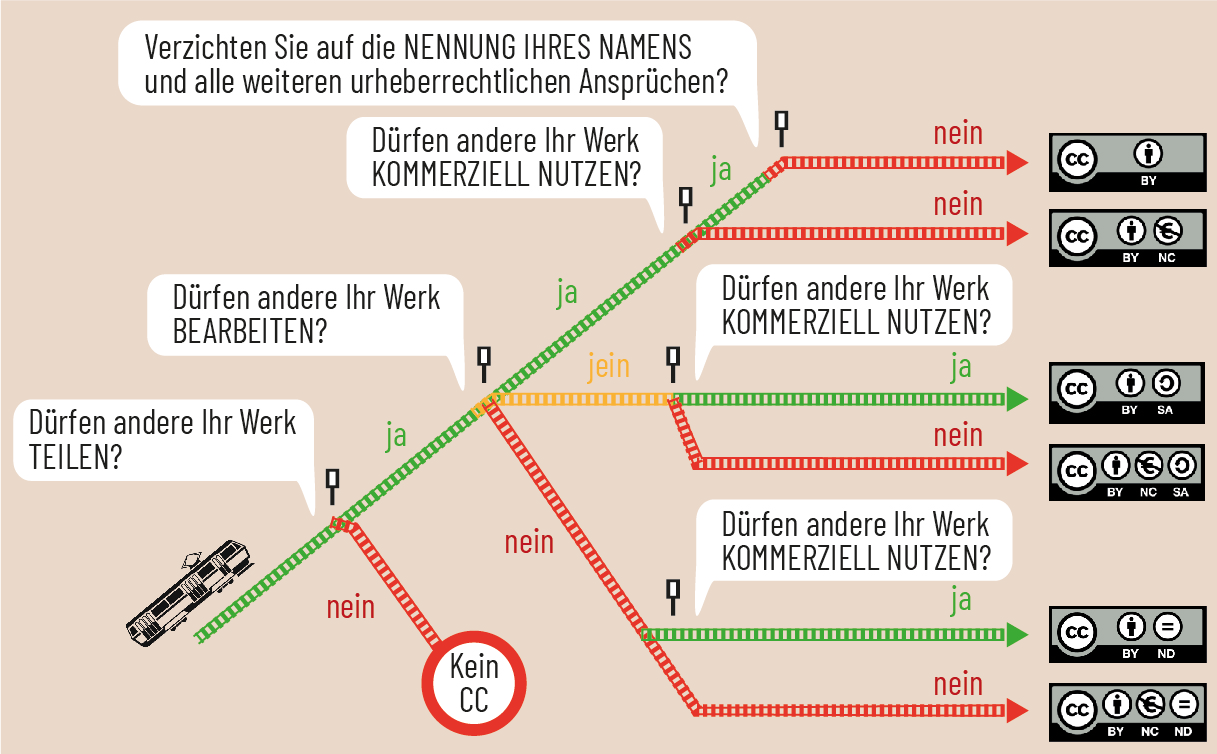

Urheber*innen können zwischen verschiedenen Lizenzen, die von ihnen gewünschte auswählen, unter ihrem Werk angeben und auf den entsprechenden Rechtstext verlinken, der auf der Website der Organisation zu finden ist. Dabei können die Urheber*innen zwischen verschiedenen Freiheitsgraden wählen, welche durch die folgenden Bilder ausgedrückt werden können:

|

Attribution (Namensnennung): Es müssen angemessene Urheber*innen- und Rechteangaben gemacht und ggf. vorgenommene Änderungen benannt werden. (Was diese Angaben beinhalten sollen, wird am Ende dieses Abschnitts geschildert.) |

|

Share Alike (Weitergabe unter gleichen Bedingungen): Wird das Ursprungswerk für ein eigenes Werk genutzt, muss auch das eigene Werk unter der beim Ursprungswerk angegebenen Lizenz veröffentlicht werden. |

|

No Derivatives (keine Bearbeitungen): Es dürfen keine Bearbeitungen des Werkes veröffentlicht werden, sondern nur identische Kopien des Ursprungswerkes. |

|

Non Commercial (nicht kommerziell): Das Werk darf nur für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Auch wenn Sie das Ursprungswerk nutzen, um ein eigenes Werk zu erstellen, dürfen Sie das neu entstandene Werk nicht verkaufen oder für Werbezwecke nutzen. |

Mit Hilfe dieser Lizenz-Bestandteile können sechs verschiedene Lizenzen ausgedrückt werden:

Abb. 6.14: Sechs verschiedene Creative Commons-Lizenzen.

Quelle: https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-im-uberblick-welche-lizenz-fur-welche-zwecke-1.html

|

Möchten Medienschaffende bei einem ihrer Werke auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte verzichten, können sie ihr Werk in die Gemeinfreiheit entlassen. Dies kann durch das Wort »gemeinfrei« (im Englischen: Public Domain), die Angabe CC0 1.0 oder mit einem durchgestrichenen C ausgedrückt werden. |

Bei der Suche nach Materialien für die eigene Mediennutzung können auf einigen Medienplattformen, wie z.B. Wikimedia Commons oder Flickr, die Materialien entsprechend dieser Lizenzen sortiert werden. Auf einen Blick ist dann zu erkennen, welche Nutzung zulässig ist. Zudem gibt es für alle Creative-Commons-Lizenzen neben dem Rechtstext auch eine für nicht Jurist*innen leicht verständliche Zusammenfassung (siehe z.B. Abbildung 6.15). Auch die Google-Bilder-Suche kann auf CC-lizensierte Bilder beschränkt werden.

Nach der Wahl der geeigneten Materialien müssen bei allen CC-Lizenzen (außer der Lizenz CC0 1.0, d.h. bei gemeinfreien Bildern) für eine rechtmäßige öffentliche Weiternutzung angemessene Urheber*innen- und Rechteangaben gemacht werden. Bei der aktuellen Lizenzversion (Stand 2023, Lizenzversion 4.0) bedeutet dies:

- So nah wie möglich am Inhalt, z.B. direkt unter dem entsprechenden Bild, auf der zentralen Bildnachweisseite eines Buches oder im Abspann eines Videos;

- Informationen zum*zur Urheber*in, je nachdem, was die Lizenzgeber*innen festgelegt haben, kann dies der echte Name, ein Künstlerpseudonym oder auch der zugehörige Verlag sein;

- Link zur Ursprungsquelle, sofern dieser angegeben ist;

- Lizenz sollte eindeutig genannt (inkl. der Version der Lizenz) und der Lizenztext verlinkt werden;

- Änderungen müssen benannt werden.

Unterstützung bei den Urheber*innen- und Rechteangaben für Bilder von Wikipedia und Wikimedia Commons bietet der Lizenzhinweisgenerator von Wikimedia Deutschland (https://lizenzhinweisgenerator.de/

6.13.5 Datenschutz

Bei der Gestaltung von Medien fallen häufig personenbezogene Daten an. So können bei eigenen Videoaufnahmen im Hintergrund Personen durch das Bild laufen. Auf Bildern aus dem Internet, die man für sein Medienprojekt nutzt, können Personen abgebildet sein oder vielleicht werden Daten von Besucher*innen der eigens erstellten Website gespeichert. Zum Schutz der Privatsphäre trat in Europa am 25. Mai 2016 die Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden DSGVO) in Kraft, welche Personen gegen den Missbrauch ihrer Daten wie bspw. Identitätsdiebstahl, Verlust an Ansehen oder Erpressung schützt. Sie besagt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist und konkrete, in der DSGVO genannte, Bedingungen erfüllen muss. Zu personenbezogenen Daten gehören alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. ›Identifizierbar‹ meint hier, dass sich die Daten direkt oder indirekt einer Person (z.B. ihrem Namen, ihren Standortdaten oder besonderen Identitätsmerkmalen) zuordnen lassen. Beispiele für personenbezogene Daten sind der Name, die Privatanschrift, eine IP-Adresse, das Kfz-Kennzeichen, ein Foto oder der Fingerabdruck.

Einige personenbezogene Daten gelten als sensible Daten und unterliegen einem besonderen Schutz. Dazu gehören genetische und biometrische Daten, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben und der sexuellen Orientierung sowie Daten, aus denen die ethische Herkunft, politische Meinung, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen. Sensible Daten dürfen nur unter bestimmten, zusätzlichen Voraussetzungen verarbeitet werden (z.B. ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person, Notwendigkeit der Erhebung dieser Daten).

Wenn Medienschaffende personenbezogene Daten verarbeiten, müssen sie die sieben Grundsätze der DSGVO (Artikel 5) wahren. Demnach dürfen die Daten (1.) nur entsprechend des Umfangs und der Art und Weise verarbeitet werden, welcher die Betroffenen zugestimmt haben, und die Verarbeitung muss transparent erfolgen. Die Daten dürfen (2.) nur zweckgebunden verarbeitet und (3.) nicht mehr Daten erhoben werden als für die Forschungszwecke/Gestaltungszwecke notwendig. Der 4. Grundsatz besagt, dass die Richtigkeit und Aktualität der Daten sichergestellt und (5.) ihre Speicherdauer begrenzt werden müssen. Zudem ist man beim Umgang mit den Daten zu (6.) Integrität und Vertraulichkeit sowie (7.) zur Rechenschaft verpflichtet.

Wie genau die Datenverarbeitung nach diesen Grundsätzen aussehen soll, kann in der DSGVO oder auf der Website DSGVO in einfachen Worten (https://eu-datenschutz-grundverordnung.net/grundsaetze-fuer-die-verarbeitung-personenbezogener-daten-2/