Text: Medien.Identität

5.4 Mediennutzung und Medienkonsum

Im Rahmen der Nutzung von Medien zur Identitätsbildung können diese für einen sozialen Vergleich mit anderen herangezogen werden. Beim Vergleich wird in der Regel eine positive Abgrenzung und damit eine positive Selbstbewertung der eigenen Gruppe (Ingroup; Wir; siehe Abb. 5.1) gegenüber anderen Gruppen (Outgroups; die anderen) angestrebt. Hinsichtlich der eigenen Person können Auf- und Abwärtsvergleiche in allen Aspekten, die dem*der User*in wichtig sind, mit medialen Personen vorgenommen werden (vgl. Wulf et al. 2023) D.h. Nutzer*innen vergleichen ihr Selbstbild mit medial vermittelten Idealen, aber auch mit Personen, die im Vergleich schlechter abschneiden.

Vergleichen Sie sich mit Personen aus den (sozialen) Medien? Schauen Sie dann eher auf Personen, die besser dastehen als Sie (sei es beim Aussehen, bei der Fitness, beim Reichtum…) oder schauen Sie dann eher auf Personen, die schlechter dastehen (z.B. Teilnehmer*innen bestimmter Reality-Shows)?

Ziele der Vergleiche sind erstens Selbstkonsistenz, d.h. der Beweis, dass man sich gemäß seiner Identität verhält und entsprechende Medieninhalte auswählt, zweitens Selbststeigerung, d.h. Bestärkung durch die Auswahl besonders selbstwertdienlicher Medieninhalte, und drittens Selbstverbesserung, d.h. Orientierung an positiven Verhaltensweisen, die in den gewählten Medieninhalten dargestellt werden. Abgesehen von diesen positiven Effekten können aber gerade bei der Aufwärtsorientierung an Personen mit zu ausgeprägten positiven Eigenschaften (körperliche Merkmale, Fitness o.ä.) die Vergleiche auch negative Effekte hervorrufen (vgl. Wulf et al., 2023; s.u. soziale Risiken).

Die konsumierten Medien transportieren über den sozialen Vergleich auch Stereotype. Stereotype sind dabei Eigenschaften, die Personen oder Personengruppen als am typischsten zugeschrieben werden, ohne dass diese Zuschreibung zwingend zutreffend wäre. In der Vergangenheit transportierten bspw. Disney-Filme sehr stereotypisierte Geschlechterdarstellungen, die sich auf das Rollenbild von Mädchen auswirkten. Weibliche Filmfiguren waren schön, schlank, schwach und auf die Rettung durch männliche Filmfiguren angewiesen. Dies hat sich in den letzten Jahren verändert, sodass die männliche Dominanz aufgebrochen und Geschlechter in ihren Möglichkeiten gleichwertiger dargestellt werden, was sich auch auf das Rollenbild von Mädchen auswirkt (vgl. Wulf et al. 2023).

Ebenso sind digitale Medien für marginalisierte Gruppen ein guter Weg, um Identitäts-Vorbildern zu begegnen. Bspw. können Mediendarstellungen von LGBTQIA*-Charakteren (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual und Asexual) in Filmen oder Personen aus der LGBTQIA*-Community, die in den sozialen Medien darüber kommunizieren, queeren Menschen helfen, ihre eigene Identität zu reflektieren (vgl. Wulf et al. 2023; vgl. Stricker 2023; siehe auch Stalder 2016).

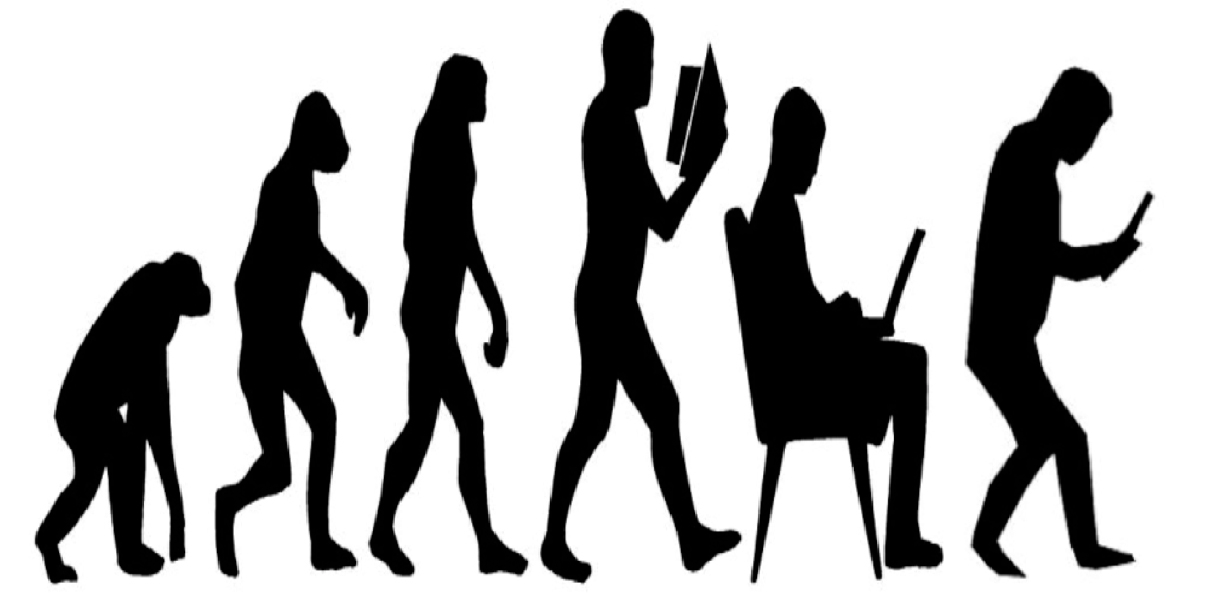

Neben ihrem Nutzen für die Identitätsbildung sind digitale Medien selbst auch ein Teil der Identität. In der mediatisierten Gesellschaft sind Menschen ständig erreichbar und verfügen ständig über Informationen und Kommunikations- und Gamingmöglichkeiten. Während die ersten elektrischen Medien (Radio, lineares Fernsehen) als Massenmedien viele Menschen gleichzeitig erreichen sollten, zeichnet sich in den letzten Jahren ein starker Trend hin zur Individualisierung der Mediennutzung ab (vgl. Leaning 2017; siehe Einheit Medien.Gesellschaft). Die Geräte, mit denen digitale Inhalte konsumiert werden können, werden immer kleiner und sind mobil nutzbar, sodass die Entscheidung, ein digitales Medium zur Informationssuche oder Unterhaltung zu verwenden, immer weniger offensichtlich wird (siehe auch Einheit Medien.Rezeption).

Abb. 5.5: Zugang zu Informationen und medialer Unterhaltung ist jederzeit verfügbar.

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/March_of_progress_parody_2.png

Die Mediennutzung ist selbstverständlich mit dem Alltag verwoben und es ist kein intentionales Aufsuchen eines digitalen Endgerätes (Desktop-PC o.ä.) mehr notwendig, da die meisten Menschen über ein Smartphone mit mobilem Internetzugang verfügen (vgl. Leaning 2017; siehe Einheit Medien.Gesellschaft). Dadurch ist es auch einfacher geworden, immer nach Informationen zu suchen und Fragen nicht offenzulassen. Jede Internetsuche erbringt sofort eine Flut an Ergebnissen (vgl. Heine/O’Connor 2014). Die Strategie, sich bei der Medienauswahl nach den eigenen Interessen zu richten, hilft, um in der Fülle der Angebote eine Auswahl zu treffen (vgl. Wulf et al. 2023). Diese Entwicklung hin zur ständigen Nutzung digitaler Endgeräte und zur ständigen Notwendigkeit, Konsumentscheidungen zu treffen, erfordert Informations- und Medienkompetenz (vgl. Leaning 2017; siehe Einheit Medien.Rezeption) sowie die Regulation der eigenen Mediennutzung (s.u. Herausforderungen).

- Digitale Medien machen Identitätsangebote, die zur Identitätsbildung genutzt werden können.

- Bei der Identitätskonstruktion können Auf- und Abwärtsvergleiche mit medialen Personen vorgenommen werden.

- Über Medien können auch Stereotype transportiert werden.

- Marginalisierte Gruppen können im Netz Gleichgesinnte finden.

- Identitätskonstruktion im öffentlichen Raum ist durch die »Gläsernheit« des Netzes erschwert. Gleichzeitig bietet der digitale Raum Bühnen für die Selbstdarstellung verschiedener Identitätsfacetten.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

Bislang war in unserem Kurs verstärkt von Potenzialen und Chancen der neuen digitalen Medien die Rede. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Genau um diese Risiken digitaler Medien für die Identitätsentwicklung und um die Herausforderungen bezogen auf die Regulation der Nutzung soll es im Folgenden gehen. Als erstes soll das Risiko einer Medienabhängigkeit beleuchtet werden.