Text: Medien.Identität

5.1 Die Identität in der Mediengesellschaft

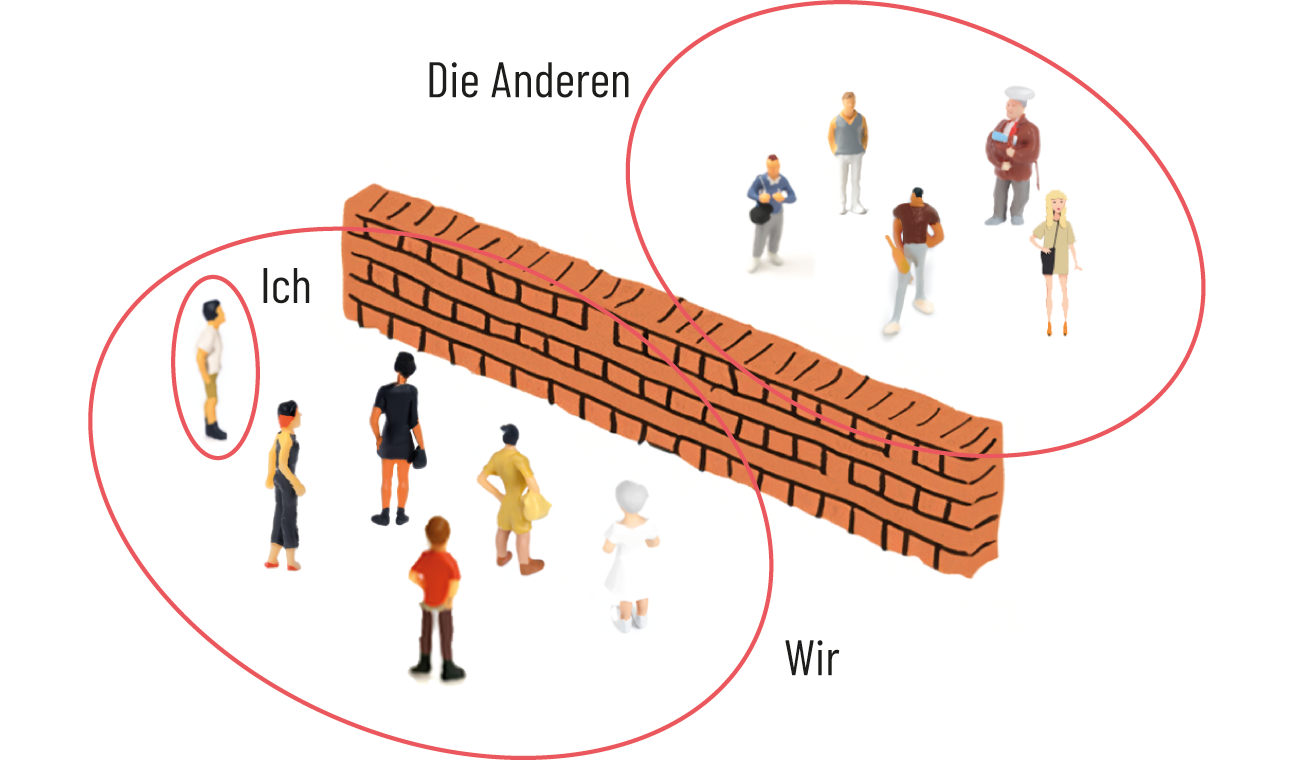

Was ist Identität? Identität kann als Antwort auf die Frage »Wer bin ich?« definiert werden. In der Antwort sind persönliche (individuelle Eigenschaften und Fähigkeiten; Ich) und soziale Aspekte (Zugehörigkeit zu anderen Menschen, d.h. Gruppenzuschreibungen; Wir) enthalten (Social Identity Theory; vgl. Wulf et al. 2023; siehe Abb. 5.1).

Abb. 5.1: Identität ist geprägt durch individuelle (Ich) und soziale Aspekte (Wir vs. »Die anderen«).

In der Vergangenheit wurde Identität als ein in sich kohärentes Bild von sich selbst verstanden. In jeder sozialen Situation konnte eine Person in sich einen gleichbleibenden Kern der eigenen Identität finden. In der heutigen Mediengesellschaft geht man davon aus, dass ein konstanter Kern der eigenen Identität nicht mehr vorhanden ist, sondern Identität sich in verschiedenen Lebenskontexten unterscheidet und sich fortlaufend in ihren Facetten weiterentwickelt. Das kann zu einer ständigen Identitätssuche führen.

Nehmen Sie sich als eine Person wahr, die in allen Lebenslagen im Kern die Gleiche ist? Oder präsentieren Sie sich sehr verschieden, je nachdem, in welchem Lebensbereich (Beruf, Familie, Freunde, Verein, soziale Medien etc.) Sie sich befinden?

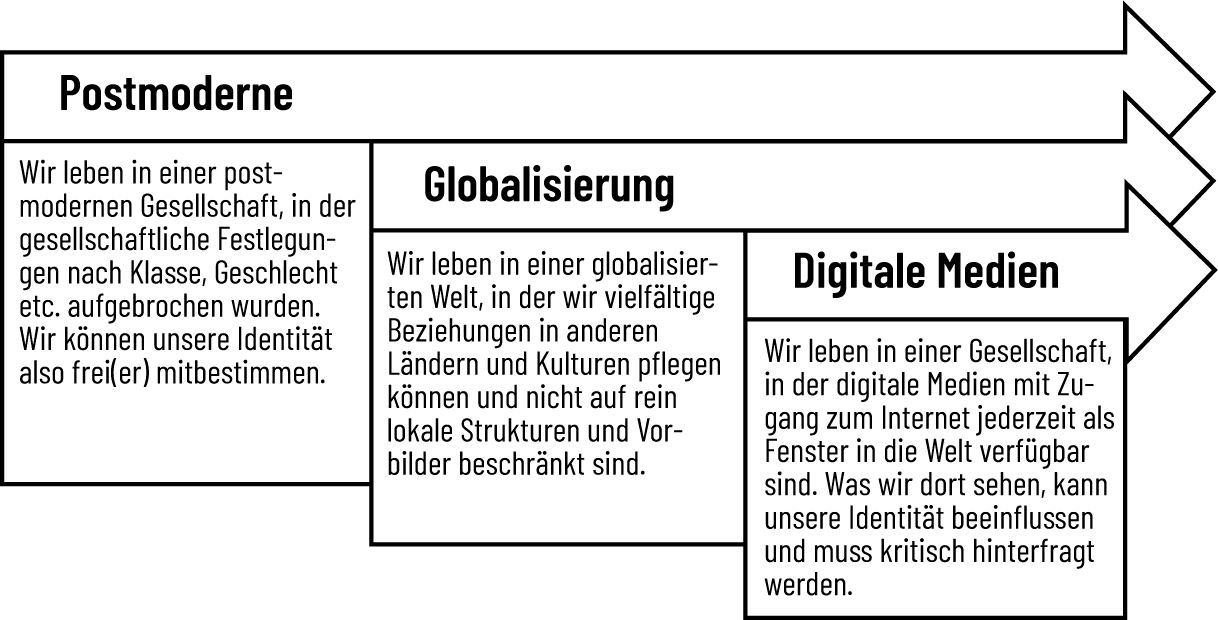

Abb. 5.2: Einflussfaktoren auf die Identitätsbildung.

Was ist also die Identität in der Mediengesellschaft? Die heutige Mediengesellschaft oder auch das »Zeitalter der Informationsgesellschaft« (Stalder 2016) zeichnet sich nicht nur durch die Verfügbarkeit einer Vielzahl an digitalen Medien aus, sondern auch durch eine postmoderne und globalisierte Form (siehe Abb. 5.2; siehe auch Einheit Medien.Gesellschaft). Digitale Medien tragen dazu bei, dass man viele leicht zugängliche und nicht lokal beschränkte Identitätsangebote hat. Storch (1999) führt an, dass die Gesellschaft durch ihren postmodernen Wandel (Freiheit bei der Berufswahl, Geschlechterrollen, Mobilität etc.) überhaupt erst erlaubt, dass die in den digitalen Medien transportierten Lebensmodelle und Weltanschauungen in die eigene Identität integriert werden können (siehe auch Stalder 2016; siehe auch Einheit Medien.Gesellschaft). Das Verständnis der postmodernen Identität als facettenreich, situativ wandelbar, fortlaufend weiterentwickelbar sowie ohne festen Kern führt zu der Frage, ob sie widersprüchlich und zerstückelt und damit möglicherweise unzulänglich für das eigene Selbst ist. Dies wird von Wissenschaftler*innen verneint (vgl. Storch 2009). Es gibt die Ansicht, dass der Zustand der Vielfältigkeit und Wandelbarkeit nicht als bedrohlich, sondern als Chance empfunden werden sollte. Zudem wird die Ansicht vertreten, dass auch die postmoderne Identität ein in sich schlüssiges Ganzes ist. In einem Prozess, den man ›Selfing‹ nennt, konstruiert die Person dazu eine Geschichte um ihre kontextabhängigen Teilidentitäten, die sie über sich erzählt. Diese Geschichten können aber auch situativ variieren, um sich jeweils positiv darzustellen. Die Identität einer Person besteht daher zum einen aus den Konstruktionen rund um ihre Ich-Facetten, die eine Person erstellt, wenn man sie nach ihrem wahren Ich fragt. Zum anderen umfasst sie die Erzählstrategien, die genutzt werden, um vor den jeweils Zuhörenden positiv dazustehen. Ein Mensch, der eine für sich selbst als gelungen empfundene Identität konstruiert hat, fühlt Zufriedenheit. Ein Mensch, der keine Einheit empfindet, erlebt Zerrissenheit.